半導体から磁性へ。超高速の光検知を実現した「スピンフォトディテクタ」

生成AI、データセンターやBeyond 5G/6Gといった分野で、高速光通信、光配線の需要が急増しています。光デバイスに大きな技術革新が望まれる中、TDKは日本大学と共同で、世界で初めて磁性デバイスを用いて、高速で光を検知できる素子「スピンフォトディテクタ(Spin Photo Detector)」の原理実証に成功しました。半導体を使用しない画期的な光検出素子で、光通信・光配線が今後の重要技術と言われる生成AIやBeyond 5G/6Gなどでキーデバイスになる高い可能性を秘めています。

生成AIとBeyond 5G/6Gを支える「光」通信技術の課題

テキスト、画像、音声などを自律的に生成できるAI技術の総称である「生成AI」。2022年の対話型AI“ChatGPT”の発表を契機にその勢いがとまりません。大手企業からスタートアップ企業まで多くの企業が生成AIの開発を発表し、世界的な開発競争が起こっており、社会実装が急ピッチで進められています。

現在、その実現において、もっとも求められている技術のひとつが、無線および有線の「光」通信技術の進化です。生成AIはGPU *1と呼ばれる、多数の高性能な画像処理用演算プロセッサーによって生み出されています。この多数のGPUを高速でネットワーク化するには高性能な光通信(配線)が必要となっており、従来の電気配線からの置き換えが求められています。

また光通信は、次世代の通信規格であるBeyond 5G/6Gにおいても、キーテクノロジーの一つです。有線を用いた光ファイバー*2伝送技術は1980年代より本格的に実用化されて驚異的な発展を遂げ、超高速・大容量通信を支えてきました。現在では、ファイバー1本あたりの容量は実用レベルで10~20Tbpsに到達していますが、6G実現には1本あたり100Tbps以上の実用化が望まれており、技術革新が求められています。一方で無線通信は、センチ波やミリ波などの電波を中心に発展してきました。しかし光を使えば、理論的には1Tbpsを超える大容量・低遅延の通信が可能になり、生成AIにおける個人端末とAIデータセンターとのやりとり、AI搭載のスマートグラスなどの大容量コンテンツの大きな発展が期待でき、こちらも技術革新が求められています。

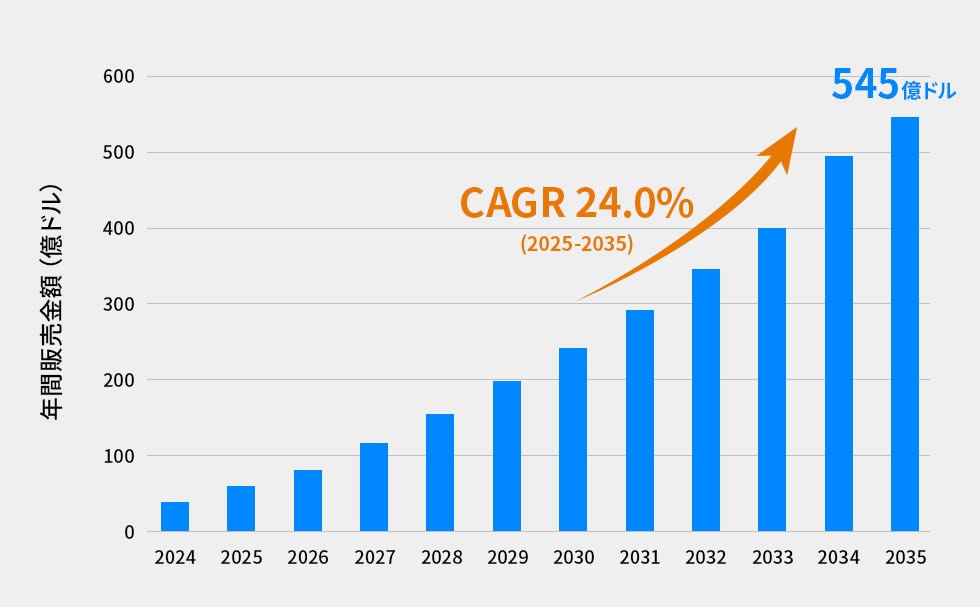

フォトニック集積回路の市場予測

このように光通信の進化が求められる中、注目を集めているのが、光信号を電気信号に変換することで光を検出する「フォトディテクタ(光検出素子*3)」です。フォトディテクタとは光通信における受信機のコアデバイスで、目的地に到達した光を高速で正確に電気信号に変換する重要な役割を担っています。光信号と電気信号を効率的に微小サイズで実現する、光電融合(Photoelectric Conversion)分野における重要なキーデバイスとなりますが、従来の半導体ダイオードを使用したフォトディテクタは「高速」にするためには素子サイズを小さくしなければいけませんが、そうすると感度が落ちるという課題を抱えていました。

また、現在の半導体フォトディテクタは、光の波長が短くなると原理上感度が低下するという問題があり、赤外線(1,300~1,600nm)は得意ですが、光の波長が短くなる可視光(400~700nm)では感度が低下します。つまり、可視光では高速にするために素子サイズを小さくするという手段がとれないため、短波長の光を使った高速光通信、光配線は動作物理原理上、実現困難でした。さらに、従来の半導体ダイオードでは、単結晶基板が必要とされるため、フォトディテクタの実装方法に大きな制約があり、今後重要性がます光電融合で必要とされるCPO(Co-Packaged Optics)によるコンパクトな光通信、光配線機構を実現するうえで、エンジニアリング上、大きな制約事項になっています。

磁性素子で全く新たな光検知素子を実現「スピンフォトディテクタ」

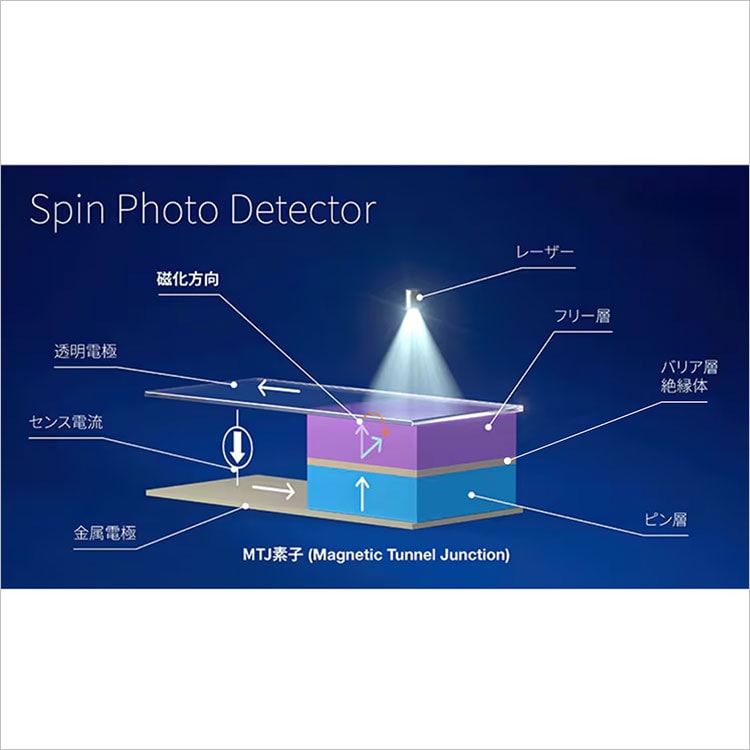

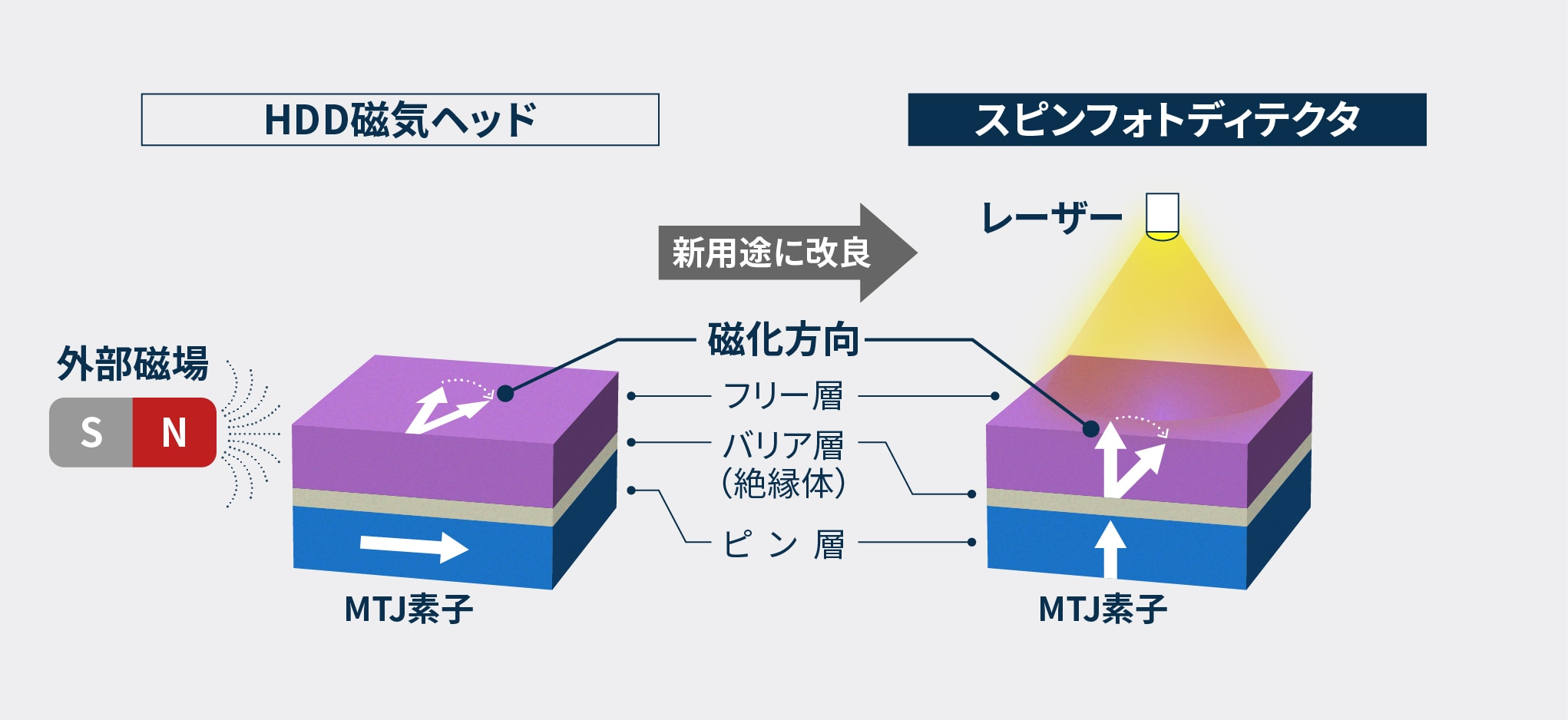

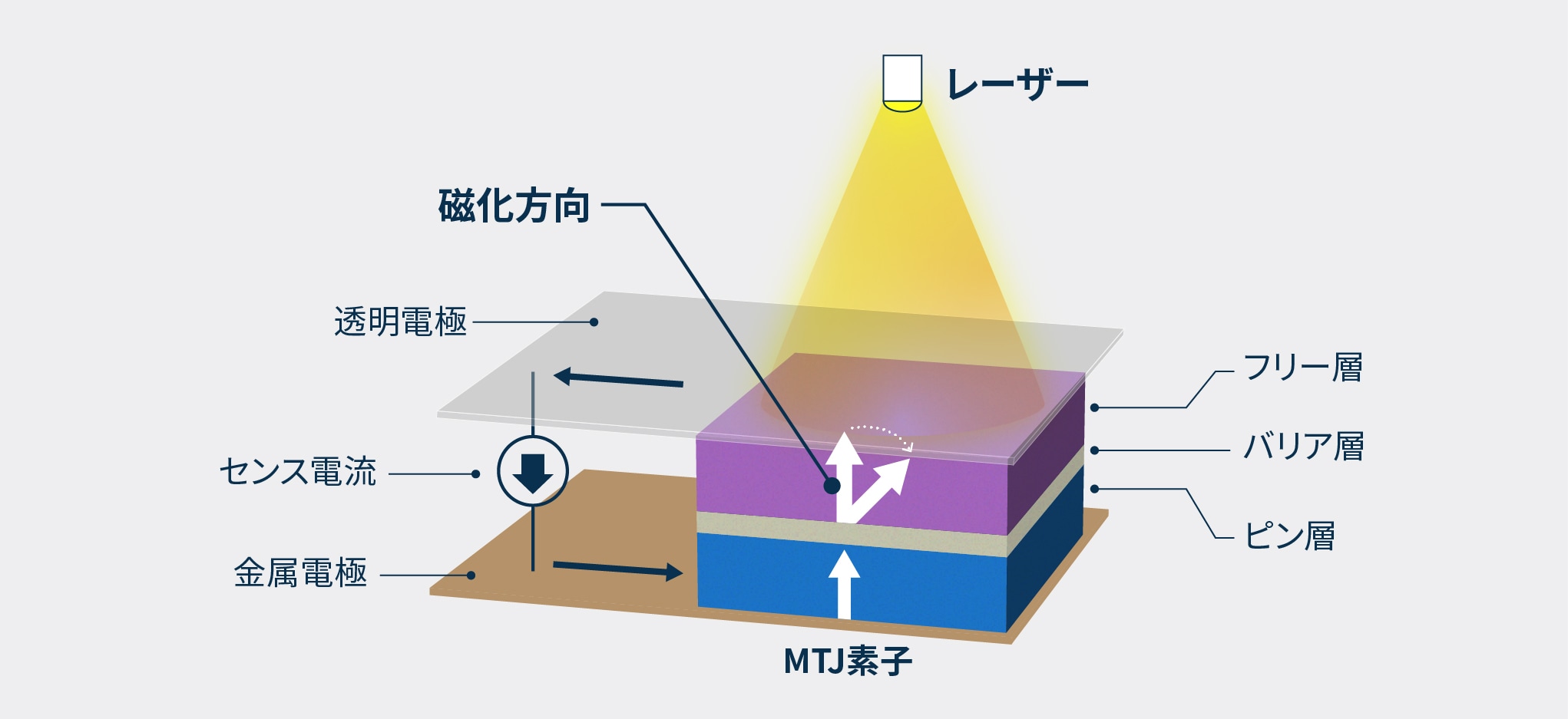

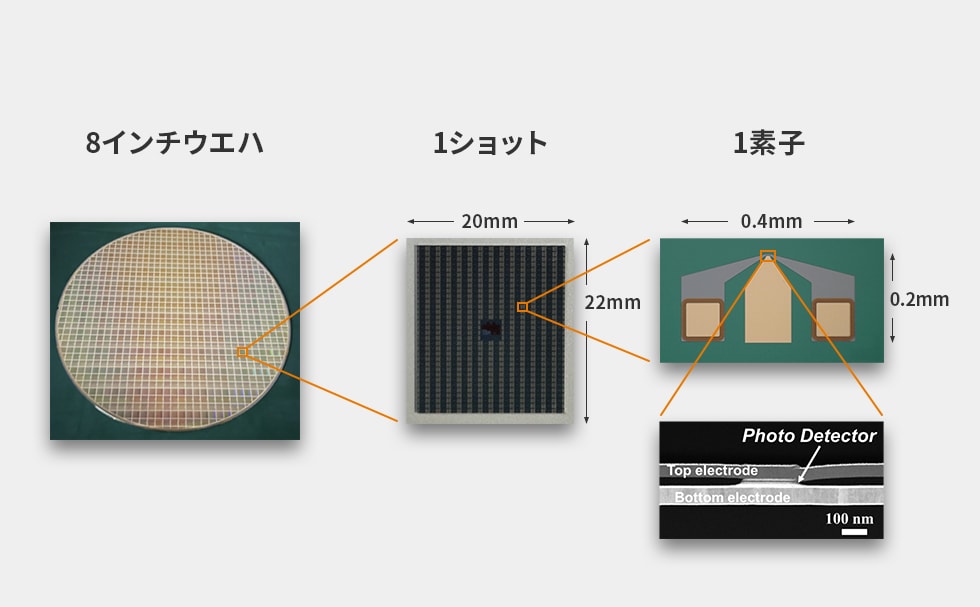

そこでTDKが開発したのが、従来の半導体素子ではなく、磁性素子を用いて、超高速の光検知を実現した「スピンフォトディテクタ(Spin Photo Detector)」です。TDKの主力製品であるHDD用磁気ヘッドやTMR磁気センサで使われているMagnetic Tunnel Junction(MTJ*4)でつくられた、まったく新しい光検知素子で、半導体では難しい超高速の光検知を、赤外から可視光までの広い波長領域で実現しました。

また、もうひとつの大きな特徴が、小型で色々な光デバイス上に実装が可能になったこと。磁性素子のため、従来の半導体素子では必須となる基板が必要なく、PIC(光集積回路*5)の上に直接実装ができ、あらゆる基板につくることができ、高速検知を要求される光デバイスにおいても抜群の力を発揮します。

HDD用ヘッドを応用したスピンフォトディテクタ

スピンフォトディテクタは無線・有線関係なく、また検知する波長も広いため、生成AIやBeyond 5G/6Gだけでなく、スマートグラス、超高速イメージセンサ、検体の分光分析装置といった幅広い用途の光デバイスで活躍が期待されます。また、宇宙線のある環境下でも光検知が可能で、大きな可能性を秘めています。

半導体フォトディテクタとスピンフォトディテクタの比較

スピンフォトディテクタの構造

フォトディテクタは半導体から磁性の時代へ

スピンフォトディテクタの今後の展望について製品担当者である、TDK株式会社 技術・知財本部 応用製品開発センターの柴田哲也はこう話します。「スピンフォトディテクタは、半導体を使用しない、磁性というまったく新しい動作原理で実現したフォトディテクタです。これまでの常識を覆す素子であり、世界的な半導体不足という課題解消の一翼を担える製品だと考えています。また、TDKが培ったHDD用ヘッドのウェアプロセス技術を応用して実現した製品のため、製造プロセスもある程度、確立しているのも強みです。お客様の課題解決にスピーディーにお役に立てると考えています」。

共同研究相手である日本大学、塚本新教授はこう話します。「理学・工学の両面から極めて興味深いスピンフォトディテクタの実現に、大きな可能性を感じております。その核心を担うのが、磁性の起源となる固体内電子の持つ「スピン」という性質、その光に対する超高速応答であり、MTJ構造による電気変換です。光と磁気と電気、この新しい物理変換機構に立脚した前例のない光電変換素子は、新パラダイムと革新的イノベーションをもたらすものと期待しております」。

TDKは、スピンフォトディテクタの提供を通じて、次世代の光通信技術を支えると共に、Beyond 5G/6Gや生成AIといった、これからのDXを加速させます。

スピンフォトディテクタ

用語集

- GPU:Graphics Processing Unitの略で、画像処理装置を意味する。

- 光ファイバー:ガラスやプラスチックを用いた、光の伝送路に使われる繊維のこと。軽量で電磁気の影響を受けにくく、高速通信を遠い距離まで伝達できる。

- フォトディテクタ:フォトダイオードとも呼ばれる。

- MTJ:Magnetic Tunnel Junctionの略で、トンネル磁気抵抗(TMR)効果を利用した素子。

- PIC(光集積回路):Photonic Integrated Circuitの略で、信号の伝達に電気だけでなく、電気と光の両方を使用する。