世界初の光検出技術「スピンフォトディテクタ」、誕生の裏側と未来への可能性

TDKが日本大学と共同開発した「スピンフォトディテクタ(Spin Photo Detector)」は、従来の光検出技術では捉えきれなかった超高速現象を、電気信号として捉え可視化した世界初のデバイスです。その誕生の背景には、物理学者による根源的な問いと、技術者のアイデア、そして異なる分野の研究者が融合した開発プロセスがありました。

この記事では、日本大学理工学部の塚本 新教授と、TDK技術・知財本部の福澤英明、柴田哲也による対談を通じて、スピンフォトディテクタの誕生秘話とその社会的意義、未来への可能性をひもときます。

▶関連記事:

半導体から磁性へ。超高速の光検知を実現した「スピンフォトディテクタ」 | TDK

光とスピンの融合という前例のないコンセプト

-スピンフォトディテクタという画期的なデバイスはどのように開発されたのでしょうか?

福澤:私はTDK入社以来、スピントロニクスデバイスの開発に携わり、近年は光デバイスやARグラス、光電融合の開発も担当しています。これらの経験から、スピントロニクスと光を融合させることで新たな技術が生まれるのではと考え、スピンフォトディテクタ構想に至りました。塚本先生が2007年に発表された、スピンフォトディテクタの原理である「電子加熱」に関する論文を拝読し、ぜひ一緒に開発したいと思ってお願いしました。

TDK株式会社 技術・知財本部 応用製品開発センター

室長 福澤 英明

※入社以来、HDD用磁気ヘッド事業に携わり、近年は光デバイスの開発に携わっている。

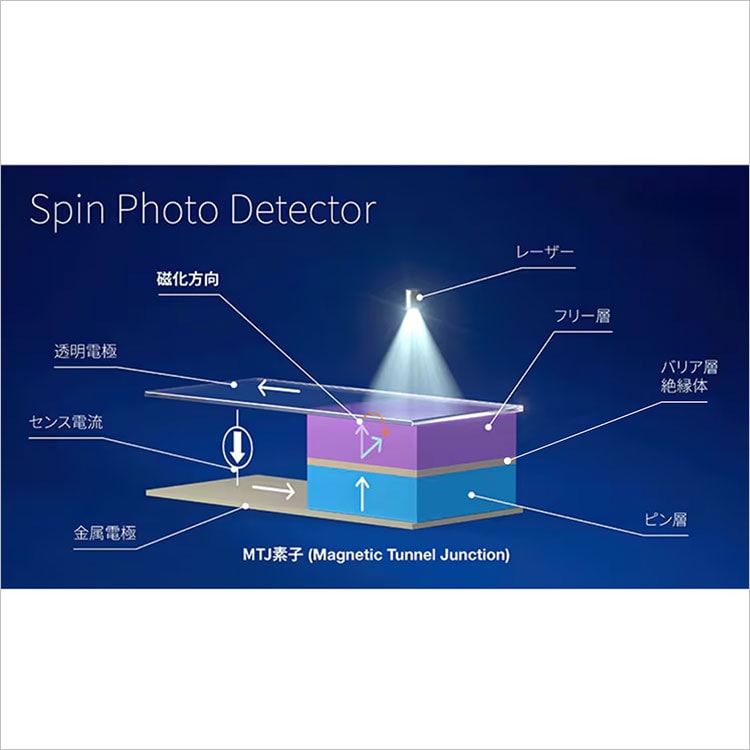

塚本:私が論文発表した磁性体の「電子加熱」とは、とても短い時間で光などのエネルギーが電子に直接与えられ、電子系の温度だけがフェムト秒(1000兆分の1秒)単位で上昇する現象です。物体本体(原子の動き)はそのままで、電子だけが温まり、さらに、その熱変化が磁性変化を引き起こすことができます。この現象はスピンフォトディテクタの重要な原理です。

もともと、私は磁気記録が重要な研究のターゲットだったのですが、その研究では超高速で光検出可能な素子が必要でしたが存在していませんでした。そこで、光検出のため、MTJ素子を使いたいとは思っていましたが実現に必要となる高度な技術やノウハウがなかったのです。そんな中、MTJ素子に強みを持つTDKさんから話をいただき、とても前向きに共同研究に取り組めました。

日本大学 理工学部 塚本 新教授

※短時間(フェムト秒)の光による、超高速の磁気物性、磁気記録を研究。「スピンはどこまで速く動けるのか」といったテーマを軸に研究を行っている。

福澤:スピンフォトディテクタの構想自体は、光とスピンを融合させるという発想からTDK側で立てました。ただ、それを本当に実現するとなると、物理的な裏付けと実証が必要です。我々の側ではそれを評価する手段を持っていなかったので、そこを塚本先生にお願いした形です。最初は、もっと遅い応答でも構わないから、とにかく何か信号が取れればというところから始まりました。

柴田:ちょうどコロナ禍の2021年に先生のところへメールさせていただきました。最初のやりとりからプロトタイプの製作、応答の確認、そして再設計と、すべてが未知の連続で、まさに手探りでしたが、それがまた面白かったですね。

TDK株式会社 技術・知財本部 応用製品開発センター

課長 柴田哲也

※入社以来、携帯電話に使うアンテナなど高周波デバイスの設計を約10年担当。その後、スピンフォトディテクタの開発に関わる。

塚本:企業との共同研究は通常、明確な領域やテーマを指定されて依頼されることが多いのですが、今回はそうではありませんでした。ゼロから一緒に考えて、まさに共同でコアの部分をつくっていく、本当の意味での共同研究だと感じました。

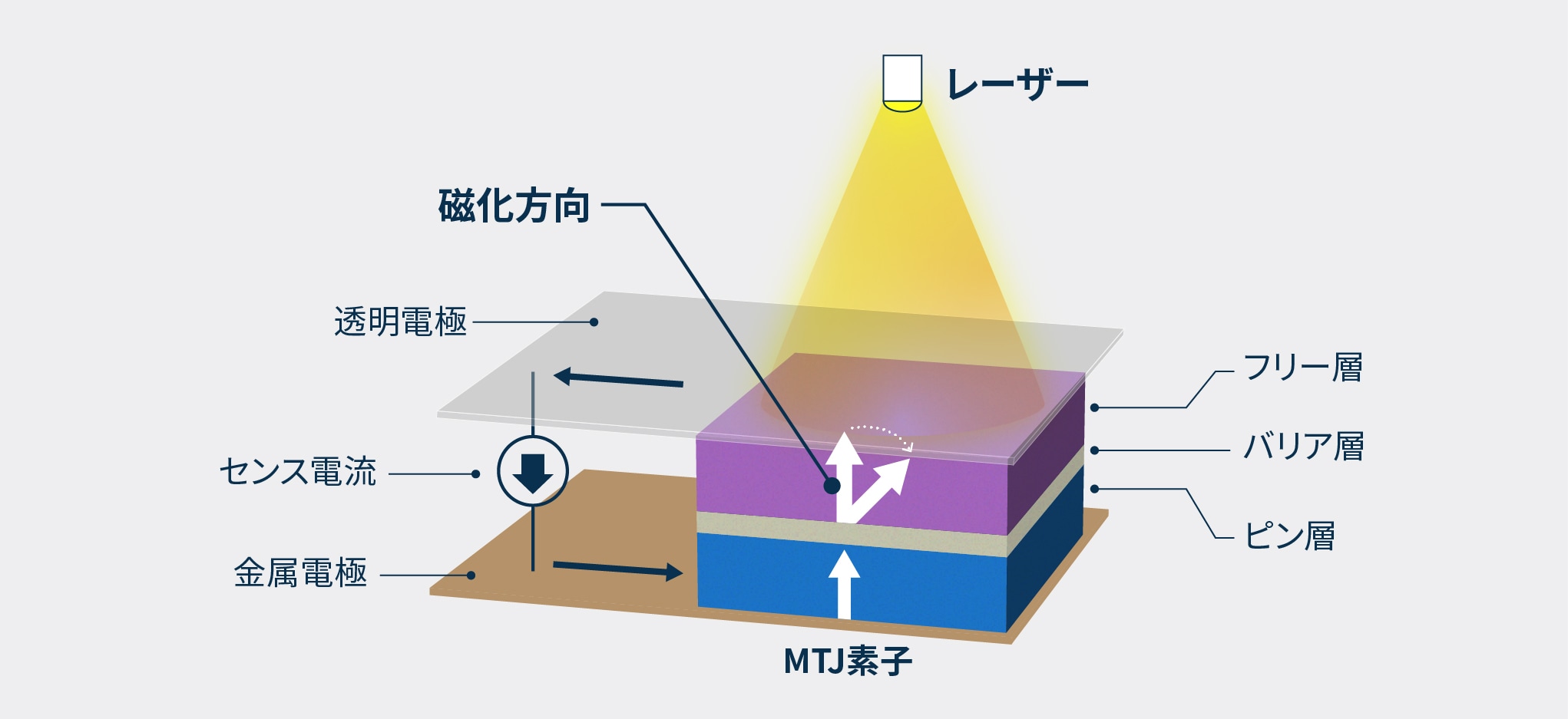

*MTJ素子:二層の強磁性体の間に絶縁体を挟んだ構造を持つ磁気トンネル接合素子。磁化の向きにより電気抵抗が変化する性質を持ち、TDKではHDD用磁気ヘッドやTMRセンサなどの製品に応用されている。

*電子加熱:光などのエネルギーが電子に直接与えられ、電子系の温度のみが急激に上昇する現象。通常は原子核の振動によって物質が温まるが、電子加熱ではフェムト秒単位の極めて短い時間で電子だけが加熱される。この電子温度の上昇が磁性変化を引き起こし、スピンフォトディテクタの超高速動作の原理となる。

フェムト秒(1000兆分の1秒)レーザーを用いたスピンフォトディテクタの開発

-実際に共同研究が始まってから、どのような役割分担でプロジェクトが進められていったのでしょうか?

塚本:私の方では、フェムト秒レーザーを用いた超高速の光パルスを素子に照射し、その応答を観測するための測定システムを一から組みました。普通の電気系では応答を捉えきれない速度域なので、光、磁気、電気のすべてが高次元でかかわってくる複雑なシステムになります。特に苦労したのは、「これで本当に測れているのか?」という不確かさですね。評価の指標そのものが存在しない中で、自分たちで基準をつくっていく必要がありました。

柴田:私は素子側の回路設計と応答確認を担当しました。スピンフォトディテクタでは、MTJが電子加熱に応じて変化した磁性状態を検出するのですが、その信号がとにかく微弱で速い。高速な応答を逃さないために、アナログ回路の調整も何度も行いました。最初に明確な応答が確認できたときは、本当に感動しました。開発開始から1年ほど経った頃でした。

福澤:実際、デバイスのコンセプト段階からご一緒していただきました。これはTDKにとっても珍しいことで、通常は社外に出さないような初期段階のアイデアや仮説を共有しながら進めることができたのは、とても貴重な経験でした。

-開発の過程で、特に困難だった点は何でしょうか?

塚本:通常、センサやデバイスには「こう測ればいい」「こう動作すればOK」という共通認識や標準的な評価法、原理があります。しかし、スピンフォトディテクタの場合はそうしたものが一切なかった。新しい物理を扱っているという自覚はありましたが、実際にそれを定量的に評価するのが本当に難しかったですね。ある意味で、光を当てること自体が“刺激”であり、その反応をどうとらえるか、どう見分けるか、そのすべてがチャレンジでした。

福澤:今回、TDKとしても特別だったのは、プロジェクトの中核、つまり「コンセプトの実証段階」から外部と連携したことです。これは通常の産学連携ではあまり見られないスタイルで、先生と本当にフラットに意見をぶつけ合いながら研究を進められました。それが、今思えばプロジェクトの成功につながったと思います。

世界最速の光検出器で「光電融合」を加速させる

-スピンフォトディテクタの応答速度は非常に速いと聞いていますが、どのような技術的・社会的インパクトが期待されているのでしょうか?

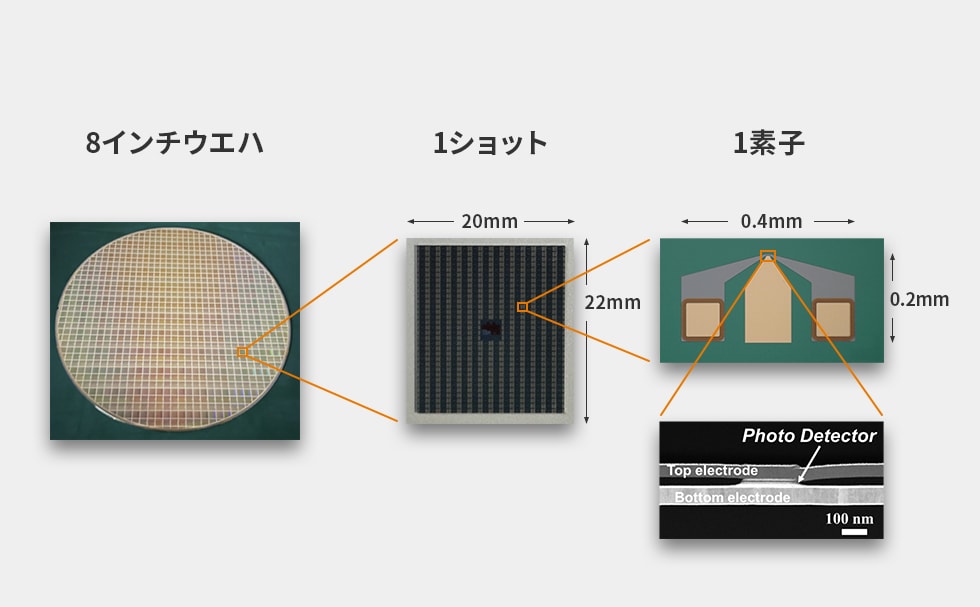

福澤:スピンフォトディテクタの応答速度については、論文では20ピコ秒と記載していますが、我々の感覚ではそれ以上の性能を秘めていると思っています。理論上は数百フェムト秒、つまり20ピコ秒の100分の1のスケールでも応答している可能性があります。実際、我々の測定器が追いついていないだけで、デバイス自体はさらに高速で応答していると考えています。これが実証されれば、世界最速の光検出器と言っても過言ではありません。

スピンフォトディテクタの構造

塚本:この速さが意味するものは非常に大きいです。光から電子にエネルギーが伝わり電気信号へ変換されるスピードを電子温度加熱という概念で捉えると、原子の振動よりもさらに速くエネルギーが伝わっている。つまり、従来のセンサでは絶対に測定できなかった領域が、スピンフォトディテクタによって初めて“見える”ようになるということです。これは、科学的にも応用的にも非常に大きな意味があります。

柴田:社会的な応用としてまず期待されているのは、AI演算センターやデータセンターにおける光電融合(CPO)です。高速化が求められる中で、特に“受信側”の性能がボトルネックになっていました。スピンフォトディテクタは、その課題を解決するためのキーデバイスになると考えています。TDKでは送信側の技術も開発しているため、両方をカバーできるのは大きな強みです。

*光電融合:光素子と電子素子をコンパクトに組み合わせた技術。光の高速性と電子の制御性を融合することで、従来の電子デバイスを超える高速通信や低消費電力などを可能にすると言われている。

-それ以外にもどのような応用の幅があるのでしょうか?

塚本:個人的には、バイオ分野にも非常に可能性があると考えています。たとえば近赤外光を用いた脳の活動様態測定や、BMI(ブレイン・マシン・インターフェース)への応用です。スピンフォトディテクタであれば、これまで見えなかった微小な信号を、リアルタイムかつ高精度で検出できる可能性があります。生体内部での血流や代謝の変化を捉えるだけでなく、神経活動や“思考”に近い部分の可視化にもつながるかもしれません。

福澤:宇宙開発も重要な応用分野です。スピンフォトディテクタは耐環境性にも優れており、月面基地や宇宙ステーションといった極限環境でも機能する光受信デバイスとして期待されています。実際に、海外からの技術問い合わせも来ています。地球では当たり前にできることが宇宙では非常に難しいスピンフォトディテクタのような軽量・高速・高信頼なデバイスは、そうした限られた条件下で力を発揮します。

柴田:将来的には、スマートフォンやウェアラブルデバイスへの実装も視野に入れていきたいと考えています。現在はデータセンター向けの技術ですが、いずれは個人向けのデバイスにまで広がる可能性があると思います。

夢のある製品を目的とした共同研究

-今回の研究を通じて、印象に残っていることを教えてください。

塚本:私は、研究者人生の中で初めて「これは本当に手応えがある」と思えるテーマに出会えました。理学と工学のあいだに橋をかけるような感覚で、しかもその成果が実際のデバイスとして形になる。これは本当に稀有な経験です。「人類で初めて見えるものを、見ようとしている」という実感があります。

柴田:技術的な側面はもちろんですが、塚本先生と対話することで、技術者としての視野が広がりました。夢のある応用や、未来を見据えた視点を共有できたことが、自分自身の成長にもつながったと感じています。開発初期に初めてMTJ素子が応答を示したときの驚きと喜びは、今でも忘れられません。

福澤:企業としては、製品化というゴールに向けて開発を進めることになります。その目標に対し、今回の共同研究では、塚本先生との共同研究で常に物理的視点で議論し、実現できるはずという理論的裏付けを確認しながら進められたのが大きいです。それが結果として大きなシナジーを生んだと思っています。

-発表後の反響はいかがでしたか?

福澤:英語のプレスリリースを出したところ、世界的に影響力のあるメディアに単独で掲載され、それを起点に世界中のメディアに取り上げられました。世界各国のローカル言語にも翻訳され、非常に多くの国で注目されました。業界関係者からの問い合わせも多数寄せられています。

塚本:私のもとにも講演依頼や学会の登壇依頼が相次いでいます。なかには「この話を聞きたくて会を企画した」というところもありました。大学の知財部門から「これは本当に塚本先生の研究ですね?」と確認が入ったのは、印象的でしたね(笑)。それだけ反響があったということでしょう。

まとめ

スピンフォトディテクタは、単に新しいセンサ技術にとどまらず、「測れなかったものを測る」ための新しい物理現象の入口となる存在です。塚本教授の長年にわたる研究と、TDKの技術者たちの構想と挑戦が重なり、世界初の試みが現実のものとなりました。対談を通じて見えてきたのは、「本当に速い現象」を、「リアルタイムで」「電気信号として」捉えるということが、未来の社会における可能性の大きさでした。世界初の光検出素子「スピンフォトディテクタ」が、AIをはじめ、バイオ、宇宙まで、アプリケーションの未来を大きく広げていきます。