人の動きを先読みするーリアルタイム学習を可能にするアナログリザバーAIチップの実力

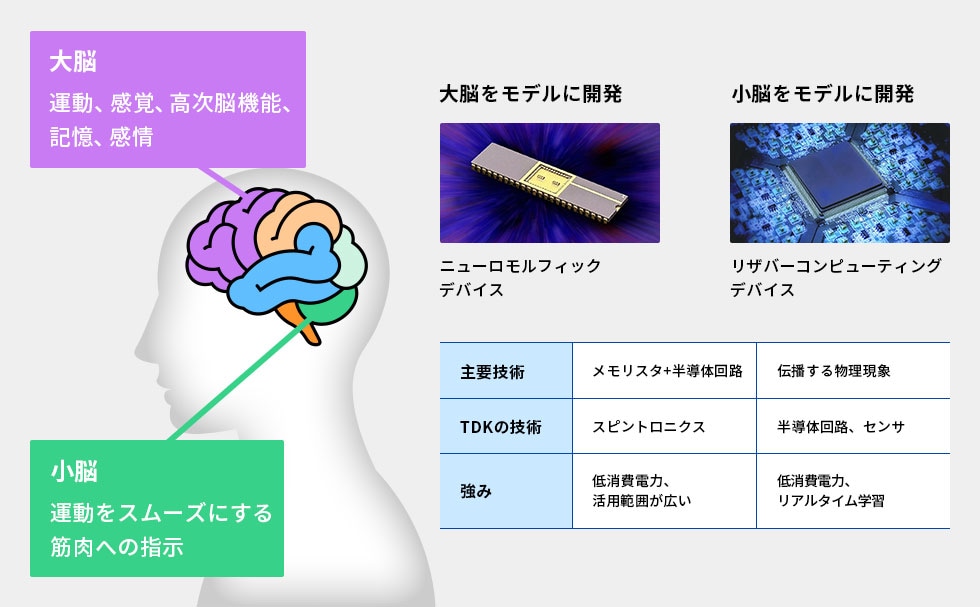

いよいよ本格的にAI時代が到来するなか、AIによる膨大な演算処理と電力消費などが世界的に課題となっています。その解決策のひとつとして注目されるのが「リザバーコンピューティング」です。大脳を模倣して万能な「ニューロモルフィックデバイス」に対して、「リザバーコンピューティング」は自然現象を利用し、小脳を模倣しているため低消費電力で高速処理ができます。TDKは北海道大学と共同で、エッジAI向けのアナログリザバーAIチップのプロトタイプを開発しました。2025年10月に開催されるCEATEC 2025では、その成果を実際に体験できるデモ機を展示します。

▶関連記事:

AIの消費電力を100分の1へ。脳型AIデバイス「ニューロモルフィックデバイス」 | TDK

高度なAIのためのコンピューティングの課題

近年、生成AIの進化と普及によって、私たちの生活や産業は大きく変わりつつあります。しかし、その一方で、避けられない課題が浮き彫りになってきました。AIの膨大な計算はクラウドに依存しているため、ネットワークの混雑による遅延を招き、またデータセンターの消費電力も爆発的に増えています。特に、ロボットやヒューマンインターフェースのように、リアルタイムでの処理が求められる分野では、クラウド中心のアプローチだけでは限界が見えていました。そのため、AIを社会全体で活用していくためには、用途に応じてクラウドとエッジを使い分けることで、電力消費や遅延の問題に取り組むことも必要となります。

低消費電力かつ高速のコンピューティング

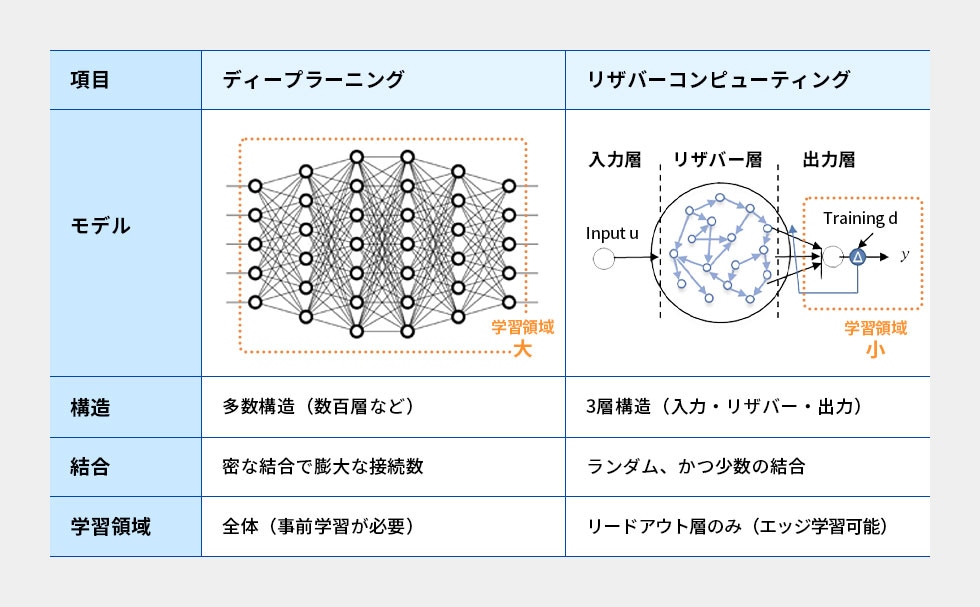

こうした課題に対し、新しい解決策となる可能性を秘めているのが「リザバーコンピューティング」です。従来のディープラーニングでは、まずデータを受け取る「入力層」、その情報をいくつもの段階で細かく計算する「中間層」、そして最終的に答えを出す「出力層」で構成されます。段階が増えるほど、複雑な計算が可能になりますが、その分、膨大な計算と電力が必要となり、レイテンシ(処理の遅延)も避けられません。

一方、リザバーコンピューティングは「入力層」「リザバー層」「出力層」で構成されます。特徴的なのは真ん中のリザバー層で、ここでは複雑な計算を行わず、水面の波や電気信号のゆらぎのような、時間とともに伝播する自然現象を利用します。入力された時間的に変化する自然現象を伝搬と干渉によって特徴を捉えて出力層に伝えることで、学習に必要なパラメータの数を大幅に減らせます。その結果、従来よりも高速かつ低消費電力で処理できるようになります。

ディープラーニングとリザバーコンピューティングの比較

リザバーコンピューティングデバイスは構造が単純で学習領域が小さいため、電力消費を抑えながら高速演算が可能になります。

アナログ回路でのリザバーコンピューティングを実現

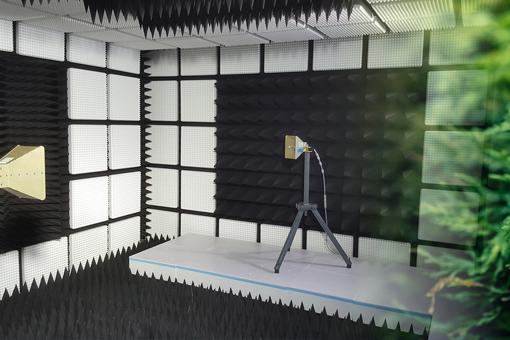

TDKと北海道大学は、このリザバーコンピューティングをアナログ電子回路で実現することにチャレンジしました。そして2024年、世界で初めてアナログ回路によるリザバーAIチップのプロトタイプの開発に成功しました。これに先立って2020年には、ソフトウェアではなく、コンデンサやトランジスタなどの基本的な電子部品を組み合わせて、多数のノード(信号処理の単位)を物理的に再現することで、電子回路そのものを計算資源として活用した大型のリザバーコンピューティングデバイスを開発し、世界最高特性であることを確認しています。今回はその回路構成を集積チップ化して、応用検討できる程度まで電力削減に成功しました。

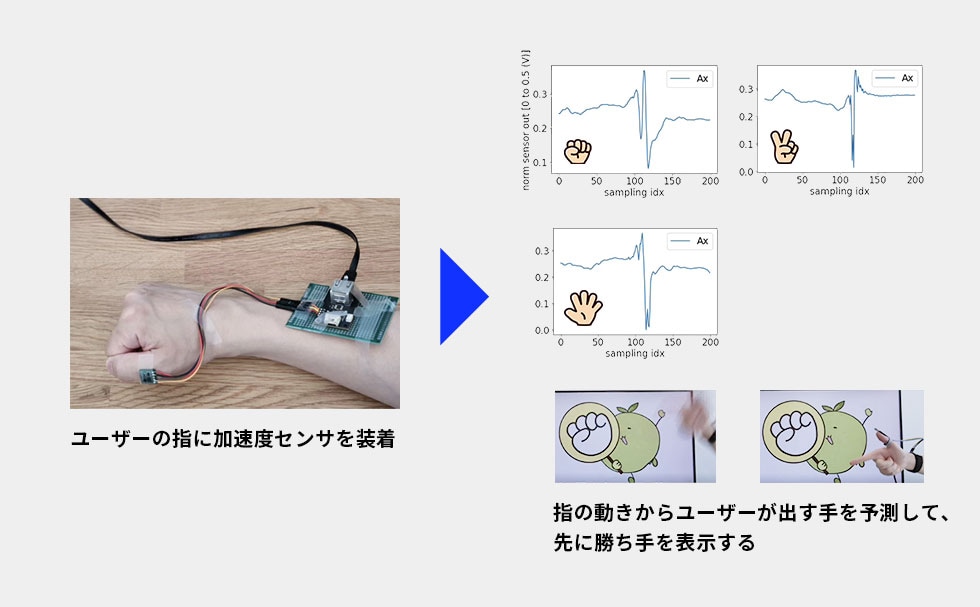

さらに、この回路には「短期記憶」の性能があります。短期記憶とは、直前に入力された情報を一時的に保持し、その影響を次の処理に活かす仕組みです。人間が数秒前に聞いた言葉を覚えて会話するように、このチップも、ごく短い時間だけ情報を残して、過去の入力を踏まえて、次の動作を予測します。このチップとTDKの加速度センサを組み合わせることで、ユーザーの指の動きをリアルタイム学習し、動作が完了する前に次の動きを予測するセンサデバイスを実現しました。

「絶対に勝てないじゃんけん」デモ機

2025年CEATEC 2025で展示されるデモ機は、その特長を直感的に体験できるものです。ユーザーが手に加速度センサを装着し、じゃんけんの指の動きを読み取ると、ユーザーが手を出し終わる前にAIが出す手を予測し、必ず勝ってしまうというデモンストレーションです。ユーザーが通常と異なる形の手(例:昔チョキ)を出しても、AIはその場でリアルタイム学習し、次にその異なる手を出してもその手を予測することができます。このデモは、アナログリザバーAIチップの可能性を分かりやすく示すひとつの実例となっています。

リザバーチップが開く可能性

技術・知財本部 応用製品開発センター

望月 慎一郎

リザバーAIチップの開発リーダーを務めるTDK株式会社技術知財本部の望月慎一郎は次のように語ります。

「リザバーAIチップは従来のAIと異なり小脳の働きを模倣するので、超低消費電力とリアルタイム学習機能を持つエッジAIとして産業界に大きなインパクトを与える可能性を秘めています。北海道大学浅井教授のご支援により世界最高クラスのリザバーAIチップを開発できたことは産学共同開発の大きな成果です。センサのデバイスと情報処理における強みがある弊社がアナログリザバーAIチップによって高度なセンサ応用が可能となり、あらゆるセンサデバイスの近くでリザバーが活用されることでより良い価値を創出していくと思っています」。

情報科学研究院

浅井 哲也 副研究院長・教授

また、共同開発を行った北海道大学情報科学研究院の浅井哲也教授は、技術の可能性について次のように語ります。

「今回の共同研究で開発したアナログリザバーAIチップは、エッジAIの新たな可能性を切り拓くものと確信しています。リザバーコンピューティングは、低消費電力かつリアルタイム学習が可能な次世代AI技術として、今後の社会実装に大きな期待を寄せています。TDK株式会社の高度なセンサ技術とアナログ回路技術は、リザバーAIの実用化に不可欠であり、今後も世界をリードするイノベーションを生み出していくと期待しています」。

TDKは、2024年に、大脳を模倣した「ニューロモルフィックデバイス」を発表しました。今回のリザバーコンピューティングは小脳を模倣したもので、互いに用途に応じてその役割を補完し合う技術でもあります。複雑な計算を低消費電力で担うニューロモルフィックデバイスと、時系列でリアルタイム学習を行うリザバーAIチップ。両者を組み合わせることで、AIの可能性はさらに広がります。

大脳・小脳をモデルとしたデバイスの比較

今後もTDKは、北海道大学との連携を続けるとともに、ロボット、ヒューマンインターフェース、ウェアラブル、モビリティ分野などへの応用を拡大していきます。また、TDKのグループ会社で、センサとエッジAIを組み合わせたソリューションを提供する TDK SensEI ともシナジーを生み出すことが期待されます。さらに、TDKの豊富なセンサラインアップとAIチップを融合させることで、人とAIが協調する、AIエコシステム市場 に大きく貢献していきます。