サステナビリティCEOメッセージ

激動の時代においても自力を高め、

TDK Unitedの総力を強化します。

代表取締役 社長執行役員CEO

齋藤 昇

Q1. 前期(2025年3月期)の業績をどのように総括していますか?

A1. 中期経営計画における財務KPIは、すべての項目で期初目標値を達成しました。特に、フリー・キャッシュ・フロー(FCF)は期初想定の水準を大きく上回ることができました。

2024年5月、TDKグループは10年後を通じてTDKが標榜するありたい姿である長期ビジョン「TDK Transformation」と、それを実現するための3年間(2025年3月期~2027年3月期)の活動計画となる中期経営計画を発表しました。この中期経営計画は、長期ビジョンからのバックキャスティングに基づいて策定したものです。

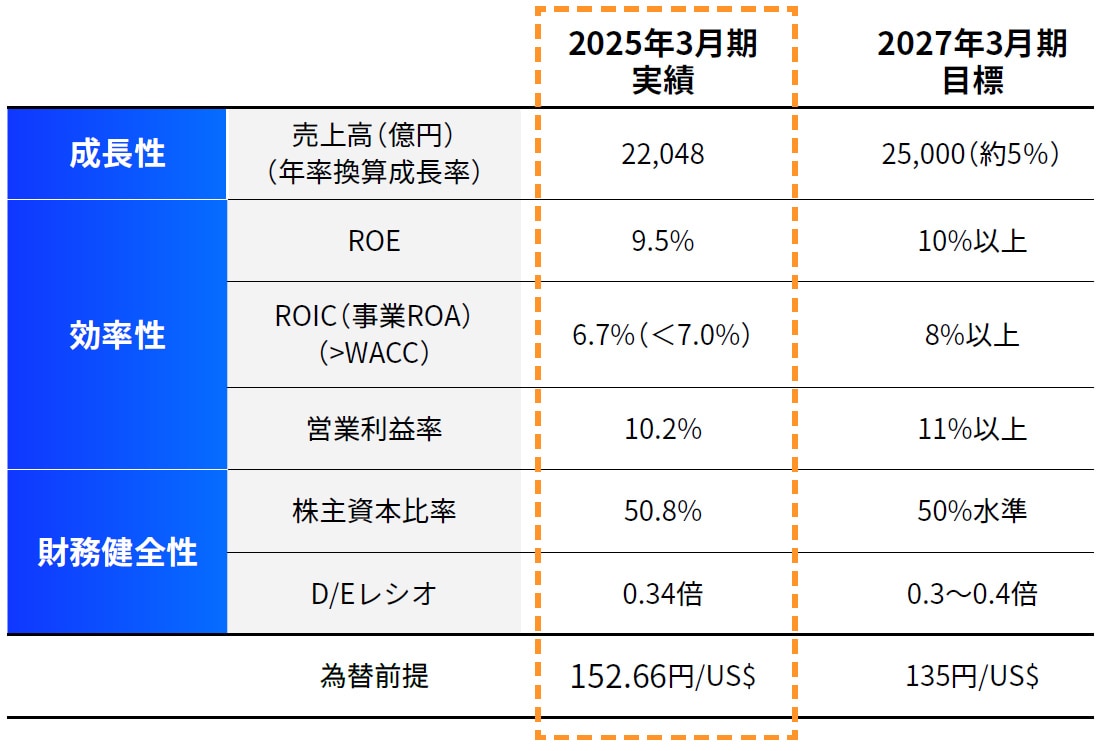

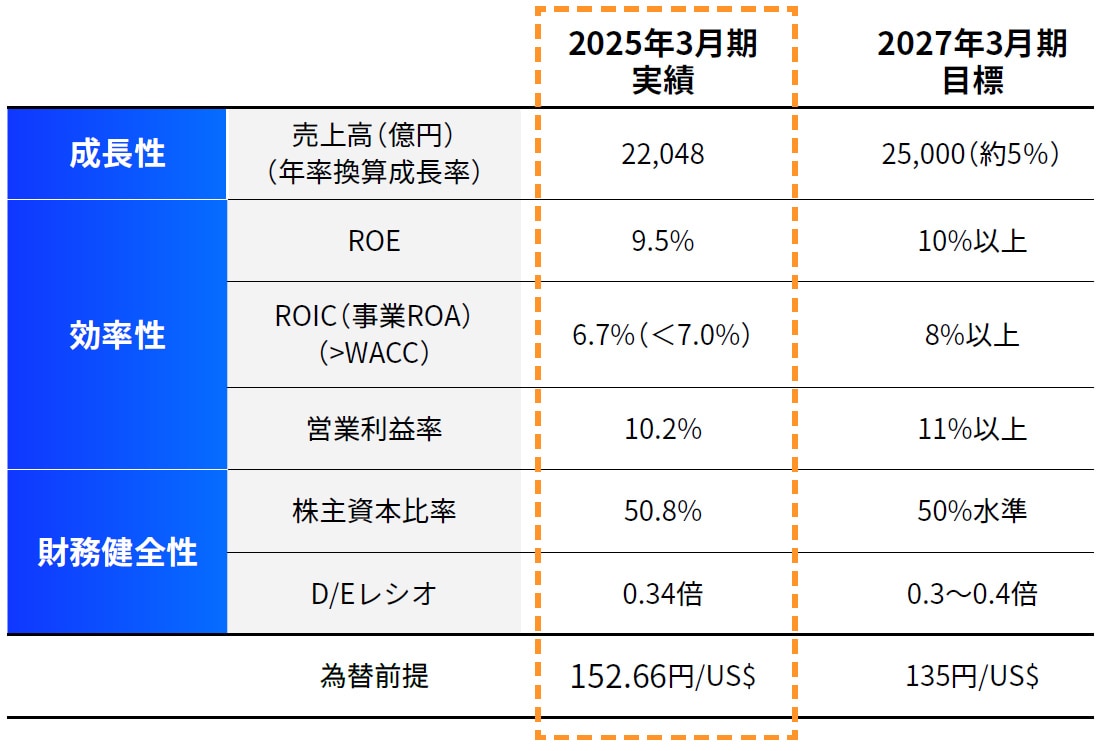

現中期経営計画の初年度となる前期(2025年3月期)においては、連結売上高が前期比4.8%増の2兆2,048億円、営業利益も同29.7%増の2,242億円と、過去最高額を更新しました。またROEは9.5%、ROICは6.7%、営業利益率は10.2%となるなど、財務KPIのすべての項目で期初想定値を達成しました。

経営上重視しているフリー・キャッシュ・フロー(FCF)においても、期末時点で2,010億円と、期初の想定水準(150億円)を大きく上回ることができました。これには、増益に加えて設備投資の減少や運転資本の削減などの効果が働いています。言い換えれば、変えられない外部環境をしっかりと注視しながらも、自分たちでコントロールできる設備投資や在庫管理などにおいて「自力」を発揮した結果である、と私は捉えています。

財務KPIの進捗

3年前の社長就任以来、私は自分たちができること、やるべきことに集中し、「自力」を高めることが重要だと発信し続けてきました。この1年においても、当社の事業を取り巻く環境は非常に不透明かつダイナミックな変化の連続でしたが、その中でも上記の業績を達成できたのは、全世界のチームメンバー(従業員)が外部環境の変化を見据えつつ、それぞれの持ち場で「自力」の強化に地道に取り組んできた結果であると評価しています。

足元においても、世界経済の見通しは非常に不透明な状況にあります。外部環境そのものは自分たちだけで変えることはできませんが、品質や生産性、技術力などといった製造業としての基本的な力は、自らの努力でまだまだ改善し得るものです。だから私は、まず自分たちの足元の状況に目を向け「自力でコントロール可能なことに精一杯集中しよう!(Control the Controllable)」と全世界のチームメンバーに呼びかけています。生産拠点についても、地政学的リスクを見据えてチャイナプラスアルファを推進しており、インドや東南アジア諸国に拠点の分散を図っています。

今回の統合報告書は、投資家の皆様との対話を強化するよう、企業価値向上の算定式を踏まえた構成にしました。現中期経営計画では、企業価値を向上させるには、FCF創出の最大化と資本コストの低減、そして期待成長率の向上が重要であるとの考えの下、「キャッシュ・フロー経営の強化」「事業ポートフォリオマネジメントの強化(ROIC経営の強化)」「フェライトツリーの進化(未財務資本の強化)」の3つのポイントを掲げ、それぞれについて積極的な施策を実行しています。第1のポイント「キャッシュ・フロー経営の強化」については、2024年3月期期初想定の3年間累計FCFの見通し2,600億円に対して、上述の通り中期経営計画の初年度として大きな成果を上げることができました。残り2つについても、着実に進捗していると認識しています。

Q2. 先手の事業ポートフォリオマネジメントを掲げていますが、このうち重点モニタリング事業への対策は進捗しましたか?

A2. 27ある重点モニタリング事業(CBU)のうち、1つのCBUはターンアラウンド達成、7つのCBUにおいては事業譲渡・事業終息を決定しました。今後も成長戦略の推進を第一義として継続的な活動を強化していきます。

中期経営計画の第2のポイント「事業ポートフォリオマネジメントの強化」に関しても、2025年3月期に進捗がありました。事業ポートフォリオマネジメントにおいて第一義とすべきは「成長戦略の推進」であるとの考えの下、約80のキャッシュフロー・ビジネス・ユニット(CBU)ごとにCBU長ともディスカッションを重ね、当社としての成長を実現していくにはそれぞれのユニットが何をすべきかを決めています。

事業ROA(ROIC)と事業将来性がともに低い「重点モニタリング事業」については、2024年5月以降、27のCBUについて議論し、早期のターンアラウンドに向けた施策を検討・実行してきました。この結果、このうちHDD用サスペンションという1つのCBUについては、2025年3月期のうちにターンアラウンドを達成し、HDD用ヘッドも収益の改善が進んでいます。

一方、7つのCBUについては2025年4月末時点で、事業譲渡・事業終息を判断しました。このうちマグネット事業の中にあるマグネット応用製品(マグロール)と、マイクロアクチュエータ事業については、新たなオーナーの下での事業継続が最適との結論となり、事業譲渡の合意に至りました。また、受動部品における高周波部品のPV(太陽電池)とSESUB(半導体内蔵基板)、その他事業におけるEDLC(電気二重層キャパシタ)の、合計3つのCBUについては、事業終息を決定しました。

残り19のCBUについても、ターンアラウンドに向けた施策を内部で継続するとともに、戦略的オプションについてもさまざまな観点で議論を進めています。なお、マグネット事業については、以前から課題となっていた品質コストの低下を図っています。従来の自動車市場向けのみならず、再生エネルギー向けの需要を取り込むなど製品構成の見直しも進め、収益構造の改善を進めています。

Q3. 成長領域となる事業はどのように強化していきますか?

A3. 「AIエコシステム市場」を当社の最重要の成長ドライバーと捉え、投資を積極化していきます。

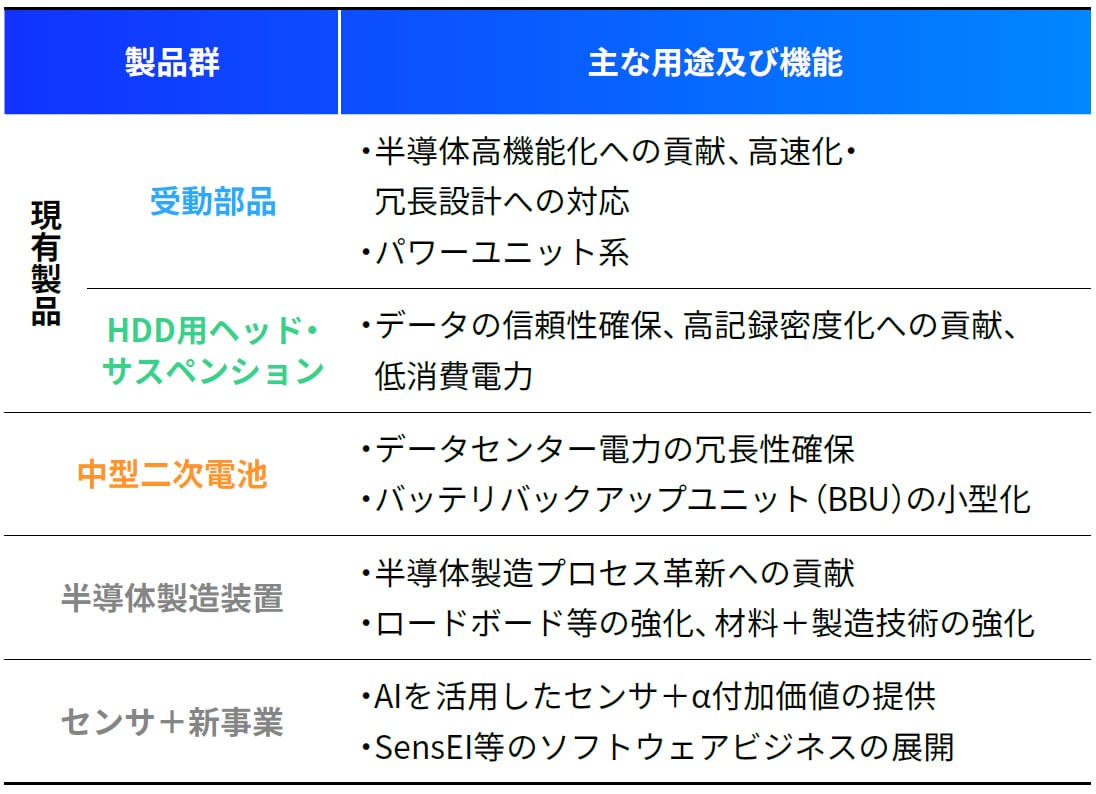

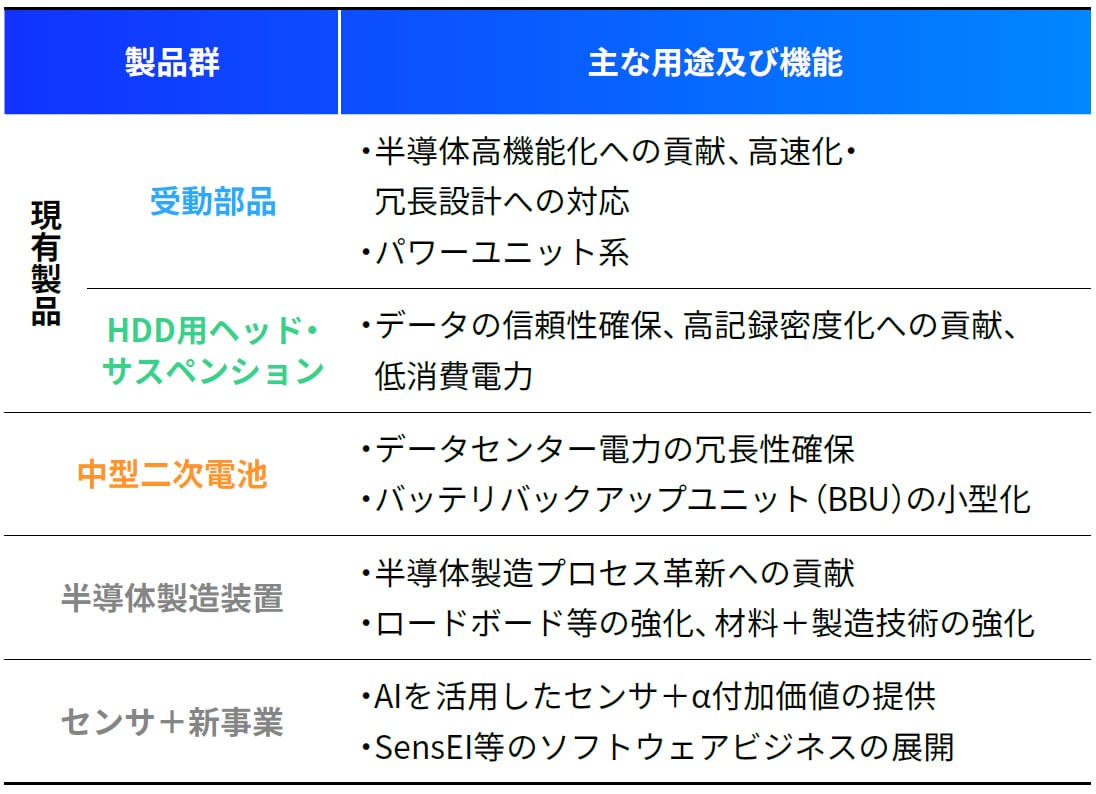

先手の事業ポートフォリオマネジメントにおいては、重点モニタリング事業のターンアラウンドを図るとともに、成長ポテンシャルが高い「成長領域」の事業群に対しても積極的に施策を打っていきます。

長期ビジョン「TDK Transformation」の実現にあたり、非常に大きな成長ドライバーになると見ているのがAI関連の市場です。現在さまざまな領域で急速に進行している「AIによるTransformation」というマクロな潮流を、当社の視点から捉え直してみれば、AIの浸透・拡大が当社の多くの事業分野に対してポジティブな影響を与えることが予想できると考えています。

例えば、データセンターで消費される電力量の増加に対しては、当社の電子部品が省電力に貢献していくことが見込まれます。HDD用ヘッドおよびサスペンションについても、データセンターにおけるデータ蓄積量の増加が追い風となるはずです。このほか、約2年前に市場投入したシリコン負極電池は従来品よりエネルギー密度を高めたものとなりますが、エネルギー密度が高い電池を必要とするAIスマートフォンの成長とともに需要が拡大しています。また、AI活用が拡大することでさまざまなデータの活用量も増えていくことから、センサの需要もますます高まっていくと予想されます。

このように、データセンターやサーバーのみならず、エッジAI端末、AIを搭載する自動車やインフラ、半導体製造装置なども今後大きな成長を遂げていくと見ています。社会へのAIの浸透・拡大が、TDKのさまざまな事業において成長ドライバーと目されることから、当社ではAIに関連する幅広いマーケットを「AIエコシステム市場」と定義しました。このAIエコシステム市場に関連した事業の多くは、既に事業ポートフォリオマネジメントにおいて「成長領域」に位置づけていますが、今後は戦略投資枠も活用しながら、それらの事業に対しより積極的な投資を実行していく考えです。

また現有の事業に加えて、AIエコシステムの発展に寄与するさまざまな新分野に対しても、後述するようなM&Aも含めた積極的な投資を行っていく方針です。

その一つは、産業機械市場における「予知保全」の分野です。この分野では、2024年7月に設立した新会社TDK SensEIによって、生産や物流現場における機械・設備の異常をリアルタイムでモニタリングする新製品「edgeRX」を、2025年3月にリリースしました。

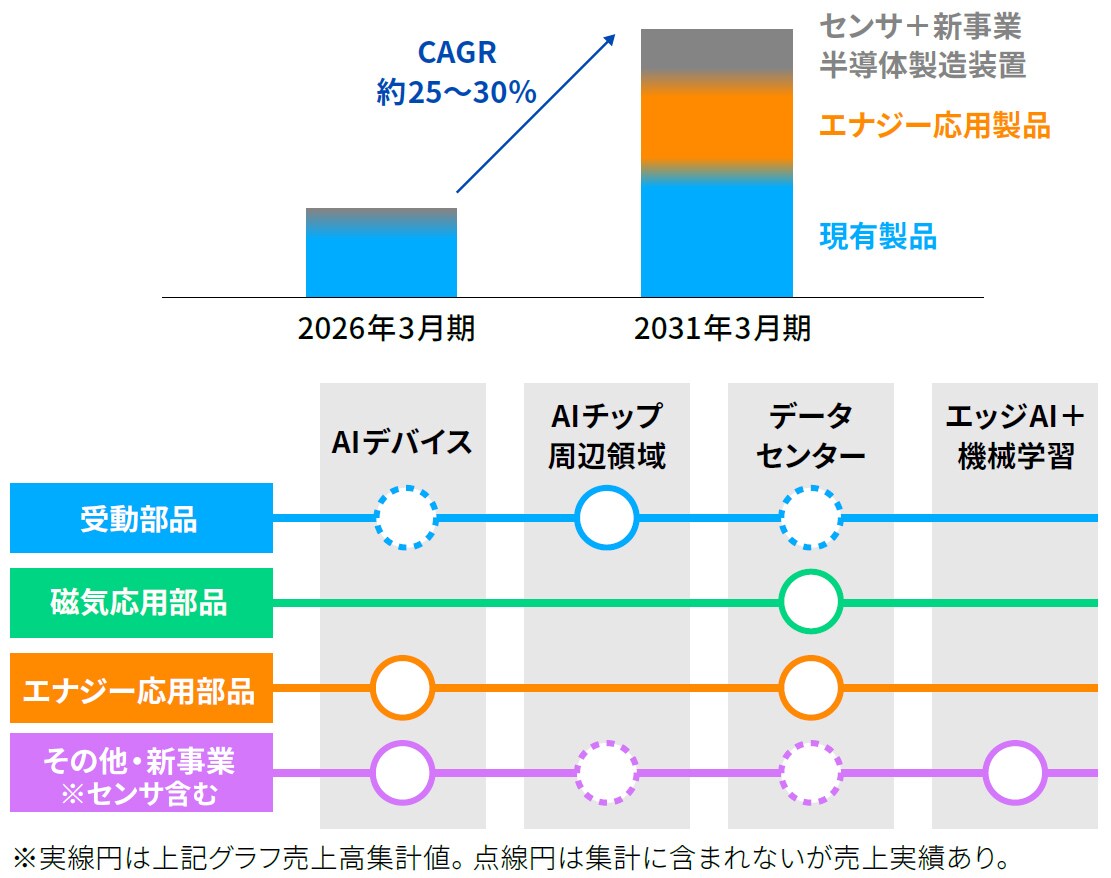

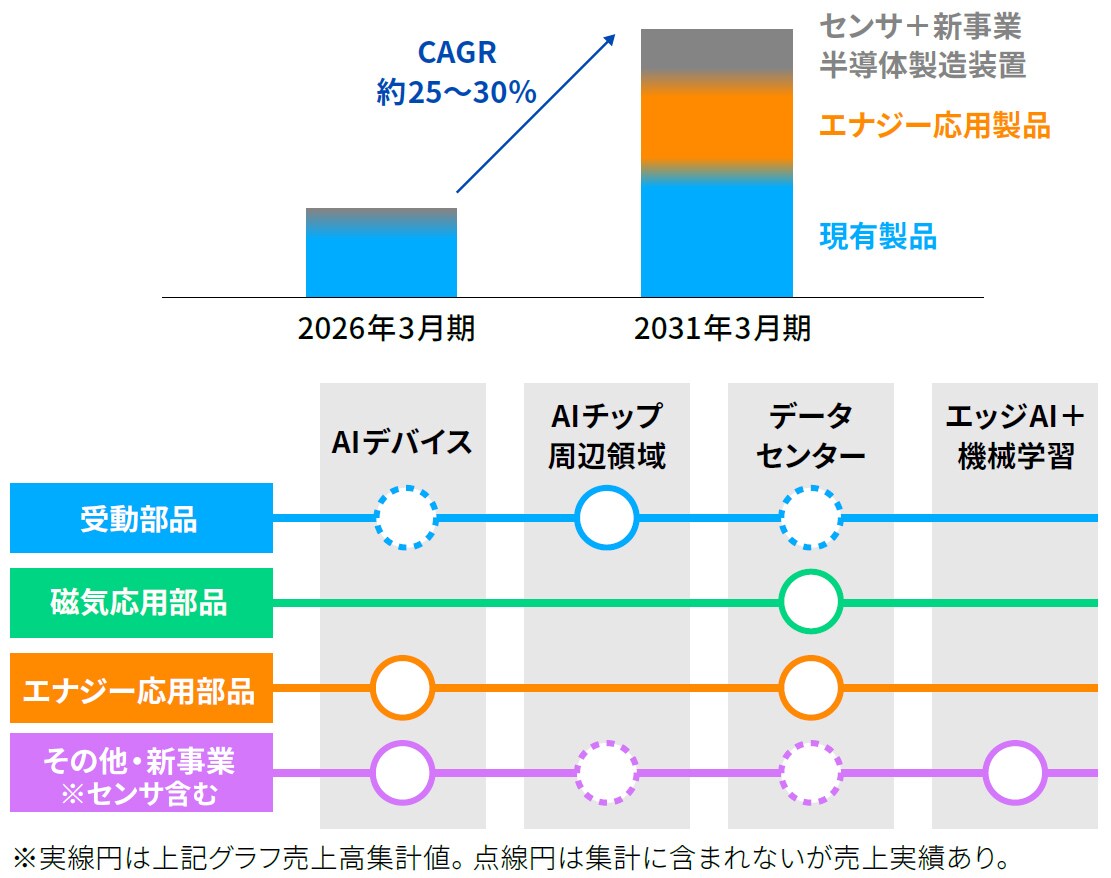

AIエコシステムにおける貢献

また、中長期的に成長が見込まれる「ARグラス」に向けた技術開発も強化していきます。同市場に対しては、従来比10分の1サイズの超小型フルカラーレーザーモジュールや、骨伝導スピーカー用のPiezoHaptics、リチウムイオン電池、全固体電池など、ARグラスの小型軽量化・効率化に貢献する多様なソリューションを提供していく計画です。また、これら現有製品に加えて、ARグラス関連技術領域をさらに強化するため、2025年6月に発表の通り、北米のSoftEye,Incを買収しました。SoftEyeは、アルゴリズム、カメラ、低消費電力チップ設計における専門知識を有しており、低消費電力で高度なアイトラッキング(視線追跡)や物体認識を可能にします。

さらに「半導体製造装置」の分野にも期待しています。これまであまりハイライトしていませんでしたが、当社は電子部品の自動装着機などで培ったFA(ファクトリーオートメーション)技術やクリーン化技術をベースに、同業界でも確固たるポジションを築いています。今後はAIの進展でさらに重要度が増すと予想されるフリップチップボンディングなどの後工程の製品群を中心に、戦略投資をより積極化させていく方針です。

AIエコシステム市場向けの売上高は、現時点(2025年4月発表時点)ではまだ全社売上高の1割強程度にとどまっていますが、中長期的には年率25~30%の成長を実現できると見込んでいます。多種多様な製品・サービス・ソリューションを通じてAIエコシステム市場の発展に貢献することは、社会のTransformationに貢献するとともに、当社の持続的な成長をけん引していきます。その意味で、まさに長期ビジョンに掲げた「TDK Transformation」の実現に直結するものだと考えています。

AI市場向け売上高(2026年3月期予想・2031年3月期目標)

Q4. 未財務資本の強化に向けては、どのような取り組みを実施していますか?

A4. 未財務資本の強化に向け、人的資本を重視する観点の下、CHRO職を新設しました。また、さまざまなサステナビリティ領域に対する取り組みを全社重要課題として、組織横断的に対処するため、サステナビリティ委員会を新設しました。

当社では磁性材料のフェライトに始まる創業期からの技術の広がりを、1本の木の成長になぞらえて「フェライトツリー」と表現しています。地上に太く幹を伸ばし、枝葉を広げるフェライトツリーの根に相当するものが、技術力や人的資本、組織力、顧客基盤といったいわゆる非財務資本だと考えています。このような非財務資本は、将来的に財務資本を成長させ、新たな価値の創造につながっていくことから、当社ではこれらを「未財務資本」と定義づけています。

未財務資本の中でも、私が最も重視するのは「人」です。私は社長就任以来、TDKの持続的成長を支える根本は「人」であると社内外で一貫して言い続けてきました。TDKの強みは単に人財が多様なことだけではありません。その多様性が持つポテンシャルを最大限に引き出せることこそが、当社の真の強みだと私は捉えています。TDKの従業員約10万人の8割は、M&Aでグループに加わっており、日本以外の国籍を持つ従業員の比率は9割近くになります。互いに培った文化を尊重し、良いと思えることは積極的に取り入れ、学び合う姿勢がグループ全体に浸透しています。

「人」に関する施策として、人事部門を全社経営戦略推進の重要部門と改めて位置づけ、2025年4月からCHRO(Chief Human Resource Officer)を新設しました。この職には、前期まで人事とサステナビリティを担当していたアンドレアス・ケラーを任命しました。幅広い視野と経験を持った彼の手腕を経営戦略の中でフルに生かしていくことで、グローバル企業の人財マネジメントをさらに高められると期待しています。

また、「人」(人的資本)のみならず、重要な未財務資本全般を強化するにあたり、TDKのサステナビリティを、顧客や社会への当社の事業による価値提供を通じて長期的な企業価値向上を目指すものと定義し直しました。長期的な企業価値向上の観点から、社内外を取り巻くさまざまなサステナビリティ領域(人的資本、気候変動、人権等)に対する取り組みを全社の重要課題として位置づけ、各分野のリスクおよび機会に対する影響を捉え、その影響に対する適切な戦略およびビジネスモデルを構築するため、これまで戦略本部とは別の組織だったサステナビリティ推進本部を発展的に解消し、2025年4月にサステナビリティ推進グループとして戦略本部の中に組み入れました。また、多岐にわたるサステナビリティ領域へ組織横断で取り組む必要性から、複数の組織メンバーから構成されるサステナビリティ委員会もあわせて2025年4月に設置しました。

Q5. TDKは目指す組織文化として「TDK United」を掲げていますが、これがどのような価値を生むのか教えてください。

A5. 事業・製品横断でパッケージとして価値を提供するアプローチを行えるといった利点があります。また、多様性にあふれるメンバーを一つに統合するのではなく、互いの良いところをつなぎながら、ともに「TDK Transformation」の実現を目指して企業活動に取り組んでいます。

TDK Unitedは、個人や個社の力を伸ばしながらお互いの理解を促し、チームワークで価値を創出する個性あふれる融合体という当社が目指す組織文化を表す言葉です。多様性あふれるメンバーを一つに統合するのではなく、互いの良いところをつなぎながら企業活動に取り組みたいと考えています。

当社では「Empowerment & Transparency(権限委譲と透明性の確保)」というガバナンス方針の下、世界共通で遵守すべき基本ルールを「グローバル共通規程(KITEI)」として定めガバナンスを効かせる一方、各自の個性・能力をビジネスの前線で最大限に発揮できるよう、地域本社や中核子会社への権限委譲を積極的に進めてきました。このような組織体制と企業風土の下、異なる文化や個性がぶつかり合い融合していくからこそ、イノベーティブな技術・製品が創出できると私は考えます。

私自身、約 20年間ドイツ、ハンガリー、アメリカなど海外で勤務し、各地で事業拡大や組織の立ち上げに携わったことから、本社の外からの視点でTDKの良さを肌身で感じる経験が多数ありました。今は本社にいますが、世界各地の役員メンバーとも毎月1対1でのコミュニケーションを図っています。

TDK Unitedが具現化していけば、技術や製品の開発だけでなくお客様へのアプローチの仕方も変わっていくはずです。例えば、先述したAIエコシステムにおけるARグラスには当社のさまざまな製品が使われており、それらを単体ではなく、パッケージの形で提供していくことでより価値を生み出せるはずです。TDK Unitedの強みを発揮させたこのような新しいアプローチを、今後はより多くのお客様に対して創出したいと考えています。

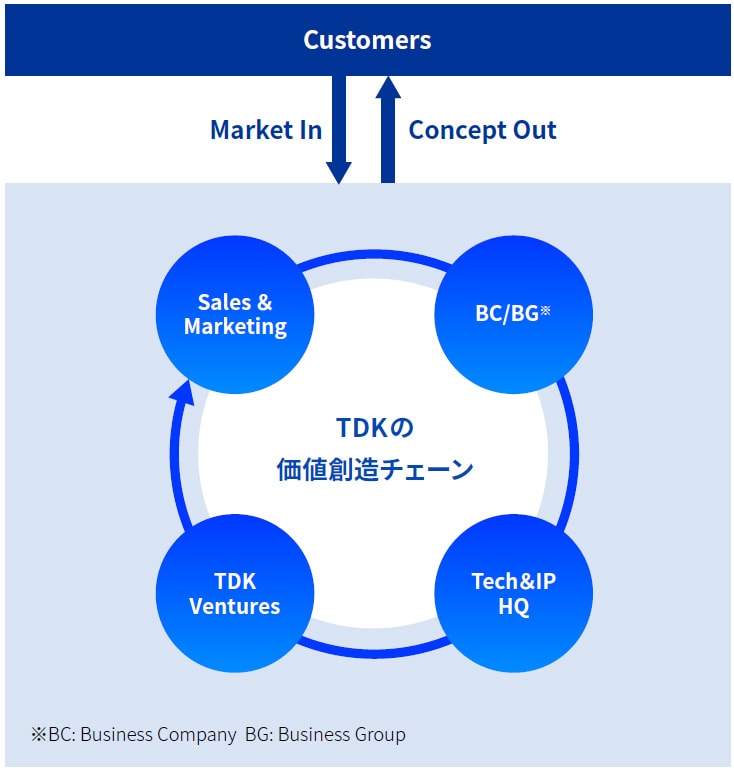

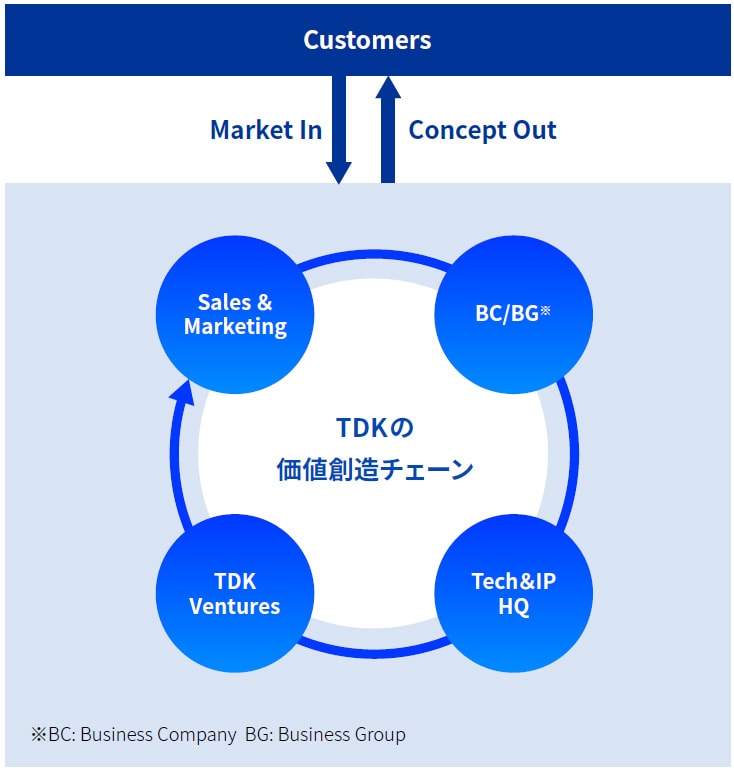

当社ではCVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)機能を担うTDK Venturesが戦略投資をしており、長期目線でどのようなテクノロジーが伸びるのかタイムリーに情報収集をしています。コーポレートマーケティング&インキュベーション(CM&I)本部とコーポレートR&Dがともに、そのテクノロジーの動向が当社の事業にどのように影響するか、常にアンテナを張り巡らせています。そこからもたらされた情報の中に当社事業にプラスとなる可能性が見つかれば、ビジネスカンパニー(BC)と連携しながらスピーディーに事業化を図っていきます。

このように全社レベルで横串を通し、機動性を持ったグループ横断での取り組みを、当社では「価値創造チェーン」と呼んでいます。また、それが現在の事業部門の枠を超えるものである場合は、TDK SensEIのように新たに組織を創設して進めるケースもあり得ます。

組織横断でマーケットのシーズ/ニーズに対応

Q6. 最後に、ステークホルダーの皆様に向けた決意を教えてください。

A6. TDK Unitedのリードマネージャーとして、「永遠にベター」を求めて「自力」を高めていき、TDK Transformationを実現しますので、TDKの成長ポテンシャルにご期待ください。

今年(2025年)12月、TDKは創立90周年を迎えますが、90年を経ても「創造によって文化、産業に貢献する」という社是、「夢勇気 信頼」という社訓は変わりません。また、この社是・社訓の下で受け継いでいきたい企業文化があります。その一つが「ベンチャースピリット」です。新たなことに果敢にチャレンジし、失敗からも学んでいく姿勢は、創業時から今に至るまで会社全体に共有されており、今後も引き継いでいきたいと考えています。また、「多様性」もTDKの原動力として受け継いでいきます。そして多様性の強みを最大限に引き出すためには「機能対等」の風土が重要です。これは、役職に上下はあれども役目や機能に上下はなく、誰もが対等な立場で正しいと思ったことを役職に関係なくどんどん言い合えるという風土です。このような開かれた組織風土をしっかりと受け継ぎ、次の世代にも伝えていきたいと思っています。

他方、持続的成長を目指す企業として「変えるべきこと」も多くあります。長期ビジョンで掲げた「TDK Transformation」とは、TDK自身のTransformationという意味も含んでいます。事業環境は刻々とダイナミックに変化しますが、そのなかで足元を見れば「自力で変えられること」はいくらでもあるはずです。私自身のTransformationはコミュニケーションをテーマとしており、株主・投資家の皆様との対話件数を前期比3割、人数で6割増やしました。

社内においては、長期ビジョン「TDK Transformation」を全世界のチームメンバーにも「自分事」として捉えてもらえるよう、各地でのタウンホールミーティングやグループミーティングを積極的に開催してグループ内での発信に努めています。私の役割は決してオーケストラの指揮者ではなく、多種多様な才能・技術・個性をもったプレーヤーの集う、TDK Unitedという名のジャズバンドのリードマネージャーだと認識しています。長期ビジョンの達成に向け、多様性とベンチャースピリットにあふれたすべてのメンバーが、高いモチベーションを持って、Transformationを「自分事」として追求できるような環境を整えていくことが、私の使命です。

また、TDKの「企業としてのブランド力」についても変えていきたいと考えています。10年以上前にカセットテープ事業から撤退し完全にBtoB企業となってから、一般社会での「TDKブランド」の認知度のさらなる向上を目指す必要性を認識しています。実は社会の発展を支えるさまざまなものに不可欠な部品を供給しているグローバル企業なのですが、それをどのように社会にも知ってもらい存在感を高めていくかは、全社的課題だと認識しています。そこで、TDKのブランドアイデンティティを刷新し、新たなブランドイメージの醸成に向けて、現在当社では全社的なブランディング活動を開始しています。この取り組みでは、ブランディング単体で進めるのではなく、採用、IR、営業・マーケティングといった他の企業活動との連携を目指し、自身のプロジェクトとして、広報のみならず他の各機能部門のリーダークラスが参加するタスクフォースも立ち上げました。

まだできていない課題は、逆から見れば「自力で変えられること」すなわちポテンシャルだと言えます。TDKの「自力」はまだまだ高めていける。これがベストだと思った瞬間に進化は止まります。永遠にベターを追い求めていくよう、これまで以上にこのようなメッセージを世界10万人のTDK Unitedのチームメンバーに発信していくつもりです。ステークホルダーの皆様にも、ぜひ当社の大きな成長ポテンシャルをご理解いただき、今後も中長期的な視点でご期待、ご支援をいただきますよう、お願い申し上げます。