オーロラと磁性

磁気嵐と反磁性

オーロラが一晩中荒れ狂っているような日は、今では磁気嵐と呼ばれている。オーロラ観光に行ったタイミングが、たまたま磁気嵐だった方は幸運だ。普段と比べてオーロラの明るさは桁違い。オーロラの色も豊富なのだ。

しかし、人間が作り出した高度なインフラは、磁気嵐のダメージを受ける。現代的な問題「宇宙災害」を引き起こすプレイヤーもまた、磁気嵐である。

磁気嵐という言葉は、アレキサンダー・フォン・フンボルトが名付け親だ。世界中で地球の磁場が一時的に乱れる、より具体的には「弱まる」、という現象である。

地球の磁場が弱められる、この磁気嵐と呼ばれる現象は、物理的に反磁性と言えるものだろうか?

「磁気嵐」と「反磁性」という2つの言葉は、これまで一緒に使われたことはないと思うが、 今回は、この珍しいテーマ設定で、考察してみたい。

1845年のこと。ファラデーは多くの物質が磁場に対して弱く反発することを発見し、その現象を「反磁性」と名付けた。 磁性にしても反磁性にしても、一般に知られて、目にできるのは、個体の反磁性だろう。具体例として、冷却した超伝導体に浮上する磁石、などが挙げられる。

さて、磁気嵐のことを考えるとき、モノとして何を考えればよいかというと、プラズマである。難しく構えなくていい。個体を加熱すれば液体、もっと加熱すれば気体、もっと加熱すれば、プラズマになる。

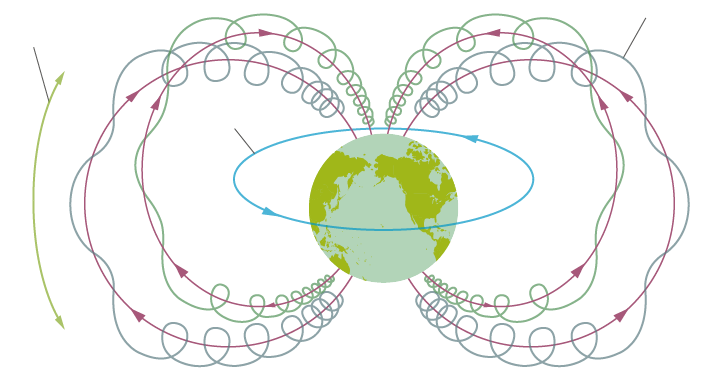

水素ガスを加熱するのが一番単純で、電気的に中性な水素原子が壊れ、電子と陽子に別れることになる。電子も陽子も、どちらも磁場を感じて、ローレンツ力を受けるため、図1のように磁力線に巻き付く運動になる。

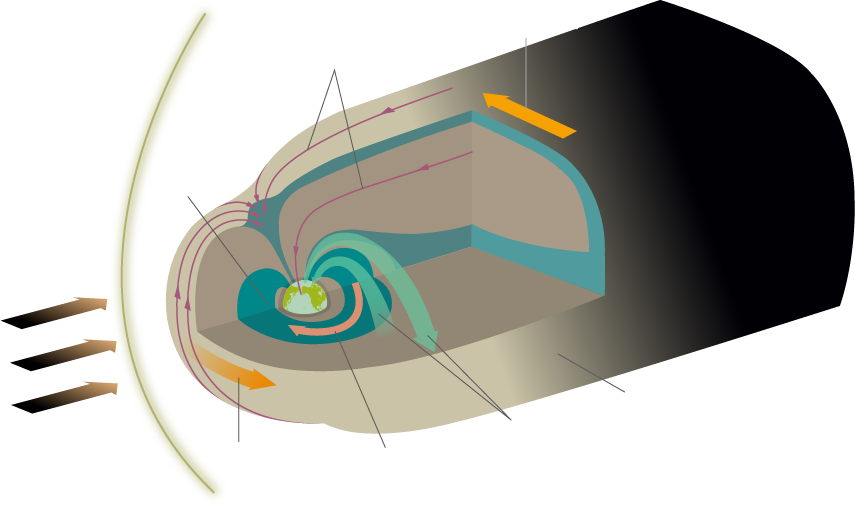

磁気嵐のときには、このプラズマが限界に近いほど大量に、地球の磁場に、トラップされている。地球の磁場は、太陽風のプラズマの直撃から守ってくれているだけでなく、大量のプラズマを抱え込んでしまう、という性質も兼ね備えている、ということだ。

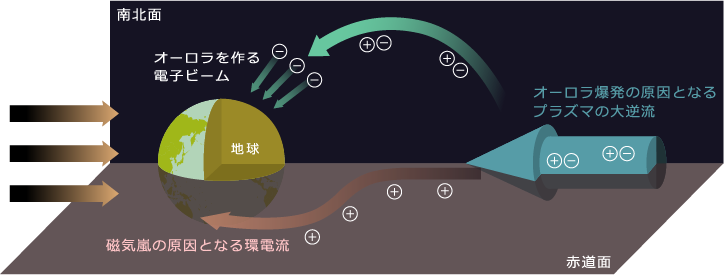

図2のように、オーロラ爆発などに伴って、 地球の近くにまで無理に押し込められるプラズマは、磁場の強まりと磁場の歪みを感じて、 プラスとマイナスの電荷で動きが東西に分かれる(これを磁気ドリフトという、図1のドリフト運動に対応する)。

全体として地球の磁場を弱める方向に(図3)電流が流れる。これを環電流という。

この環電流の強まりが、世界中で磁場が弱まる「磁気嵐」の正体だ。 右ねじの法則を思い出してほしい。地上ではいたるところで、地球の北向き磁場が弱められることがおわかりだろうか。

磁気嵐のときには、何度もオーロラ爆発が起こり、地球の近くにまでプラズマが押し寄せてきている。

そこに溜まり澱むプラズマが、強い磁場に反発する、という性質が磁気嵐を作る。

磁場を持つ星にプラズマを抱え込ませれば、必ずこの反磁性が現れるだろう。

つまり、双極子磁場に伴うマクロなプラズマの反磁性が、磁気嵐として現れ、私たちは、それを、激しいオーロラを通して体感できるのだ。

以上、磁気嵐と反磁性、というテーマについて述べてきた。人間が地球に作ってきた発電所と高電圧ネットワークは、この磁気嵐という宇宙の反磁性に敏感なシステムであり、大規模な停電事故は、いまや世界的な恐怖でもある。磁性ある世界に反磁性あり、ということが、身をもってよくわかる時代になった、ともいえるのではないだろうか。

国立極地研究所 准教授

片岡 龍峰

-

オーロラの仕組み

Coming Soon