ダイアログ: 社会課題の解決を経営の中核に据えたマテリアリティ特定へ

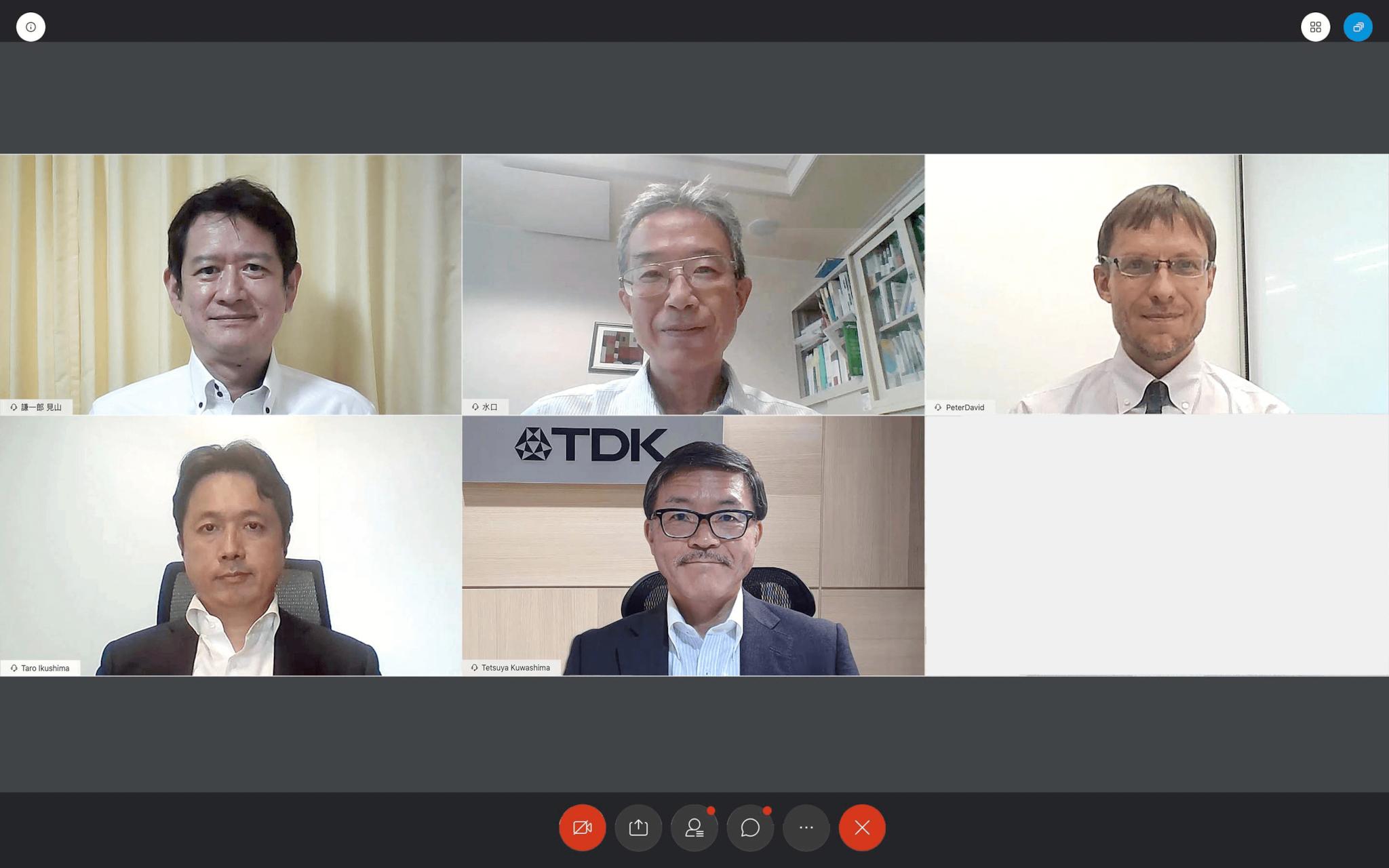

Social Valueを起点にCommercial Value、Asset Valueを向上させ、サステナブルな社会の構築と企業の成長を両立させるという考え方を示したValue Creationを実現するため、TDKグループでは中期経営計画を達成するための重要課題を洗い出し、従来のCSR重要課題を包含した形でマテリアリティの特定を進めてきました。その過程で、ステークホルダー視点での妥当性や不足する点を確認し、マテリアリティに反映させるため、2020年8月、3名の有識者を迎えたダイアログを開催し、TDKで検討中のマテリアリティ草案をもとに幅広いご意見をいただきました。(出席者の役職・所属は2020年8月当時のものです)

有識者からの主なご意見・提言

■理念に基づく揺るぎない目標を掲げ、 グループ従業員を動かしていくことを期待

ピーター D. ピーダーセン氏

大学院大学至善館教授

NPO法人NELIS代表理事

世の中をサステナブルに変えていくため、事業を通じて自社はどこに貢献できるかを示すのがマテリアリティです。マテリアリティは一般に無味乾燥なものになりがちですが、人や組織はそれでは動きません。理念を基盤とした揺るぎない目標のもと、社会の大きな課題を取り込み、自己変革力を高める。パイオニア精神を発揮し、皆でイノベーションジャーニーに旅立っていく。新しい時代をつくる企業として、そんなワクワク感が伝わるような強いタグライン(企業のコンセプトや理念、コーポレート・アイデンティティをわかりやすく伝える言葉)を設定し、Value Creationとマテリアリティを結んでいくことを期待します。理念と信頼を基盤としてゆるぎない目標を持ち(anchored)、高い適応能力を備え(adaptive)、社会やステークホルダーの期待に寄り添う(aligned)、3つのAを持った企業こそ、どんなことに遭遇しても乗り越えていくレジリエントな組織といえます。

事業を通じて取り組むマテリアリティとして掲げるEX・DXは、内容には共感しますが、草案ではまだCSR色が強いのが否めません。EXとDXの先にTDKが目指す社会を明らかにしながら、「貢献」よりむしろ競争優位性につながる「イノベーション」を訴求し、TDKの事業戦略そのものであることを打ち出していただきたいと思います。また、EXに関しては、世界がすでに「低炭素」から「脱炭素」へ向かっていること、脱炭素とともに「サーキュラリティ(循環性)」を重視していることを踏まえ、意欲的な目標を掲げることを期待します。

「価値創造の基盤となるマテリアリティ」は項目数が多く、もう少し整理が必要なように感じます。ここでもEX・DXに触れられていますが、「事業を通じて取り組むマテリアリティ」で描くEX・DXとの違いが社外には伝わりづらい印象にあります。

一方、サプライチェーンマネジメントや人権への対応は、世界的に見ても重要度が高いものです。新型コロナウイルスの感染拡大により脆弱な層が大きな打撃を受ける中、社会のレジリエンスのためにどのように取り組んでいくのか、その姿勢が問われています。

■中期計画とマテリアリティの一体化を進め、 TDKが目指す未来をより明確に発信すべき

水口 剛 氏

高崎経済大学経済学部経営学科 教授

マテリアリティでは優先順位が問われる中、草案の価値創造の基盤となるマテリアリティは、項目が多すぎて総花的な印象を受けます。例えば、長期的な企業成長を考えれば研究開発の強化が欠かせないものの、短期的にはそれは費用を増やすことなり、資産効率の向上と相反します。どこに焦点を当て、ぶつかった場合には何を優先するのかなど、限られた経営資源の振り当て方を明らかにしていくことが大切でしょう。

事業を通じて取り組むマテリアリティではEXとDXへの貢献を掲げられており、どちらも重要ではあるものの、TDKらしさが見えにくく個性がないのが気になります。2018-2020年度の中期計画Value Creation2020が具体性と説得力をもって明確に示されているのに対し、今回のマテリアリティの草案はやや一般論に寄っているように見えます。不確実な将来を描こうとすると抽象的になりやすい傾向はありますが、それでもマテリアリティでは今後TDKがどの分野に注力し、どんな基幹技術を押さえていこうとしているのかを示す必要があります。また現状では、Value Creationとマテリアリティがそれぞれ独立して検討されている印象が否めません。本来2つは一体であるべきで、そのつながりを重視しながらTDKの目指す姿を発信していただきたいと思います。

世界に広がるサプライチェーンを念頭に、より広い視野からTDKの立ち位置や存在意義を考えることも大切です。今日、さまざまな利害関係者への公平性に配慮したステークホルダー資本主義が重視される中、調達元となる国の政策と人権問題のかかわりなどを含め、TDKとしてどう対処していくのか、原理原則への議論を深めておくことをお勧めします。

■社会課題になぜ取り組むか、 内発的な動機から生まれるストーリーの丁寧な説明を

見山 謙一郎 氏

専修大学経営学部特任教授

TDKはもともと「創造によって文化、産業に貢献する」という経営理念のもと、大学発のベンチャー企業として世界的企業へと成長してきたすばらしい歴史があります。現状の草案ではWhatとHowの説明が中心となり、なぜTDKが社会課題に取り組むのか、Whyの部分が見えにくい印象があります。SDGsやESGの潮流など外圧的な動機のみでは、社内に取り組みは根付きません。ヒストリーをストーリーに変え、元来TDKは社会への貢献を本業とする企業であるという内発的な動機を、買収先企業を含めたグループ全体へ丁寧に説明していく必要があります。また、マテリアリティは一度つくれば終わりというものではなく、理念や価値観を共有した人々が集まり、話し合う中でどんどんブラッシュアップを重ねていくことが大切です。

Value

Creationは、これまで取り組んできた「コトづくり」のバージョンアップであることも、重要なポイントでしょう。将来への不確実性が高まる中、今後どんな製品が求められているかなど「モノ」は見えなくても、どのような未来をつくりたいという「コト」は想像できます。一般にモノづくり企業は製品中心の発想に陥りがちですが、TDKは事業を通して不可能なことを可能にし、夢を実現するコトづくりの会社であり、「想像」による「創造」で社会に貢献していくことを期待しています。

価値創造の基盤となるマテリアリティの一つである「リスクマネジメント・オポチュニティマネジメント」については、リスクとオポチュニティの順序の入れ替えをお勧めします。日本企業はリスクに対して慎重になりすぎる傾向がありますが、企業の役割は機会を積極的に捉えていくこと。その上で、そこに生まれるリスクにも適切に向き合っていくという関係性を明確にしていただきたいと思います。

ご意見を受けて

さまざまなご意見、誠にありがとうございました。当社では幅広い事業を手掛ける中、全部門を巻き込んだアクションにつなげていきたいという思いと社会からの要請を考えた中で、いろいろな要素をマテリアリティ案に取り入れてきた経緯があります。しかし、結果としてそれがTDKの独自性を薄めていたことをご指摘いただきました。これを受け、戦略的にこのバランスをどのようにとっていくかを丁寧に議論していきたいと考えています。

TDKの特徴をとらえたキーワードとして、「ノイズ」「熱」「センサ」の3つがあげられると考えます。電子回路のノイズをいかに消すか、エネルギー転換のロスである熱をどう抑えるかは、当社のビジネスの重要なテーマであり、TDKが強みを発揮できる分野です。また、あらゆる事象をセンシングし、データ処理することで社会の効率化に貢献するのは、当社ならではといえます。そうした点を踏まえながら議論を深め、TDKの創造性の源泉やイノベーションの可能性に光を当てていければと思います。

「脱炭素」や「サーキュラリティ」の重要性もあらためて認識しました。川中企業である以上、単独ではできないことも多いですが、技術的課題は当社でクリアした上で、お客様との協力体制を築き、サプライチェーン全体で私たちができること、すべきことを検討していきます。

マテリアリティを構成する素材はすでに揃う中、ストーリーをどう見せていくかが今後問われているのだと考えます。あらためてTDKの強み、創造性の源泉が何かをしっかりと考え、全従業員が気持ちを合わせられるようなタグラインへと落とし込み、現状の草案に魂を込めることで、広くグループ内外にTDKの理念や目指す姿を発信していきます。

生嶋 太郎

戦略本部 経営企画グループ

G.M.

桑島 哲哉

サステナビリティ推進本部

安全環境グループ

G.M.

永原 佐知子

サステナビリティ推進本部

本部長