サステナビリティ | ガバナンス | サプライチェーンマネジメントサステナブル調達

基本的な考え方

TDKグループは法令の遵守および社会的規範の尊重のみならず、人権の尊重や地球環境保全等の社会的責任を、お取引先様の皆様とともに果たしていきます。

TDKグループは、グローバルに生産拠点を置く企業として、以下の購買理念のもと、この理念を具現化するためにTDK購買方針を定め、購買活動を行っています。

『グローバル・パートナーシップ購買』(購買理念)

TDKは、日本およびアジア・アメリカ・ヨーロッパに生産拠点をおいてグローバルに生産しています。そしてこれを支える調達活動は、電子業界のスピード競争とそれに伴うスピーディな製品開発、それに追従できるグローバルな購買体制の確保が重要です。生産拠点での現地調達はもちろんのこと、ITネットワークを活用したユビキタス社会における資材調達活動は、時間と空間を越えて、お取引先様とより一層緊密なコラボレーションが不可欠となっています。

また、関連法令、社会規範を遵守し、地球環境の保全など企業の社会的責任を果たす取り組みについても、お取引先様と当社のパートナーシップによって積極的に推進していきます。

購買方針

遵法

購買活動にあたっては、関連法規を遵守いたします。また、法律個々の条項ばかりでなく、その精神をも尊重するように努めます。

人間的尊厳の重視

サプライチェーンのいかなる場においても、構成員(Workers)の人間的尊厳が重視されるよう努めます。

CSR

TDKグループの資材機能は、自らCSR活動を継続的に行うとともに、お取引先様にもCSRの重要性を理解していただき、その認知度を高めてもらうための働きかけ(CSRチェックシートによる評価など)を継続的に実施します。また、社会課題の共通認識の一環として、TDKグループ取引先行動規範を制定しております。

グリーン調達

地球との共生を旨とし、全社環境保全活動の一環として、環境に配慮した物品の調達(グリーン調達)を推進します。

公平・公正な取引

企業規模、国籍を問わず公平にお取引を行います。品質、価格、納期、安定供給など総合的に公正な評価をしてお取引を行います。

お取引先様からのお中元、お歳暮、贈答品等の贈与は受けません。

原則として、お取引先様からの供応、接待は受けません。

パートナーシップ

お取引先様とは、共通な目標のもとに良好な相互補完関係を築くことを目指します。

VA※活動

VA活動によるコストの改善、新材料、新技術の提供ができるお取引先様を重視します。

IT活用

IT、ネットワークを活用したお取引先様との情報交換は、業務のスピードアップ、連携強化に不可欠と考えます。

品質・納期・安定供給

お取引先様とのパートナーシップにより、常に品質・納期・安定供給に配慮する活動を行います。

- VA(Value Analysis)は、1947年にアメリカ(GE社)で開発された、求める機能を最少の資源(コスト)で達成させるため、製品の価値に関連する諸要因を体系的に分析し、価値向上のために機能本位による改善を行う考え方および手法。現在、VE(Value Engineering)とVAは同義として用いられる。

また、TDKグループはTDK購買方針に基づき、TDKグループ取引先行動規範を制定しています。これは、お取引先様の皆様が事業を行うにあたり、RBA(Responsible Business Alliance)の定める行動規範の遵守をお願いしています。加えて、「労働」「安全衛生」「環境」「倫理」「情報セキュリティ」「輸出入管理」「マネジメントシステム」「サプライチェーンへの取り組み」の項目において遵守を期待することを定めたものです。お取引先様において、CSRに関するリスクを認識し、サプライチェーン上の人権や安全に配慮した取り組みを行うことや環境負荷を低減することを求めています。このように、お取引先様の選定において、TDKグループ取引先行動規範に同意いただく企業を積極的に採用しています。

ガバナンス

TDKグループでは、サプライチェーン全体で社会的責任を果たしていくために、本社資材機能、ビジネスグループ、本社人事教育機能とCSR機能が協働して活動を推進しています。重点テーマにおける活動の進捗状況については、毎月開催される検討会にて議論・報告され、さらに、毎月、経営企画部に報告し、経営企画部より年1回、取締役会 に報告を行っています。

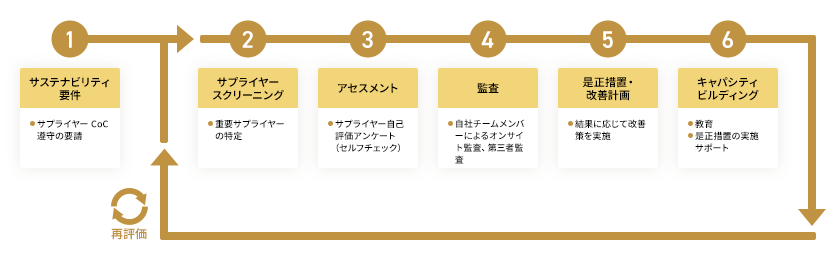

TDKのサステナブル・サプライチェーンマネジメント

下段の「取り組み」の項目で、実際の運用について、説明しています。

サステナブル調達教育

全チームメンバー(従業員)が受講可能な調達部門作成のeラーニングでは、「サステナビリティとCSR」の講座を設け、調達関係者にサステナブル調達の重要性の理解を促進しています。

全チームメンバーが受講可能なeラーニング向けに、サステナブル調達に関する講座を設けました。さらに、サプライヤーCSR実地監査員を養成する講習会を、第三者機関の講師を招いて開催しています。

また、国内外の調達部門関係者に、スコープ3におけるCO2排出量削減推進のためのデータ管理に関するウェビナーを実施しました。修了者は、役割に応じたスキルが利用可能であると判断しています。

RBAへの加盟

2020年2月、TDKはグローバルサプライチェーンにおいてCSRを推進することを目的とした世界最大の企業連盟 Responsible Business Alliance(以下RBA)※に加盟しました。これによってTDKグループは、RBAのビジョンとミッションを全面的に支持し、RBAの行動基準(労働、安全衛生、環境、倫理、マネジメントシステム)に則って、TDKグループとサプライヤーにおける労働者の権利、健康と安全、環境への取り組みを継続的に改善していくことを社会にコミットしています。

今後もRBAの基準に準拠して、サプライヤー(一次生産材)、委託加工会社、人材派遣・斡旋会社との取引内容や事業内容に応じて、自己評価、監査の2段階で継続的改善を図っていきます。

- RBA 電子、小売、自動車、玩具を扱う約200以上もの企業が加盟しているグローバルな企業連盟。サプライチェーンにおいて労働安全衛生を改善すること、人権を守ること、環境に配慮すること、倫理的責任を果たすことを行動規範に定め、加盟企業とそのサプライヤーに対して実践を求めている。

-

ビジョン:

労働者、環境、およびビジネスのための持続可能な価値を生み出すグローバルなエレクトロニクス業界 -

ミッション:

RBAメンバー、サプライヤー、および利害関係者が協力して、先進的な基準や手法で労働環境と環境を改善します

戦略

サプライチェーンマネジメントに関する説明責任に対するステークホルダーからの期待の高まりや、公的機関・民間団体による新たな基準・フレームワークの開発等の外部環境の変化を受けて、TDKグループでは、2024年度から新たな枠組みに基づくサプライチェーンマネジメントの取り組みを、資材サプライヤーを対象に開始しました。TDKのマテリアリティである「人権の尊重」をサプライチェーンのデューディリジェンスを通じて達成します。こうした取り組みを通じて、サプライヤーの皆様と環境や人権に関する情報を共有し、意識啓発を進めていきます。また、TDKの購買慣行がサプライヤーの環境や人権に関する取り組みを阻害することのないよう、無理な短納期発注や不当な利益提供要請を禁止し、労務費・原材料費・エネルギーコストの上昇に関する価格協議の場を設けています。

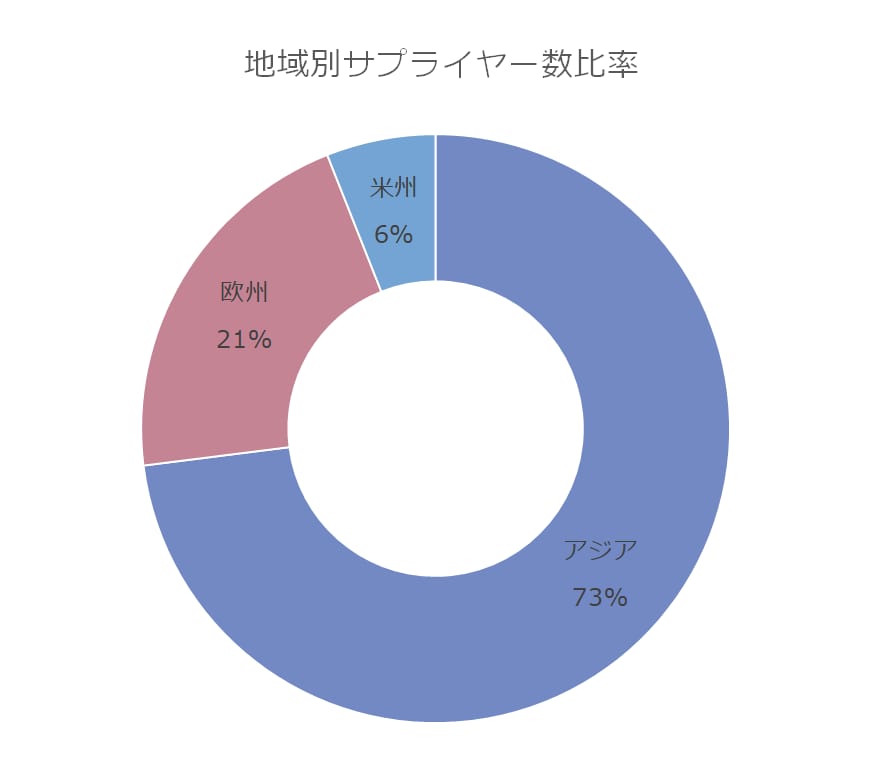

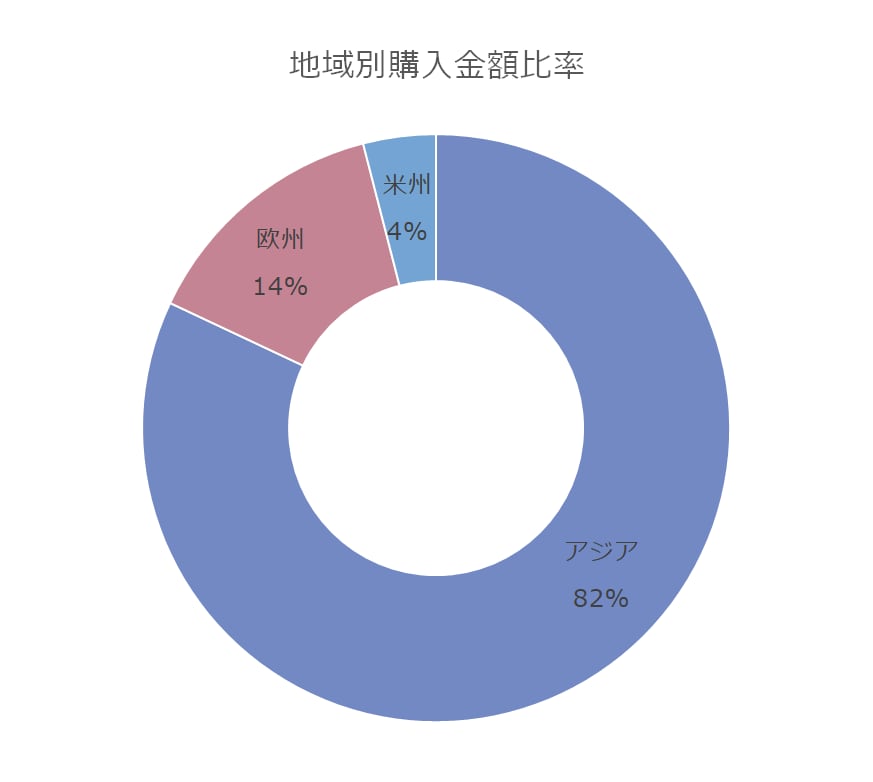

TDKグループのサプライチェーン

TDKグループは、グローバルに約3,900社の資材サプライヤー(事務用品、設備などの非生産材購入事業者を除く)との取引があり、年間調達金額は約6,000億円です。(2025年3月現在)

リスク管理

TDKでは、全社的リスクマネジメント(ERM)活動を実施するため、ERM委員会を設置しています。ERM委員会では、全社のリスクの分析評価を行い、対策が必要なリスクを特定するとともに、リスク対策を主導するリスクオーナー部門の割当等、全社的リスクマネジメントを推進しています。個々のリスクに対しては、割り当てられたリスクオーナー部門がリスク対策の実施を主導し、その対策状況については、委員会にてモニタリングを行います。

ERMの調達分野では「サプラヤーへのチェック・モニタリング不足」「サプライヤーに対する不当な行為」などがリスクとして認識されています。

前者は、サプライヤーの選定基準やCSR観点からのチェックプロセスが不十分なため、反社会的勢力や自社の要求水準に合致しないサプライヤーを選定し、当該取引先による不法行為等により、レピュテーション毀損や業務停止等を被るリスクです。これに対し、サプライヤーのCSRセルフアセスメントと実地監査を行っています。

後者は、サプライヤーに対して不当な要求を行うことで、当局による摘発および社名公表、報道等によりTDKのレピュテーションが毀損するリスクとなります。これに対し、下請法講習等のチームメンバー教育を徹底しています。

指標と目標

中長期目標

サプライヤーにおける「人権の尊重」(TDKマテリアリティ)を担保するため、CSR監査を実施し、発見された最優先不適合に対しての是正処置・改善活動を実施します。

2024年度の目標と実績

| 2024年度目標 | 実績 |

|---|---|

| 重要サプライヤーへのセルフチェック実施率100%(期間:2024-2025年度) | 61% |

| 委託加工先のCSRセルフチェック実施率100%(期間:2024-2025年度) | 32% |

| アジアの高リスク国の製造拠点で使用している派遣会社におけるCSRセルフチェック実施率100% | 100% |

評価と今後の取り組み

CSRサプライヤー適合比率は、100%を維持しています。さらに、2024年より重要サプライヤーへの2年ごとのセルフアセスメントを実施中で、2025年度末に初回の結果を公表する予定です。

また、2024年度は、サプライヤー46社のCSR実地監査を計画し、目標を達成しました。2025年は50社のCSR実地監査を計画しています。

| 2025年度目標 |

|---|

| 重要サプライヤーへのセルフチェック実施率100%(期間:2024-2025年度) |

| 委託加工先のCSRセルフチェック実施率100%(期間:2024-2025年度) |

| アジアの高リスク国の製造拠点で使用している派遣会社におけるCSRセルフチェック実施率100% |

取り組み

サステナブル・サプライチェーンマネジメントの取り組み

➊サステナビリティ要件

TDKグループでは、取引基本契約書に法令遵守、環境保全、強制労働の禁止、人権尊重、製品安全などのCSRに関する条項を盛り込む等により、取引においてすべてのサプライヤーに遵守を期待するサステナビリティ要件を伝えています。また、2024年10月に「TDKグループ取引先行動規範」を制定し、すべての取引先に遵守いただきたい共通の要件を定めました。

➋サプライヤースクリーニング

TDKグループでは、次の要件を考慮した上で、事業ごとに重要なサプライヤーを特定しています。

- 購入金額が大きいサプライヤー

- 代替が困難な材料・部品を供給するサプライヤー

- 事業において重要な材料・部品を供給するサプライヤー

- ESG観点で選定されたサプライヤー など

2025年3月現在、グループ全体で年間購入金額の76%に相当する約660社を重要サプライヤーと特定しています。加えて、二次以降のサプライヤーについても38社を重要サプライヤーとして特定しています。なお、重要サプライヤーの見直しは毎年実施しています。

➌アセスメント

TDKグループでは、CSRの取り組み状況を確認するためのCSRセルフチェックを全サプライヤーに対してお取引開始時に実施し、評価の結果問題がなかった会社のみと取引を開始しています。2024年より、重要サプライヤーに対しては原則2年に1回、定期的に評価を実施し、取引継続の可否を判断します。

なお、実施方法については各社で適切な手法をとっていますが、本社資材機能によって作成されたCSRセルフチェックシートは、RBAの基準をベースに、TDKが特に重要だと考える「人権・労働」「環境」「安全・衛生」「公正取引・倫理」「情報セキュリティ」「マネジメントシステム」を中心に全63項目から構成されており、各項目における管理体制や取り組み状況等について報告を要請しています。

2024年度は1,417社(うち重要サプライヤー403社)を対象にCSRセルフチェックを実施し、全体で約3,900社の資材サプライヤー(事務用品などの非生産材購入事業者を除く)がCSR適合サプライヤーであることを確認しています。

➍監査 ➎是正措置・改善計画 ➏キャパシティビルディング

TDKでは、重要サプライヤーに対して、RBAの監査基準に基づき、CSRに特化した訪問監査を行っています。

法令違反が発見された場合は、「是正措置」を要求し、是正措置計画の策定から完了までのモニタリングを実施しています。必要な場合には是正措置の実施支援も行います。また、法令違反にいたらない改善の機会の場合は、「改善要請」を行っています。

2024年は、国内外約70社に対して、当該の監査を実施した結果、2件の不適合が発見されました。長時間労働と健康診断未実施が発見されましたが、当該サプライヤーに指導を行い、諸規程を変更し、後日、実施状況を確認して是正を完了しました。

なお、一部の監査については、サプライヤーが受審した第三者機関によるRBA VAP監査のレポートを、RBA-Onlineを通じて共有してもらうことで、監査の効率化を図っています。

*再評価

一連の取り組みの中で、最低限の要件を一定期間内に達成できないサプライヤーについては、契約解除を行います。

取引先診断

TDKグループでは、CSRに特化したCSRセルフチェックに加え、健全な取引を行うことを目的にした取引先のマネジメントシステム診断を資材サプライヤー対象に、新規登録時および定期的に実施し、取引開始および取引継続の可否を判断しています。方法については、各社で適切な手法をとっており、取引先診断の結果、問題がなかった会社のみと取引を実施しています。

TDKでは、「品質管理」「化学物質※管理」「環境管理」「人権等法令・社会的規範の遵守(CSR)」のカテゴリーを主たる対象として診断を実施しています。診断の結果明らかになった問題点はお取引先様へ提示し、改善を求めています。

- 化学物質については「TDKグリーン調達基準書」で定めた要求事項に基づいています。

関連情報

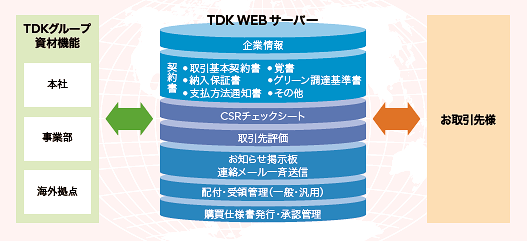

サプライヤー・パートナーシップ・システム

TDKではお取引先様に対して、「サプライヤー・パートナーシップ・システム」を使って、CSRチェックシートへの回答をお願いしています。サプライヤー・パートナーシップ・システムは、これまで紙や磁気記録媒体で行っていた企業情報の管理や購買仕様書の配布、締結文書の共有化などをWEB上で一元管理する仕組みで、両社にとって、業務のスピードアップと効率化につながっています。お取引先様に課題を認識していただき、改善へのモチベーションを高めてもらうために、質問に答えると、その場で画面上に結果が表示される仕組みになっており、回答結果に問題がある場合は、個別に改善を依頼しています。

グリーン調達

TDKグループでは、環境負荷低減に貢献し社会的責任を果たせる購入品を優先的に調達することを目的としたグリーン調達を進めています。グリーン調達基準書は、国内外の各種法規制や社会的要求の変化等に合わせて適時改訂し、TDKのWEBサイトに公開しています。2024年12月に付属書の改定を行い、DPやUV-328等の物質を禁止物質リストに追加しています。

TDKの購入部材マスターは、TDKグリーン調達の基準に適合したデータとリンクさせ、禁止物質や、含有量の管理が必要な化学物質の含有量を確実に管理し、必要に応じて情報の開示や提供を行っています。

責任ある原材料調達

TDKグループ安全衛生・環境憲章に基づき、「調達」「開発・製造」「輸送」「使用」「廃棄」など製品のライフサイクル全般にわたり、CO2排出量、エネルギー資源、水の使用量を削減し、環境負荷の低減に努力しています。これらを推進するために、担当役員のもと体制を整備し環境活動に関する役割と責任を明確にします。この活動はバリューチェーン全体のサプライヤー、外部製造委託先などの事業パートナー、そしてお客様に波及効果を及ぼします。基本方針にある「資源」には原材料も含まれます。

例えば、調達部門では、サプライヤーやその他の外部ステークホルダーと協力し、積層セラミックコンデンサの製 造工程で使用される PET フィルムを再利用するリサイクルシステムの構築に電子部品業界 で初めて成功しました。

また、原材料サプライヤーに対しては、CSRアセスメントによるリスク評価を実施し、その生産プロセスが環境・社会に悪影響を及ぼさないことを確認しています。環境・社会への重大な負の影響が特定された場合には、速やかに是正措置を講じ、その対処と軽減に努めることで、持続可能な社会の実現に貢献しています。

サプライチェーンにおけるBCP(事業継続計画)/BCM(事業継続マネジメント)の強化

TDKグループでは、大規模災害など不測の事態において、お客様が必要とする製品を安定して供給するためには、お取引先様とともに、サプライチェーンの一員として社会的責任を共有し、要請に応えていく責務があると認識しており、各社で状況に合わせた適切な取り組みをしています。

TDKでは、「安定供給の確保」が重要な責務との認識のもと、

- お取引先様のBCP/BCM調査

- 有事に活用する情報の事前収集と整理

- BCP確認システムを活用した迅速な初動対応

を3本柱として取り組んでいます。

特に、お取引先様のBCP/BCM調査については、業界として協働した取り組みも始まっており、JEITAの「サプライチェーン事業継続計画調査票」を活用して、BCP/BCM調査を実施しています。さらに、個社別のフィードバックシートを送付して、改善を促しています。

コンプライアンスの強化(TDK株式会社)

お取引先様からの接待・贈答への対応については、全社方針を明確にして社内に周知するほか、お取引先様のご理解への協力をお願いしました。

また、反社会的勢力の排除では、新規取引および再取引を開始するお取引先様に対しては、事前に確認調査を実施しています。

サプライヤーへの教育およびキャパシティビルディング

CSRに関するいくつかのテーマに関しては、お取引先様での取り組みを強化していただくことを目的にセミナーの実施や個別支援を行っています。

- サプライヤーや製造委託先の情報セキュリティ強化のための個別支援を、1社あたり数カ月をかけて、数十社に対して行いました。これにより、サイバー攻撃への耐性が高まったことが、技術的に確認できています。

- サプライヤーにおけるCO2排出削減等のための環境取り組み調査を実施し、その結果を踏まえたサプライヤー表彰や、結果内容フィードバックを5年連続で行っています。このフィードバックでは、評価結果だけでなく、各社のパフォーマンスが調査対象企業全体においてどの位置にあるかを示す情報も提供しています。さらに、CDPから講師を招き、CDPサプライチェーンプログラムに関して、約150社に対してウェビナーを実施しました。また、省エネ訪問診断を複数社のサプライヤーに対して実施し、消費電力の削減についてアドバイスしています。これらの活動が認められ、TDKは、CDPのサプライヤー・エンゲージメント評価で、5年連続でA評価を獲得しています。

パートナーシップ構築宣言

TDKは、取引先との共存共栄の関係を築くために、2021年5月に「パートナーシップ構築宣言」を行いました。「パートナーシップ構築宣言」は、経団連会長、日商会頭、連合会長および関係大臣(内閣府、経産省、厚労省、農水省、国交省)をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」において創設された仕組みで、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表者の名前で宣言するものです。サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を越えた新たな連携や、親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行の遵守を宣言し、サプライチェーン全体での付加価値向上に努めています。

取引先(製造委託加工先、派遣会社を含む)における従業員の人権配慮

資材サプライヤーへの取り組み

CSR調達を推進する中で、RBAで求められている項目をベースとしたCSRセルフチェックをサプライヤー承認プロセスにおいて実施しています。全サプライヤーについては原則として取引開始時に、重要サプライヤーについては、2024年度から2年に1回実施しています。チェック項目の中には、人権・労働、安全衛生、その他人権に関わる項目が含まれます。また、CSR実地監査を、お客様への納入製品に関わる重要度、依存度などを勘案して、お取引先様を選定して実施しています。

2024年度もグループ各社にて資材サプライヤーに対するCSRセルフチェックを実施した結果、取引開始以降に確認済のCSR適合サプライヤー比率は100%となり、目標を達成しました。

資材サプライヤー以外の取引先に対する取り組み

委託加工先に対するCSRセルフチェックおよび監査

委託加工会社については、資材サプライヤーと同様にRBAのチェック項目をもとにしたCSRセルフチェックを実施しています。2024年度から2025年度の2年間で全ての委託加工会社への評価を目標とし、初年度の2024年は32%に対して実施しました。

TDKへの依存度の高い製造委託加工先については、RBA基準に基づいたCSR監査を実施しています。2024年度は、日本で3社、海外1社へ実施しました。

人材派遣・斡旋会社に対するCSRセルフチェック

人材派遣・斡旋会社については、人権や採用に関するリスクが高いと考えられているアジアの高リスク国において、派遣会社における不適切な対応が課題であると認識しています。そのため日本を除くアジアの製造拠点で利用している派遣会社を対象に、毎年CSRセルフチェックを実施しています。人権・倫理に関わるマネジメントシステムの確認を目的に、「強制労働の禁止、児童労働の防止、人道的処遇や差別の排除、正当な賃金、労働時間」「贈収賄や倫理違反の防止」「情報漏洩防止やリスク回避」等に特化した設問となっており、2024年度は、対象となる全60社(100%)の派遣会社に対して実施しました。なお、派遣会社調査で一定レベルに結果が到達しなかった会社に対しては、派遣会社を利用している各拠点にて改善活動を行っています。

Supplier Sustainability Summit(SSS)開催

TDK初のサプライヤー向けサステナビリティイベントを開催しました。SSSは、サプライヤーに対し、TDKのサステナビリティ、サプライチェーンのレジリエンス、情報セキュリティ、CSRに関する目標と要件を説明し、サプライヤーに共に取り組んでもらうことを呼びかける場として設けられました。全世界へ同時配信するオンライン形式で実施され、TDKの主要なグローバルサプライヤー約140社(22か国から182名)が参加しました。