#33サイエンスでクッキング

~おいしい化学変化のお話~

君たちの身の回りには、科学的な現象であふれている。

なにげなく見ている景色や「こんなの当たり前でしょ」って思うような現象だって、

実は科学が大きく関わっていることがあるんだ。

今回は、そんな中から「キッチン」に注目してみよう。

毎日料理を作ったりお皿を洗ったりするその場所では、日々色んな実験がくり広げられているかも…?

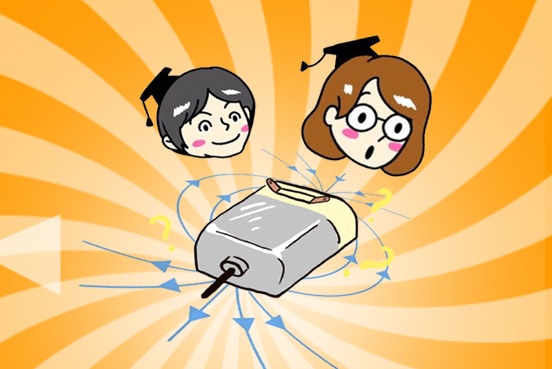

ほら、てれみんの家ではママが今日も何か作っているような…。

登場人物

-

料理は科学? 化学反応をつかった料理をご紹介!

パパが出張中のため、毎度おなじみ博士と助手に手紙を書いたてれみんとかなみん。

無事に二人に届くかな…?

-

こんにちは!てれみんファミリーの友達の「はかせ」です! 好きなことは実験です!

こんにちは!てれみんファミリーの友達の「はかせ」です! 好きなことは実験です! -

と、その助手です!

と、その助手です! -

さあて、今日はどんな実験をしようか!

さあて、今日はどんな実験をしようか! -

でも博士、こうも毎日暑いと実験をやる気も失せてきませんか?

でも博士、こうも毎日暑いと実験をやる気も失せてきませんか?

-

あれ? 博士、てれみんさんちのてれ公が、何やら手紙を加えていますよ。 なになに・・・?

あれ? 博士、てれみんさんちのてれ公が、何やら手紙を加えていますよ。 なになに・・・?

-

『料理を作るとき、予想外のものができちゃうのはどうして?』

-

それは…単にママの料理の腕が…もごもご。

それは…単にママの料理の腕が…もごもご。 -

いやいや、それはママが立派な科学の研究をしている証拠かもしれないぞ。 なぜなら、料理には立派に「科学」が関わっているからね! せっかくだから、科学の力をつかった「おもしろ美味しい料理」を作りながら 化学反応について紹介していこう!

いやいや、それはママが立派な科学の研究をしている証拠かもしれないぞ。 なぜなら、料理には立派に「科学」が関わっているからね! せっかくだから、科学の力をつかった「おもしろ美味しい料理」を作りながら 化学反応について紹介していこう! -

よーし、食べるぞー!

よーし、食べるぞー!

-

いつも通り、実験をする気満々の博士。

そんな都合の良い料理ができるのか、心配になりながらも食べる気は十分にある助手。

さて、この二人がこれからどんな実験…いや、料理を紹介してくれるのか・・・?次々色が変わる? びっくりカラフルやきそば

-

まずはメイン料理だな。 そうだなぁ、色が変わってしまう焼きそばを作ろう!

まずはメイン料理だな。 そうだなぁ、色が変わってしまう焼きそばを作ろう! -

色が変わる焼きそばですか~? そんなの作れるのかなぁ・・・というか、美味しい料理が食べたいんですけどぉ。

色が変わる焼きそばですか~? そんなの作れるのかなぁ・・・というか、美味しい料理が食べたいんですけどぉ。 -

まあまあ、まずはやってみよう!

まあまあ、まずはやってみよう!

-

【動画①】 びっくりカラフル焼きそばをつくろう

-

ふぅ。食べた食べた~。 でも、本当にこんな不思議な焼きそばが作れちゃうだなんて、驚きですね。

ふぅ。食べた食べた~。 でも、本当にこんな不思議な焼きそばが作れちゃうだなんて、驚きですね。 -

ふはははは。 そうでしょう、そうでしょう。 忘れないうちに、レシピをおさらいしておこう。

ふはははは。 そうでしょう、そうでしょう。 忘れないうちに、レシピをおさらいしておこう。

【レシピ】(1人前)

・焼きそば用中華めん (「かんすい」が入っているもの) 1玉

・紫キャベツ 100g (4分の1玉程度)

・水 100ccていど (中華めんで使用する水の量に順ずる)

・レモン汁 適量(てきりょう)

・ウスターソース 適量

-

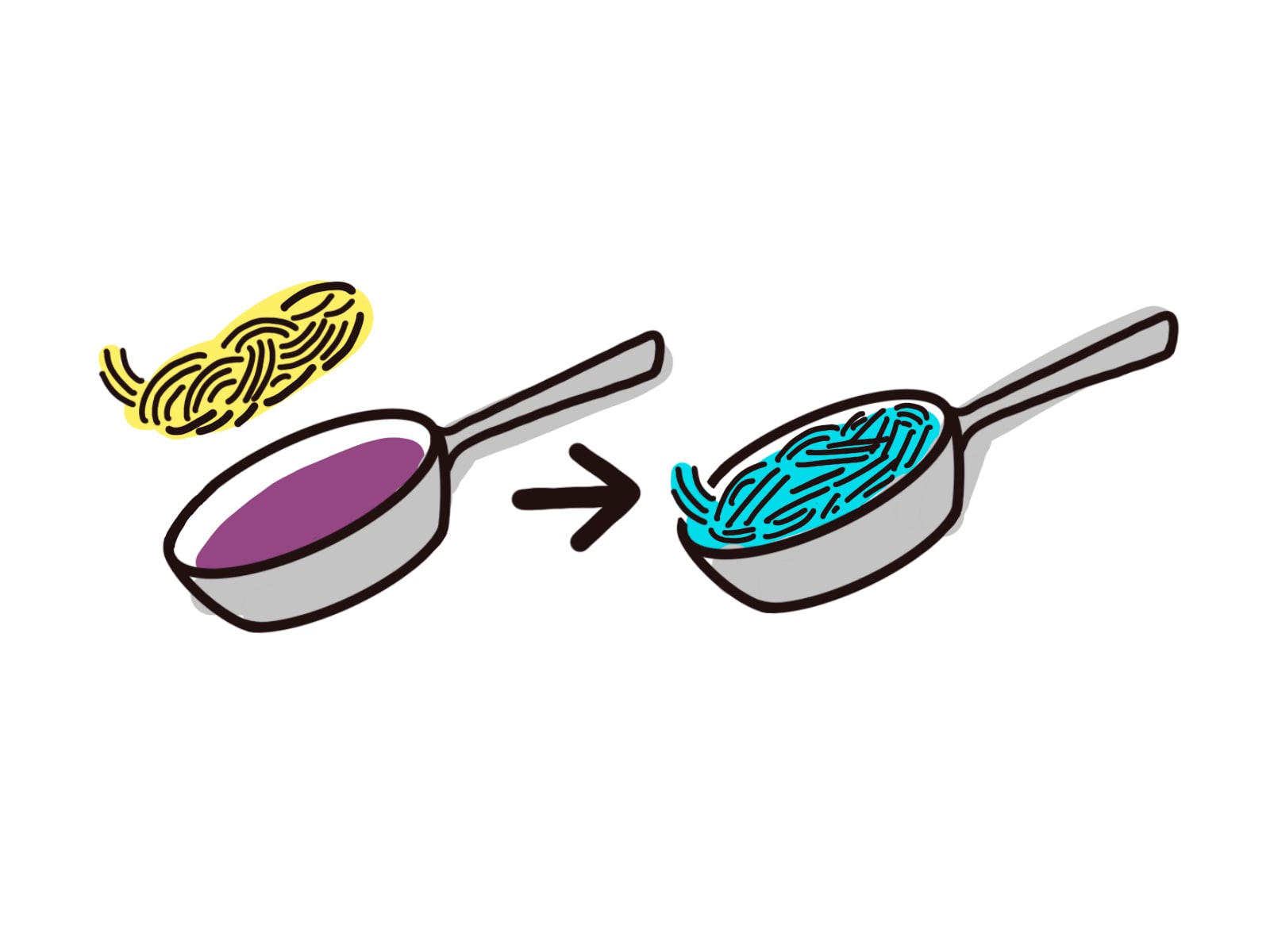

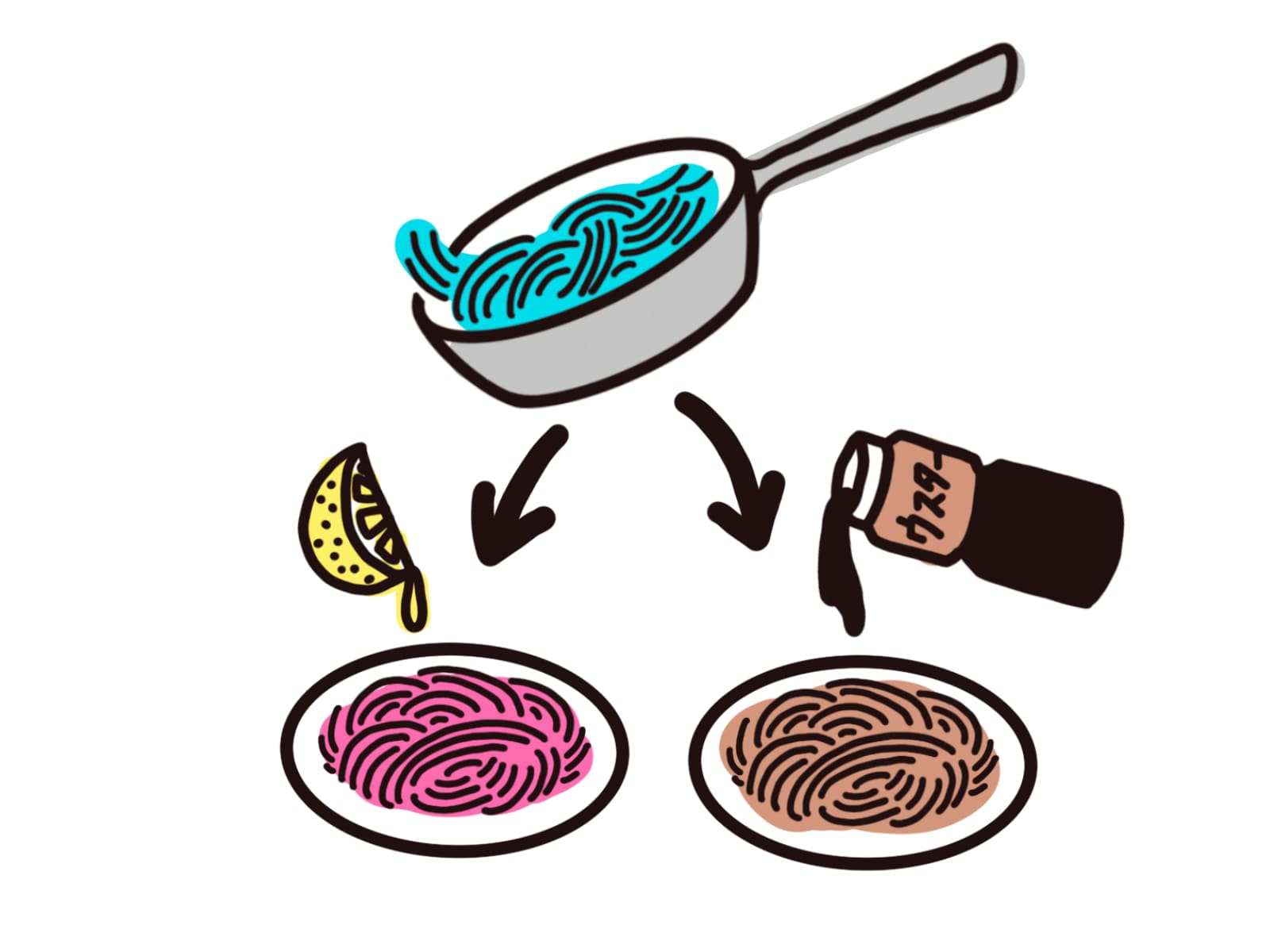

どうして焼きそばの色は変わったの?

これは「酸とアルカリ」の化学反応を使ったカラフルな料理。

かんすいが入った中華めんは、アルカリ性。紫キャベツには「アントシアニン」というポリフェノールの仲間の成分が入っていて、

これがアルカリ性に反応すると青っぽくなる。

はじめの焼きそばが青緑色になったのは、

このアントシアニンが反応したからなんだ。 -

レモン汁を加えると赤くなった。

レモン汁は強い酸性(さんせい)。アントシアニンが溶けた紫色の液を吸った中華めんに

レモン汁をかけると赤やピンク色になる。

ちなみにウスターソースは弱い酸性。

なので中華めんのアルカリ性の性質が弱まって、

もとの茶色になったよ。 -

他のものでも色が変わる・・・?

他にも、焼きそばのめんを使ったちょっと不思議な料理をご紹介(しょうかい)。

使うのは、カレー粉やターメリックというスパイス。

カレー粉やターメリックを焼きそばに加えると、

それらの酸性がアルカリ性のめんと反応してピンクっぽい色になる。

さらにそこにウスターソースを加えると、元の中華めんの色に戻る。

そうすると「見た目はふつうの中華めんだけど、食べるとソース味」といった

なんとも謎の焼きそばが完成する。 -

酸とアルカリの実験は他にも!

紫キャベツの煮汁(にじる)を使った「酸とアルカリ」の実験は、とても有名。

実は紫キャベツじゃなくても

お菓子作りの時に使う紫いもパウダーを使ったり

サツマイモの皮をメラミンスポンジでけずったりして

作った紫色の液でも、同じように実験をすることができる。ブラックライトで光る!? なぞの蛍光ゼリー

メインは食べて、じゃあ、お次は・・・?

-

お腹がいっぱいになったら、 なんだか甘いものも食べたくなってきちゃいました~。

お腹がいっぱいになったら、 なんだか甘いものも食べたくなってきちゃいました~。 -

そ、それは別腹というやつかな? じゃあ、次はデザートだ!

そ、それは別腹というやつかな? じゃあ、次はデザートだ! -

まってましたー!

まってましたー!

-

【動画②】 茶色い瓶の栄養ドリンクを使って、蛍光ゼリーづくり

-

あ~、おいしかった! デザートが光るだなんて、なんとも不思議でしたね~。

あ~、おいしかった! デザートが光るだなんて、なんとも不思議でしたね~。 -

君は食べてばっかりだなぁ…。さて、ここでレシピをおさらいしよう。

君は食べてばっかりだなぁ…。さて、ここでレシピをおさらいしよう。

-

【レシピ】(1人前)

・茶色いビンの栄養ドリンク 100ml

・粉ゼラチン 5g

・ブラックライト (紫外線ライト)

※ブラックライトは100円ショップでも手に入るよ。 -

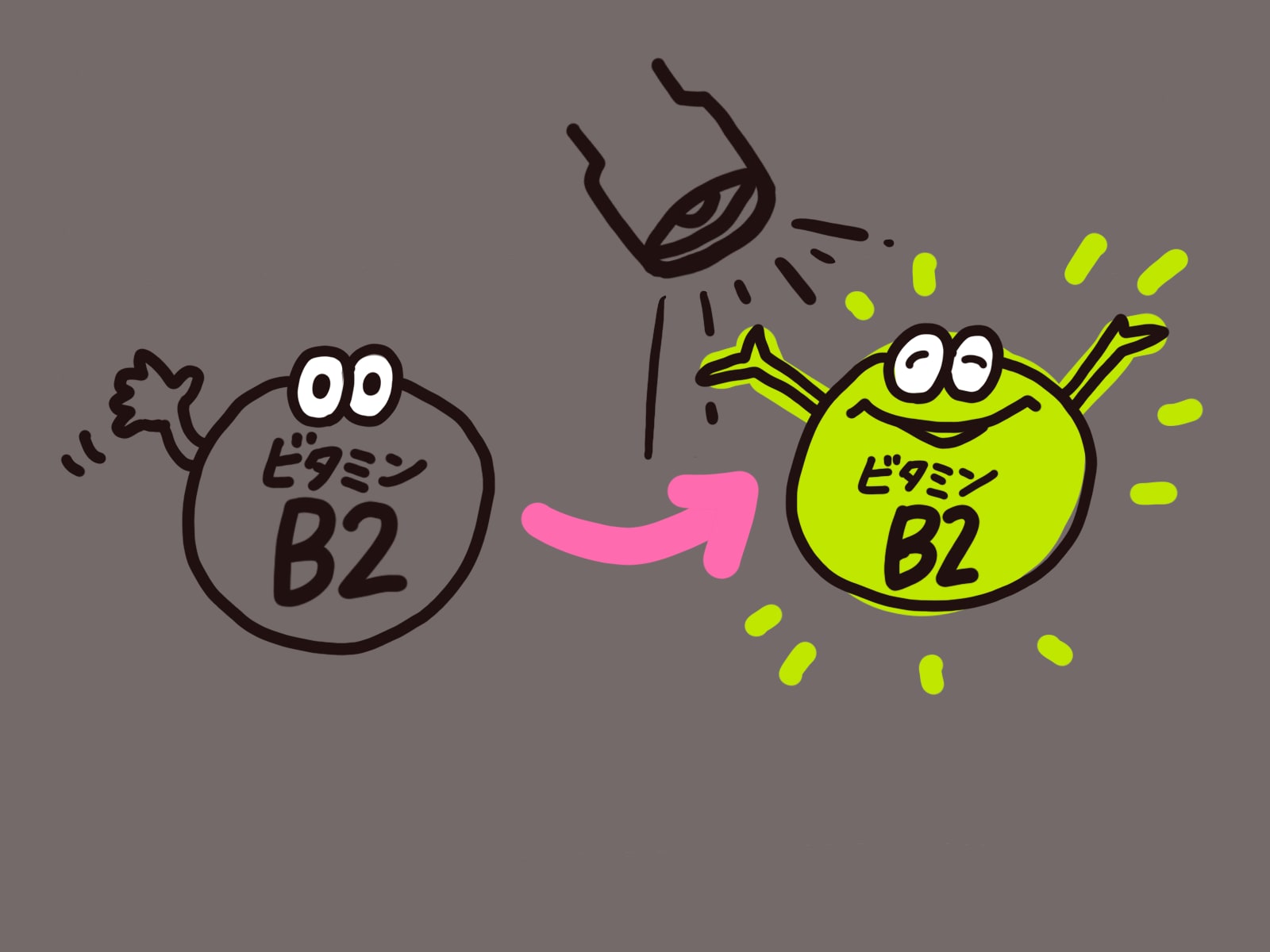

どうして暗闇(くらやみ)で光ったの?

栄養ドリンクに含まれるビタミンB2は、

紫外線を吸収して緑色の蛍光(けいこう)を放つ「蛍光分子」。

今回はその栄養ドリンクを使ってゼリーを作り、

そこにブラックライトをあてたことで緑色に光ったということ。 -

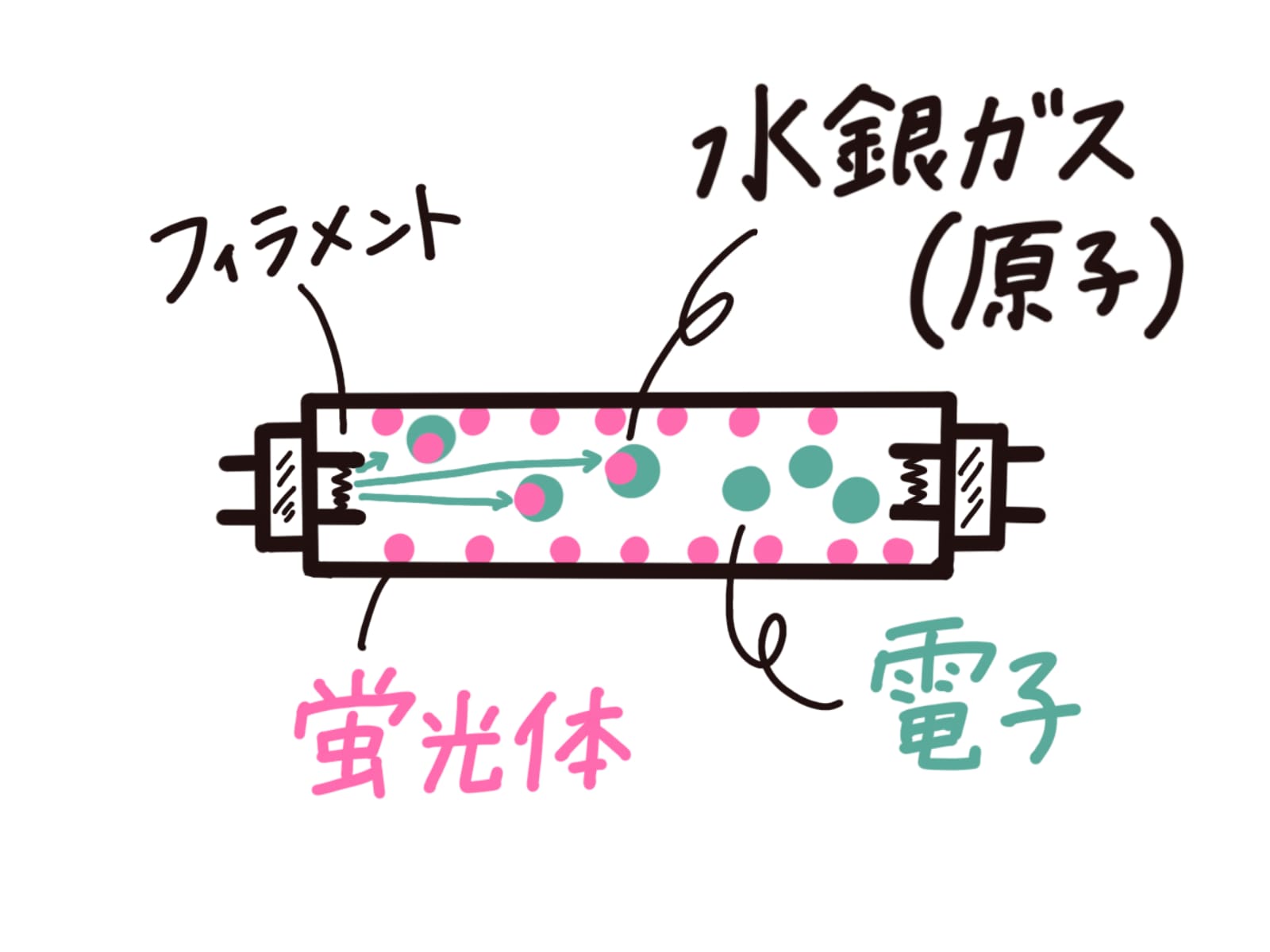

身近な蛍光「蛍光灯(けいこうとう)」の仕組み

「蛍光」といえば、「蛍光灯」。

でも、その光の仕組みは実はあまり知られていない。

蛍光灯の主な中身は、

ガスが入ったガラス管(かん)と、両はしの

電極(=フィラメント)。 ガラス管内のガスに電極から放たれた電子がぶつかって紫外線を発生させる。

蛍光灯の内側にぬられた蛍光物質が、その紫外線に反応して光を放っていたんだ。

蛍光灯は電球などとちがって、光そのものが光っているのではなく

紫外線に反応した蛍光物質が光っているんだ。 -

-

へ~! 蛍光灯は光そのものが光っていたわけではないだなんて、不思議ですね。

へ~! 蛍光灯は光そのものが光っていたわけではないだなんて、不思議ですね。 -

うむ。 実はこのような「蛍光」に関係するものは、 他にも身近なところに隠(かく)れているんだ。

うむ。 実はこのような「蛍光」に関係するものは、 他にも身近なところに隠(かく)れているんだ。

-

まだまだある、身近な「蛍光」

① 衣服を白く見せる「蛍光増白剤(けいこうぞうはくざい)」

これは、白く見せるために紫外線を吸収して青白く光る効果がある。

その効果を利用して、黄ばみを目立たせないようにしているんだ。② 紫外線で光る「北海道石(ほっかいどうせき)」

なんと2023年に北海道で新しい鉱物が発見されたんだ。

それが「北海道石」。

紫外線を当てると光るといった特徴がある。③ カビがはえそうなミカン

いくつかのミカンに紫外線ライトで光をあてると、

カビがはえそうなミカンはうっすら光る。

なんとも不思議な現象だね。

(※気になった人は、自分で買ったミカンで試してみよう!)今回はママの料理の失敗から、科学変化を使ったおもしろくて美味しい料理を知ることができた。

よく考えてみれば、キッチンには水もあって火もある。

冷蔵庫で冷やすことも、凍らすこともできる、絶好(ぜっこう)の実験場。

毎日の料理の中にも、かくれた化学変化がたくさんあるのかもしれない。

-

あら、じゃあ私は、毎日実験を行っている科学者ということ? さっそくさっきの料理にレモン汁をかけてみようかしら?

あら、じゃあ私は、毎日実験を行っている科学者ということ? さっそくさっきの料理にレモン汁をかけてみようかしら? -

ママ、それはちょっと…先にどうなるか仮説(かせつ)を立ててみましょう…。

ママ、それはちょっと…先にどうなるか仮説(かせつ)を立ててみましょう…。 -

ママの料理は失敗も多いけど、いつか偉大(いだい)な発見をするかもしれないね。

ママの料理は失敗も多いけど、いつか偉大(いだい)な発見をするかもしれないね。

-

※ママが冷蔵庫の中身で作った「斬新(ざんしん)なカレー」も、

みんなで試行錯誤(しこうさくご)した結果、美味しく食べられましたとさ。

考えてみよう

おまけのデザートドリンク

-

本編(ほんぺん)では、化学変化を使ったメイン料理とデザート作ったね。

このコーナーでは、お家でもっと簡単(かんたん)にできるデザートドリンクをご紹介!

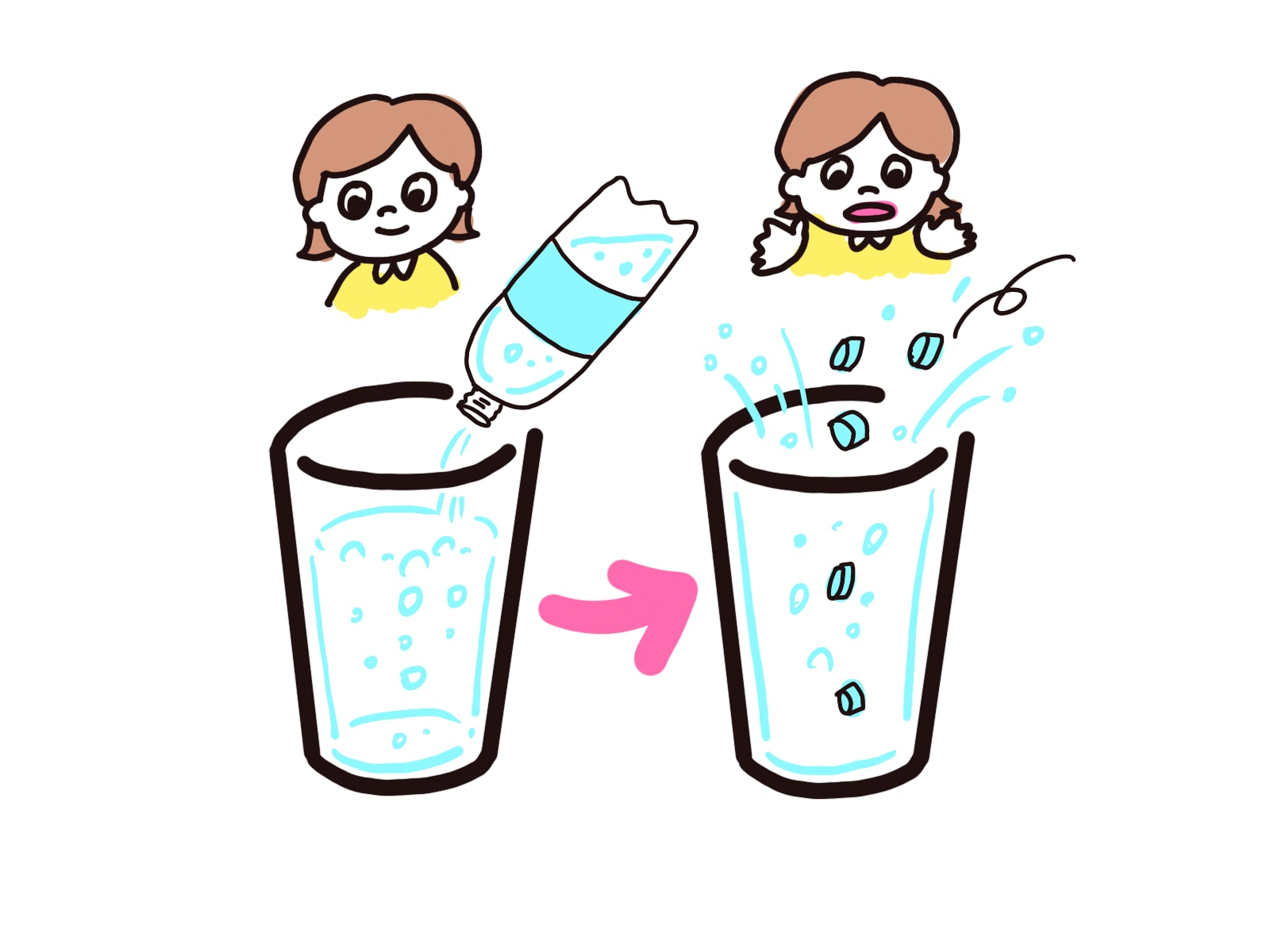

もちろん、化学反応も使ったドリンク。「ラムネでシュワシュワ、デザートドリンク」

【レシピ】(1人前)

・好きなサイダー (炭酸がしっかり入ったものがおすすめ) 好きな量

・ラムネ菓子 好きな量

・あれば、もり付け用にフルーツやミントなど。【作り方】

① グラスに好きなサイダーを注ぐ

② サイダーの入ったグラスにラムネを入れるサイダーはどうなった?

↓

シュワシュワ音とたてて、泡が発生した!③ 最後に、あればフルーツやミントを飾(かざ)って完成

見た目も楽しいこのドリンク、いったいどんな仕組みになっていたのか?

サイダー(炭酸水)の中には二酸化炭素が溶けている。

そこに、ラムネを入れるとシュワシュワ音を立てて、あるガスが発生していた。

それのガスとは、二酸化炭素。実は3つの理由があって、サイダーの中の二酸化炭素がシュワシュワ出ていたんだ。

-

理由その1 「ラムネが入ってきたショック!」?

そもそも、サイダーには二酸化炭素という炭酸ガスが、

ギリギリの状態でバランスを保って溶けている。

だから、ちょっとした衝撃(しょうげき)や刺激(しげき)で、

溶けていた二酸化炭素が泡になって出てきてしまう。

サイダーが入ったペットボトルを振ったり指ではじいたりしたときに泡立つのも同じ理由なんだ。

そんなギリギリの状態だから、ラムネの粒がサイダーに入ったことがきっかけで

シュワシュワ泡立っていたんだ。理由その2 「ラムネの成分」

ラムネの主な成分は、重曹(じゅうそう)。

別名、炭酸水素ナトリウムという。

この成分は、酸性のものと反応すると二酸化炭素を発生させる。

サイダーである「炭酸水」は、弱いけれど酸性の水。

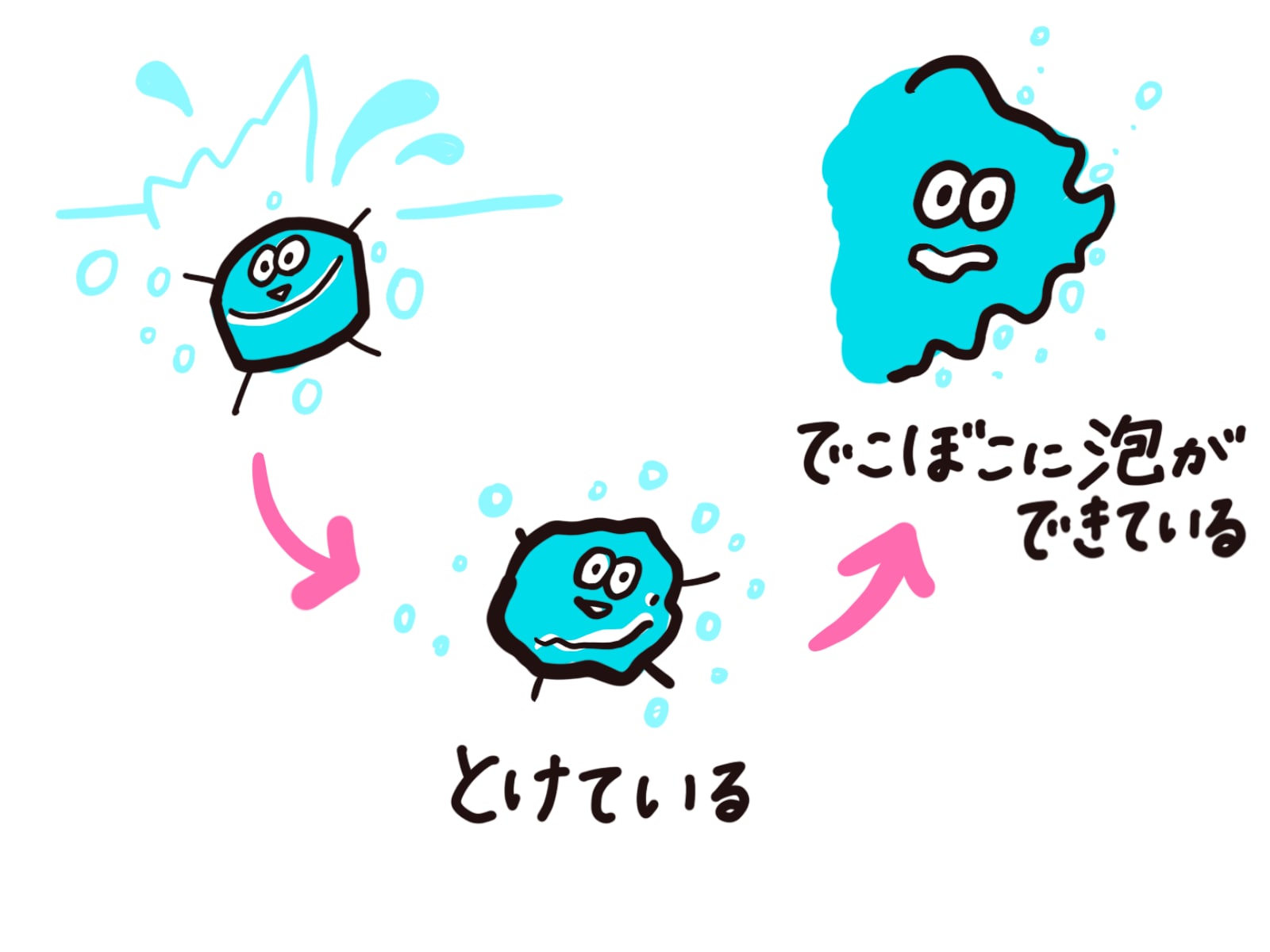

だから、ラムネの成分と反応して二酸化炭素が発生していたんだ。理由その③ 「ラムネの表面の形」

最後の理由はラムネの表面のざらざらした形。

ラムネってよくみると表面がざらざらしている。

実は、目に見えないくらいの小さなでこぼこがあるんだ。

そのでこぼこが小さな泡を生み出しやすくしているよ。そのため、飲むときには少し炭酸がぬけてしまう。

グラスではなく、口のすぼまったペットボトルで実験すると、さらに泡が激しくふき出すかも。 -

化学変化を使った料理やお菓子は、見た目も楽しく味わうことができる。

この夏、家族や親せきの集まりで、ひとつふるまってみてはいかが?