#28黒も200色ある…!?わけわけ科学実験

~クロマトグラフィーのお話~

白は白でも、実はいろんな種類の白がある…

というのは、どこかで聞いた話だけれど、実は「黒」にもさまざまな色がある!?

一体どういうことなのか、謎を解明すべく今回はあの2人が立ち上がります。

登場人物

-

黒いペンで書いたはずの文字が、水に濡れるとカラフルに!?

どうしてこんな不思議なことになったのか、

今回は出張中のパパの代わりに、実験好きなあの2人に聞いてみることにしました。

-

こんにちは!てれみんファミリーの友達の「はかせ」です! 好きなことは実験です!

こんにちは!てれみんファミリーの友達の「はかせ」です! 好きなことは実験です! -

と、その助手です!

と、その助手です! -

毎日こうも暑いとやる気がでないなぁ。 今日くらいは休んじゃう?

毎日こうも暑いとやる気がでないなぁ。 今日くらいは休んじゃう?

-

はかせ! てれ公がなんだか申し訳なさそうに、手紙を届けてくれましたよ。

はかせ! てれ公がなんだか申し訳なさそうに、手紙を届けてくれましたよ。 -

なになに? 「黒のインクが水に濡れるとカラフルに変わるのは、なんで?」だって!?

なになに? 「黒のインクが水に濡れるとカラフルに変わるのは、なんで?」だって!? -

何かのなぞなぞですか? 黒がカラフルになるだなんて…ありえませんよ~

何かのなぞなぞですか? 黒がカラフルになるだなんて…ありえませんよ~ -

いやいや、これは科学のにおいがプンプンするぞ! こうなったら、休んでなんていられない!! 早速実験だ~!

いやいや、これは科学のにおいがプンプンするぞ! こうなったら、休んでなんていられない!! 早速実験だ~! -

ちょっとはかせ~、ほんと実験となると気分がコロっと変わるんだから…。 でも、ちょっと楽しそう!私もお手伝いしますっ。

ちょっとはかせ~、ほんと実験となると気分がコロっと変わるんだから…。 でも、ちょっと楽しそう!私もお手伝いしますっ。

なぜカラフルな色になった?

なぜ、黒いペンで書いたはずの文字が水ににじむと、さまざまな色が現れたのか。

早速、はかせと助手で再現実験をしてみよう。

【動画①】 てれみんのお手紙を再現実験してみた

どうしてこうなったの?

これは、ペンの中に含まれた色の素(もと)と紙の相性によって起こる現象。

そもそも黒は、いろんな色のインクが混ざってできているんだ。

その色の素(もと)のうち、水と相性の良いものは水と一緒に遠くまで運ばれていく。

反対に紙と相性の良いものは、紙にくっついて、あまり運ばれずとどまる。

この差が原因で、混ざっているインクが分かれた。

このように、動き方の違いによって混ざっているものを分離させる方法を

クロマトグラフィーという。

(今回の手法は、紙を使っているので「ペーパークロマトグラフィー」と呼びます)

-

へぇ~。黒い色がこれだけいろいろな色からできているだなんて、驚きました。

へぇ~。黒い色がこれだけいろいろな色からできているだなんて、驚きました。 -

でしょ? 黒が黒じゃない色からできてるなんて、驚きだよねぇ。

でしょ? 黒が黒じゃない色からできてるなんて、驚きだよねぇ。 -

あれ?でも黒いペンって言っても、いろんな種類がありますよね。油性とか水性とか…。 違う黒ペンで試しても、同じように分かれるんでしょうか?

あれ?でも黒いペンって言っても、いろんな種類がありますよね。油性とか水性とか…。 違う黒ペンで試しても、同じように分かれるんでしょうか? -

おっ!おもしろいところに目をつけたね。 早速やってみよう!

おっ!おもしろいところに目をつけたね。 早速やってみよう!

【動画②】 他の黒いペンでもできる? 色々実験してみよう

水性ペンと油性ペン

水性ペンのインクは水に溶けやすいため、水を使った今回の実験に向いていた。

油性インクは油と相性が良いので、油やアルコールでやってみると結果が変わってくる。

-

つくっているメーカーによって、色の違いが出たのもおもしろかったですね。

つくっているメーカーによって、色の違いが出たのもおもしろかったですね。 -

最近の日本製のペンには、「水性ペンなのに、にじまない」という優れたペンもあるよ。 これはきっと、企業努力のたまものってやつなんだろうねぇ。

最近の日本製のペンには、「水性ペンなのに、にじまない」という優れたペンもあるよ。 これはきっと、企業努力のたまものってやつなんだろうねぇ。

科学実験の第一歩!?奥深いクロマトグラフィーの世界

クロマトグラフィーという実験方法は、

今から100年以上前にロシアの植物学者ミハイル・ツヴェットさんが始めた。

この方法を使うと、植物に含まれた色素を上手く分けることができた。

大きさや重さ、吸着力などなど、

はかりたい物質の持つ“違い”で差がつくように動かすことで

混ざっているものを分ける技法として、現代でも大活躍する実験手法だ。

今回の実験のように紙を使って分ける方法だけでなく、

ガスやイオンを使ったクロマトグラフィーもある。

-

最新のクロマトグラフィーは、なんだかすごい機械使ってやっていそうですね~。

最新のクロマトグラフィーは、なんだかすごい機械使ってやっていそうですね~。 -

でも、そもそも「分ける」ことがクロマトグラフィーの原点だからね。 そう難しく考えなくてもいいんじゃないかな。

でも、そもそも「分ける」ことがクロマトグラフィーの原点だからね。 そう難しく考えなくてもいいんじゃないかな。

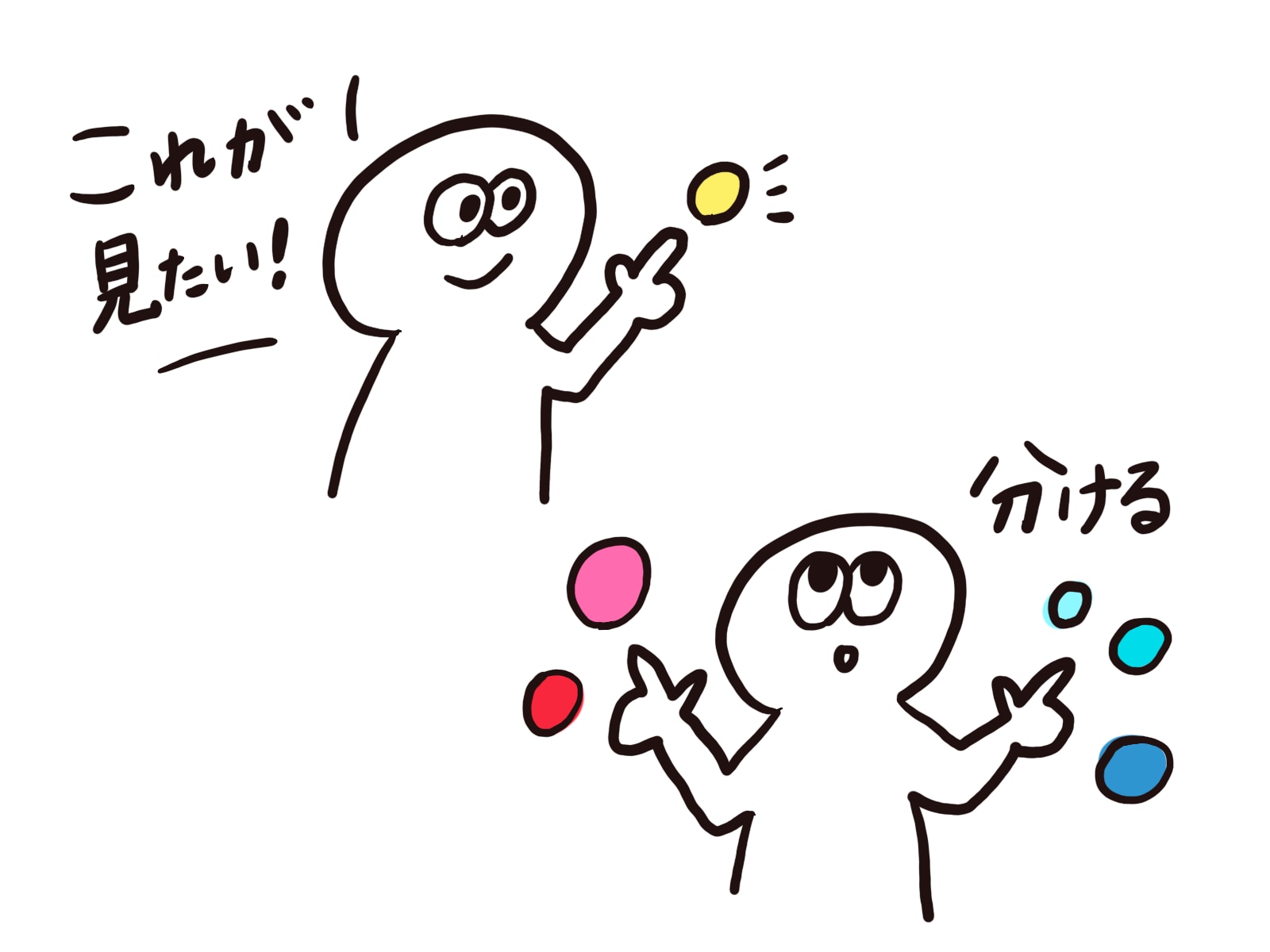

クロマトグラフィーで「分ける」ように、

自分たちの手を使って“人力(じんりき)クロマトグラフィー”って、できる?

【動画③】 実験の第一歩! さまざまなものを分けてみよう

-

ふぅ~。色んな視点で分けると、見えてくるものが違って楽しかったですね。

ふぅ~。色んな視点で分けると、見えてくるものが違って楽しかったですね。 -

そうそう、「分ける」ためには「何に注目するか」が大切なんだね。

そうそう、「分ける」ためには「何に注目するか」が大切なんだね。

クロマトグラフィーを通じて知る、“実験”の大事な第一歩!

それは「何と何を比べるか」。

まずは「どんな違い(どんな共通点)に注目するか」を決めることからスタートだ。

そして、注目したものを比べるためには、どう分けるかが重要になる。

分類・比較は実験の初歩であり、どんな最先端の実験でも変わることのない方法なんだ。

大切なことは「何をみたいか」

そのために「何に注目して分けるか」

-

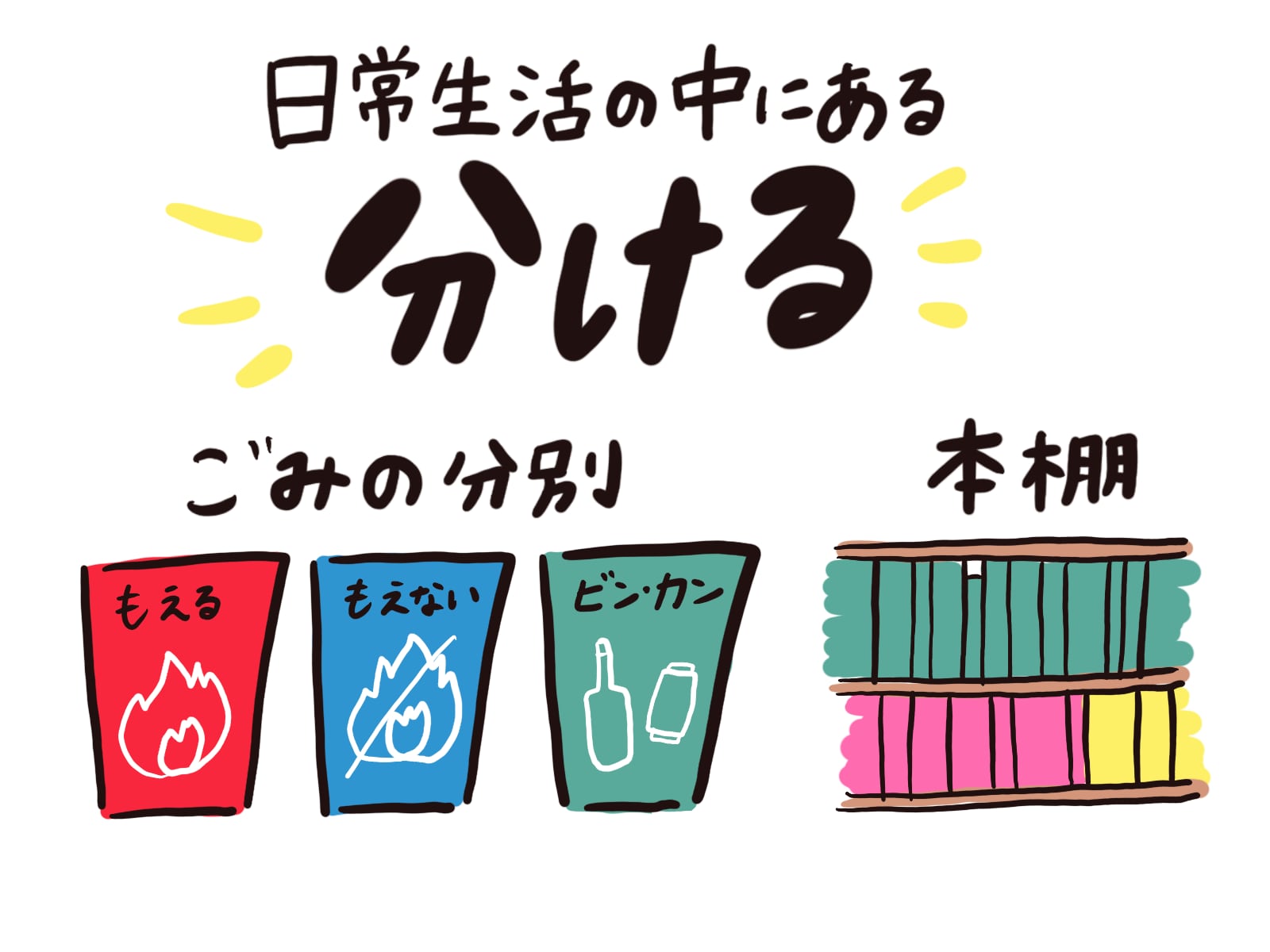

日常にも、実は“分ける”が大活躍している!

私たちは知らず知らずのうちに生活の中で「分けて」いる。

例えば…

リサイクルのためのごみの分別(燃える・プラスチック・ビンや缶など)や、

探しやすいように本棚を著者ごとに並べている…など。 -

ゴミの分別は、処理のしやすさを目指して、材料の特徴で分ける。

本棚は、本の見つけやすさを目指して、タイトルや作者名で分ける。

-

私も、甘いお菓子としょっぱいお菓子をきちんと分けて、交互に食べています!

私も、甘いお菓子としょっぱいお菓子をきちんと分けて、交互に食べています! -

それは、分けるどころかお腹の中で混ざってるよね……??

それは、分けるどころかお腹の中で混ざってるよね……??

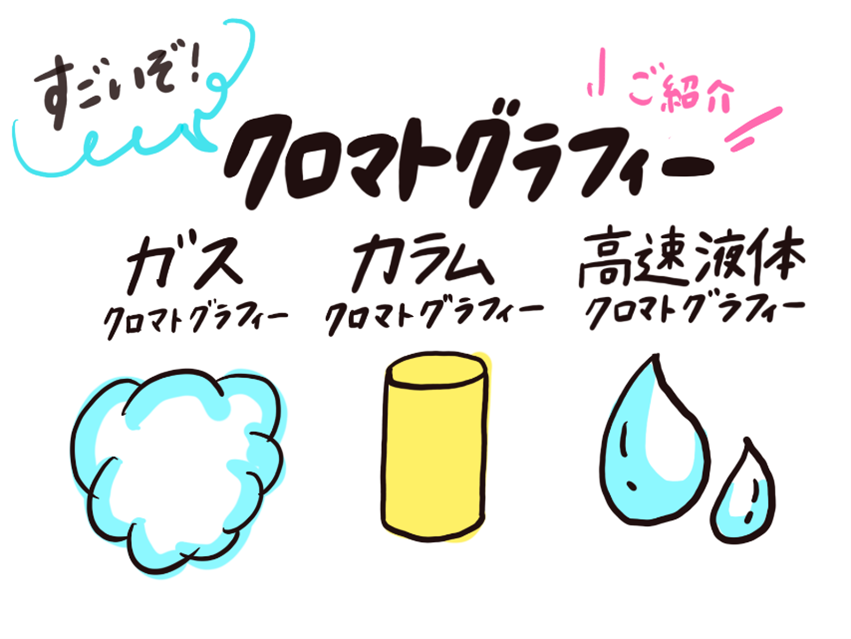

おまけ 〜すごいぞクロマトグラフィー!最近の科学研究~

-

分けるって、奥が深いですね。 最初は手品みたいだなぁと思ってましたけど、実は「クロマトグラフィー」って、 すごい技術じゃないですか!

分けるって、奥が深いですね。 最初は手品みたいだなぁと思ってましたけど、実は「クロマトグラフィー」って、 すごい技術じゃないですか! -

そうそう。最近の科学研究でも、いろんな種類のクロマトグラフィーが大活躍しているぞ。

そうそう。最近の科学研究でも、いろんな種類のクロマトグラフィーが大活躍しているぞ。

ここからは現在の科学の研究で使われているクロマトグラフィーをご紹介!

ガスクロマトグラフィー

気化しやすいものを利用し、含まれる成分を分ける方法。

香水などを作る際には、においの成分調べ、分離させるために用いられる。

カラムクロマトグラフィー

筒(つつ)状の機械を使って行い、薬剤との親和性や分子の大きさなどによって分ける方法。

野菜や果物にどれくらい農薬が残っているかなどを調べる時に使われる。

高速液体クロマトグラフィー

カラムクロマトグラフィーの仲間で高い圧力を加えた水を使用する。

希少糖(プシコース、タガトースなど)の分析や食用油(こめ油、ココナツオイルなど)の分離などに 使われている。

-

みたいものや比べたいものによって、

様々なクロマトグラフィーが今も使われているんだ。

考えてみよう

外で楽しめる“人力クロマトグラフィー”?

この夏、山や海に出かける人もいるのでは?

そんなときの、外で楽しめる“人力クロマトグラフィー“的な実験をいくつかご紹介!

【海】

砂浜に流れ着いた貝や海藻を「波で流されやすいかどうか」「水に沈みやすいかどうか」で分けてみよう。

柄や形、大きさや重さとどんな関係があるだろう?

【山】

植物の葉に注目してみよう!

「落ちる速さの違い」「風に飛ばされやすいかどうか」を比べて分けてみると……、

大きさや葉脈の様子、形、さわり心地とどんな関係があるかな?

【川】

河原に転がる石に注目してみよう!

「水の中で転がりやすいかどうか」「水の外で動かしやすいかどうか」で分けてみると……、

大きさや重さ、模様、形などと何か関係は見つかるかな?

-

もちろん他にも、おもしろい分け方が見つかるかもしれない。

外に出ると、雲も草も木も石も、道路を走る自動車だって…みんないろいろ混ざっている。

何かに注目して“分けて”みると、おもしろい発見につながるかも!