#19近くて遠い?秋の夜長に眺める月

~月のお話~

涼しくて過ごしやすい秋、夜には月でも眺めながら、ゆったりとした時間を味わいたいものですね。

でも、そもそも月の模様って何?月ってどうやってできたの?

その実態は、あんまり知られていないかも…!

今回は、そんな「近くて遠い」存在の月のお話です。

謎多き月の世界に、レッツ・ゴー!

登場人物

-

うさぎさんからもらった月見団子、おいしいね~。もぐもぐ。

うさぎさんからもらった月見団子、おいしいね~。もぐもぐ。 -

おや、2人ともなんだか楽しそうだね。

おや、2人ともなんだか楽しそうだね。 -

パパ! 良かったら、パパもお団子どうぞ。

パパ! 良かったら、パパもお団子どうぞ。 -

実は、かなみんと月の模様の話になって…さっきまで月にいたんだ! う~ん、不思議なところだったなぁ。

実は、かなみんと月の模様の話になって…さっきまで月にいたんだ! う~ん、不思議なところだったなぁ。 -

なるほど。 月の模様は、実は国によって言われ方が違うんだよ。 ようし、今回は月の模様ができたわけにも迫ってみよう!

なるほど。 月の模様は、実は国によって言われ方が違うんだよ。 ようし、今回は月の模様ができたわけにも迫ってみよう!

-

ウサギ?それともカニ? 月の模様はどうやってできたの?

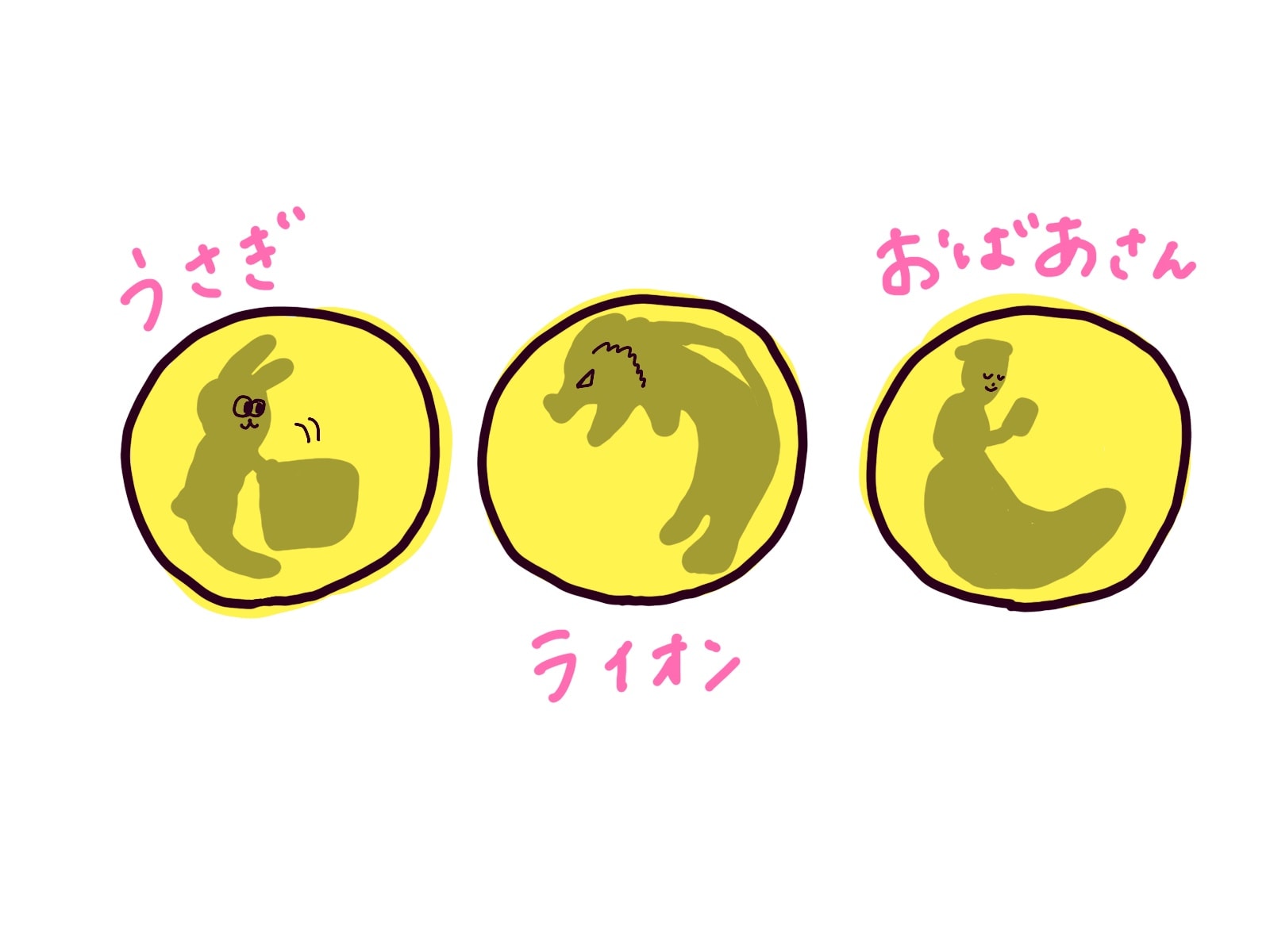

みんなは、月の模様って何のように見える?

模様の見え方って、実は世界各国で言われ方が違うんだ。

「ウサギ」と言っているのは、実は日本とアジアの一部だけ。

その他には、カニやライオン、ロッキングチェアーのおばあさんなども言われているよ。

そういえば、そもそも月の模様ってどうやってできたのだろう?

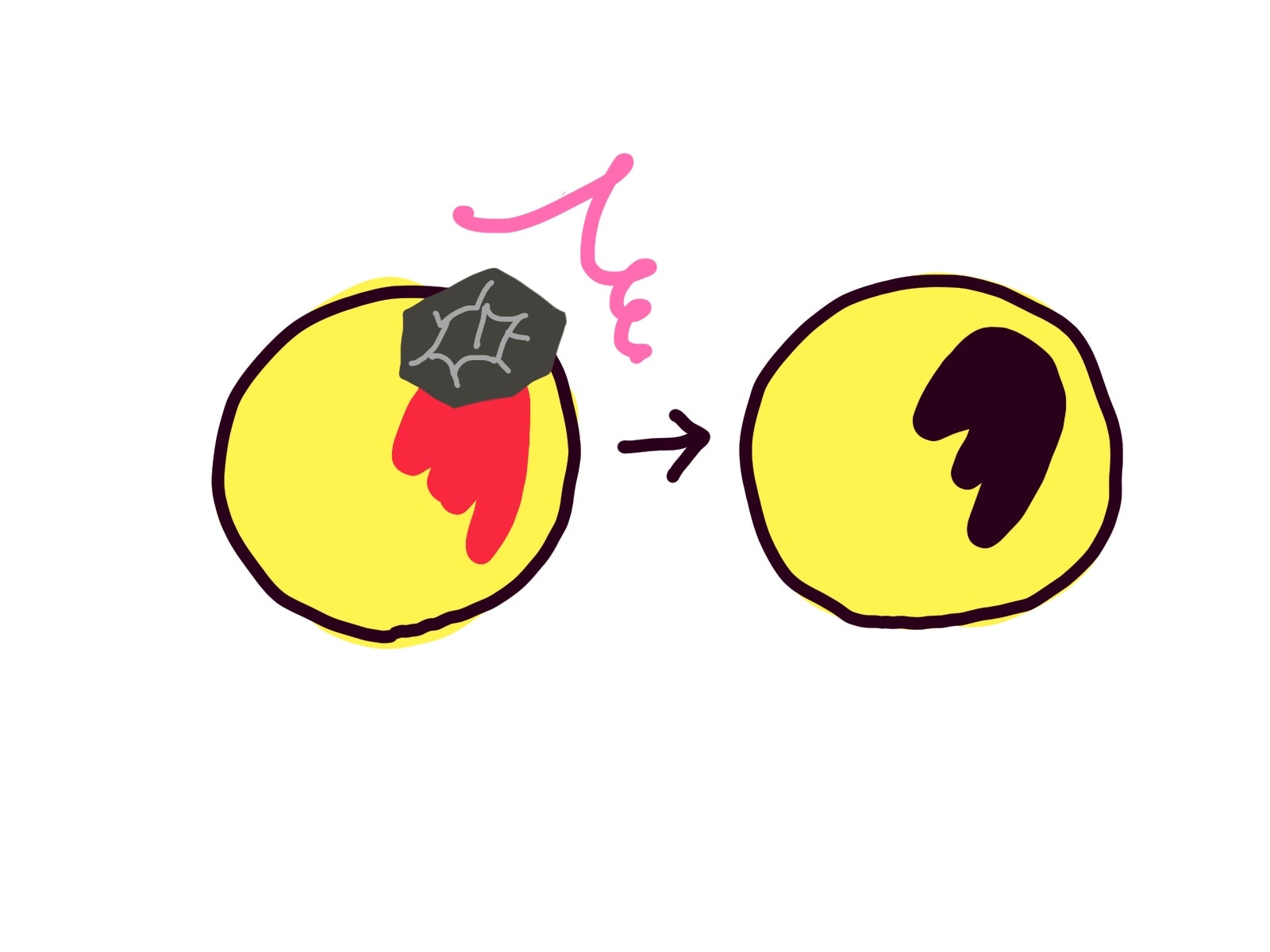

月には大昔、大きな隕石などがたくさん衝突した時代がある。

時には、大きな衝突で月の中身が染み出ることがあったようなんだ。

衝突で月の中身が染み出た部分が黒くなり、かさぶたのように固まることで、

遠くから見ると黒い模様のようになったんだよ。

-

半熟卵の中身が染み出るようなイメージだね。

半熟卵の中身が染み出るようなイメージだね。

-

さまざまな模様に見える月だけれど、

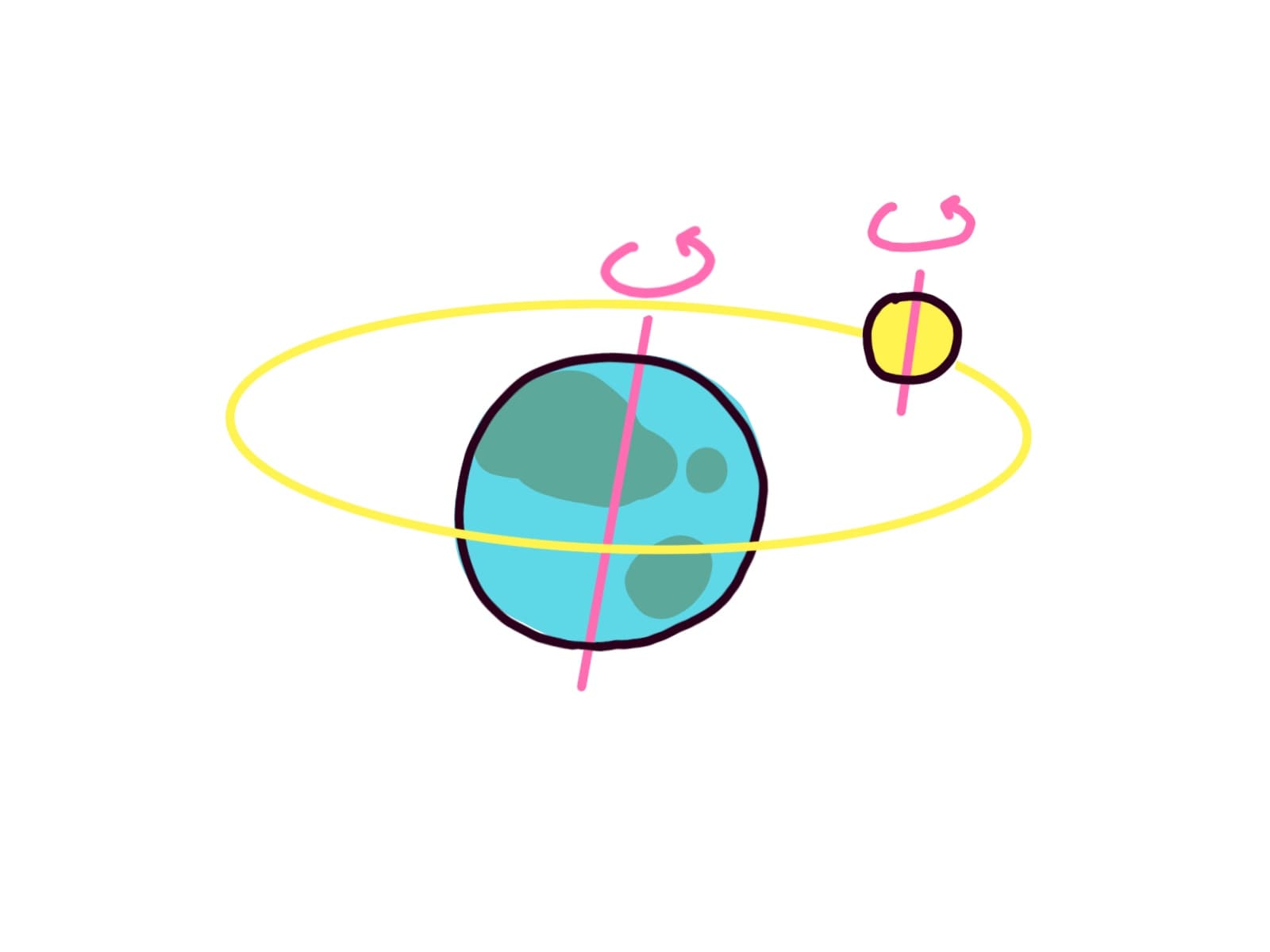

その模様はどうしてずっと同じように見えるのだろう?その理由は、月がとってもゆっくりと自転しているから。

地球の周りを一周している間に、月自身もゆっくり1回転する。

すると、いつも同じ面を向けているように見えるんだ。

-

月面にいると、太陽がゆっくり動くということになる。 もし月に住んだら昼が15日、夜が15日続くことになるよ。

月面にいると、太陽がゆっくり動くということになる。 もし月に住んだら昼が15日、夜が15日続くことになるよ。 -

えー!昼はともかく、夜が15日も続くのは嫌だなぁ。 外で遊べないよ~

えー!昼はともかく、夜が15日も続くのは嫌だなぁ。 外で遊べないよ~

-

まぼろしの13月! 月と私たちの生活

その昔、日本では月の満ち欠けをベースにした暦を使っていた。

これを太陰暦という。でも月で1年を計ろうとすると、困ったことになった。

月は29~30日で一周するので、そのうちちょっとずつ季節と暦がずれる。

しばらくすれば 「今年は1年が13ヶ月です!」となる年がでてくるんだ。

そこで、何年かに1度うるう年ならぬ「うるう月」を入れることで調整してきた。

-

ときどき13月があるだなんて…なんだかややこしいなぁ。

ときどき13月があるだなんて…なんだかややこしいなぁ。 -

そうだね。だから、当時の人は別の暦を見つけたんだ。

そうだね。だから、当時の人は別の暦を見つけたんだ。

-

そんな中、登場したのが「太陽暦」!

これは、月ではなく太陽の動きをベースにして作られた暦のこと。

日本では明治時代に入ったころ、西洋で使われていた太陽暦にチェンジしたんだ。

-

これが今のカレンダーになっているんだね。

これが今のカレンダーになっているんだね。 -

うむ。 でも、今も「月」のリズムを使っていた名残があるんだよ。

うむ。 でも、今も「月」のリズムを使っていた名残があるんだよ。

-

今も残る、「月」のリズムにまつわる言葉とは・・・?

「一日(ついたち)」 は、元々 月の形が一周して始まる「月立ち(ついたち)」からきている。

「三日月(みかづき)」 は、暦の3日目の月の形。

「十五夜」の満月も、同じように月の動きに合わせた言い方なんだ。お月見どろぼう? 全国各地のお月見にまつわる風習

さて、関東では白いお団子をピラミッド型に積み上げた月見団子が有名だけれど、

全国各地にはさまざまな月見団子があるんだ。

関西では、白いお餅にあんこを巻いたものがメジャー!

名古屋では、しずく型で茶・白・ピンクと3色と、カラフルなものが有名なんだ。

沖縄は、お餅の周りに塩ゆでした小豆をつけた一風変わった月見団子。

そうそう、「お月見どろぼう」の風習は、聞いたことがあるかな?

これは和製ハロウィンのようなもの。

十五夜に飾られているお供え物を 子どもがとって食べても良いという風習なんだ。

-

「お月見どろぼう」だなんて、なんだか悪いことをしているみたい。

「お月見どろぼう」だなんて、なんだか悪いことをしているみたい。 -

そうじゃないんだ。 昔は「お月様に持っていかれた」と、縁起が良いとされていたんだよ。

そうじゃないんだ。 昔は「お月様に持っていかれた」と、縁起が良いとされていたんだよ。

-

「お月見どろぼう」が有名なのは、愛知や三重などの一部の地域。

地域によってその呼び方も様々で、

秋田県では「かたあしごめん」、長崎県では「まんだかな」と呼ばれているんだって。そばにいるのに、なんだか遠いよ… 実は、謎多き月の実態

月は私たちの身近な存在ながら、実は謎が多いんだ。

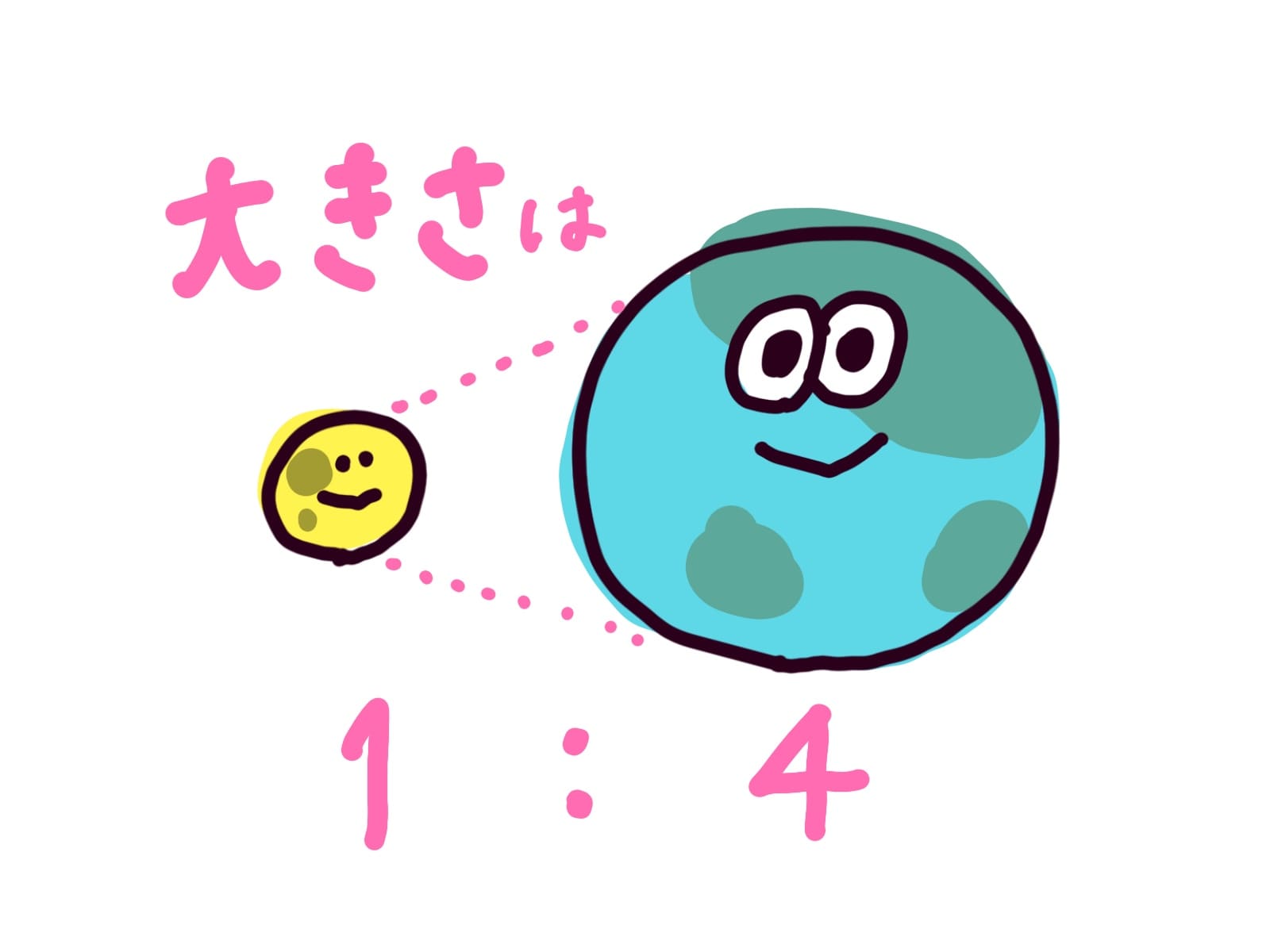

まずは、その大きさ。

月は地球の衛星であることは有名だけど、惑星に対してなんともサイズが大きい。

たとえば、火星の衛星は10㎞程度で市町村と同じくらいの大きさしかない。

地球の11倍もある木星の衛星でも、地球の月と同じくらいの大きさなんだ。それに対して、月は地球の4分の1ほどの大きさで、地球に対して比が大きいんだ。

では、月は一体どのようにできたのか?

これも、実は未だに解明されていない!地球の外から飛んで来たにしては大きいし、

地球ができたときの残りで出来たにしても、やはり大きい。

現在有力なのは、

地球に大きな別の星がぶつかって飛び散った部分が集まったという説。でも・・・その説、ほんとのところ どうなの???

この説が有力とされている理由はいくつかあって、

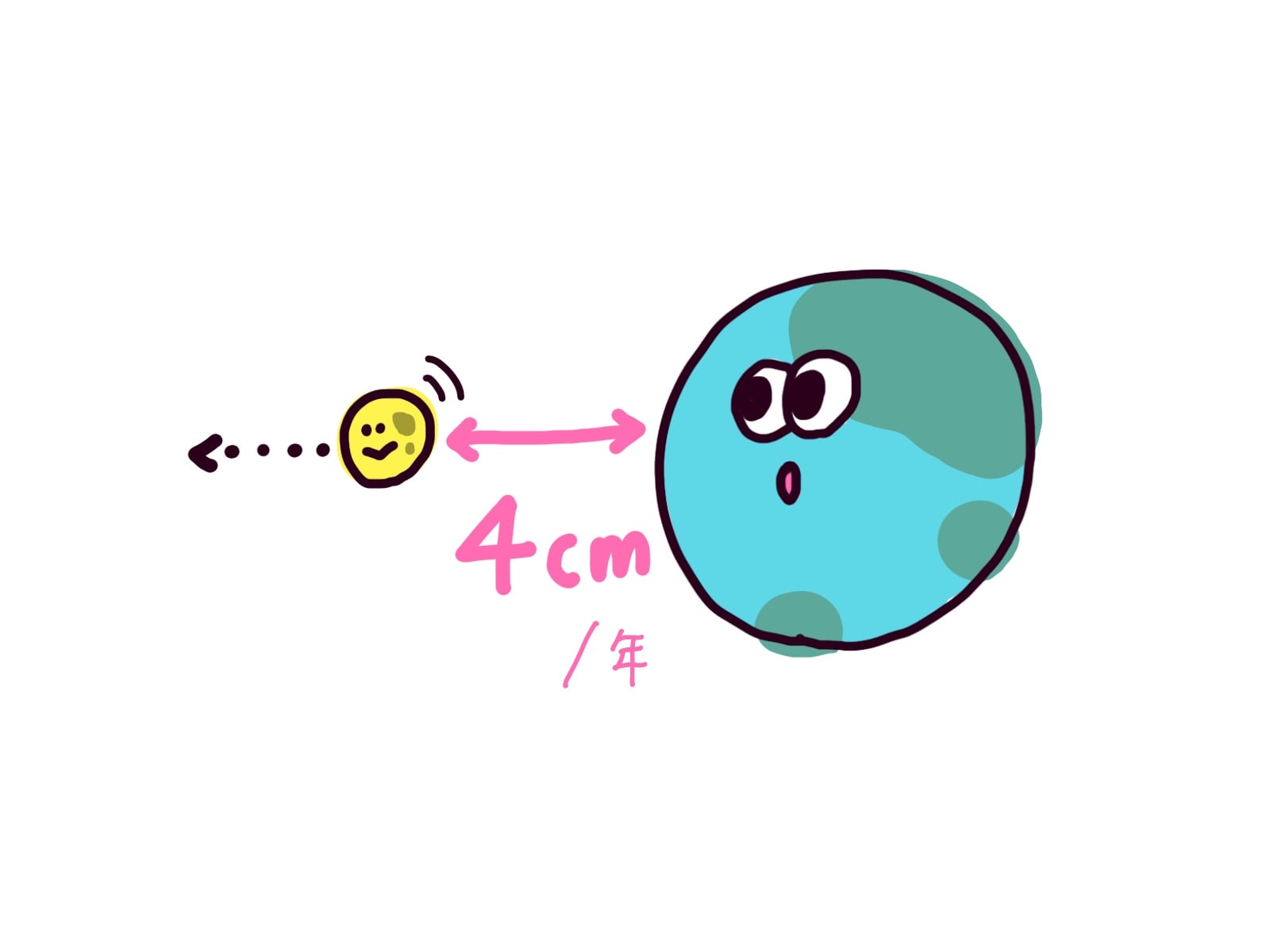

1つは、月が毎年4cmほど地球から離れているということなんだ。

つまり、「さかのぼれば、元は地球のもっと近くにあった!?」ということになる。

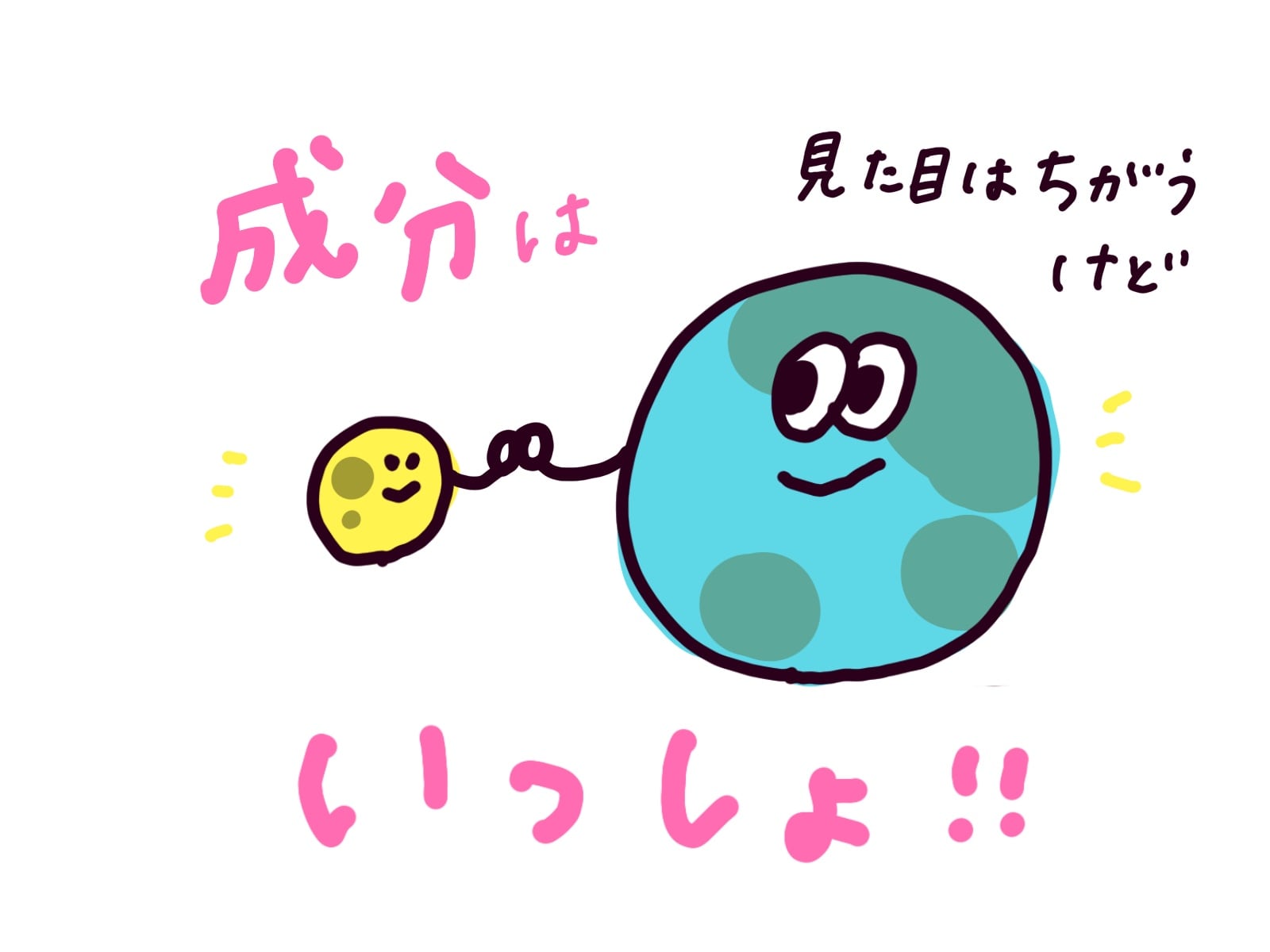

2つ目に、月と地球の地面の成分はほぼ同じことが分かっている。

このことから、月が地球と同じような材料でできたことは、

ほぼ間違いないとされているんだ。

…でも、あまりにも偶然が重なりすぎているような気もする???

結局、「まだこれ!」という証拠は見つかっていないし、

まだまだ月の謎はたくさん残されているんだ。身近で当たり前の存在だった月、実はまだまだ隠された謎があったのかも。

もっと知りたい!<暦を作るのは一苦労> 渋川春海 編

考えてみよう

月のあかりは、暗い?明るい?

-

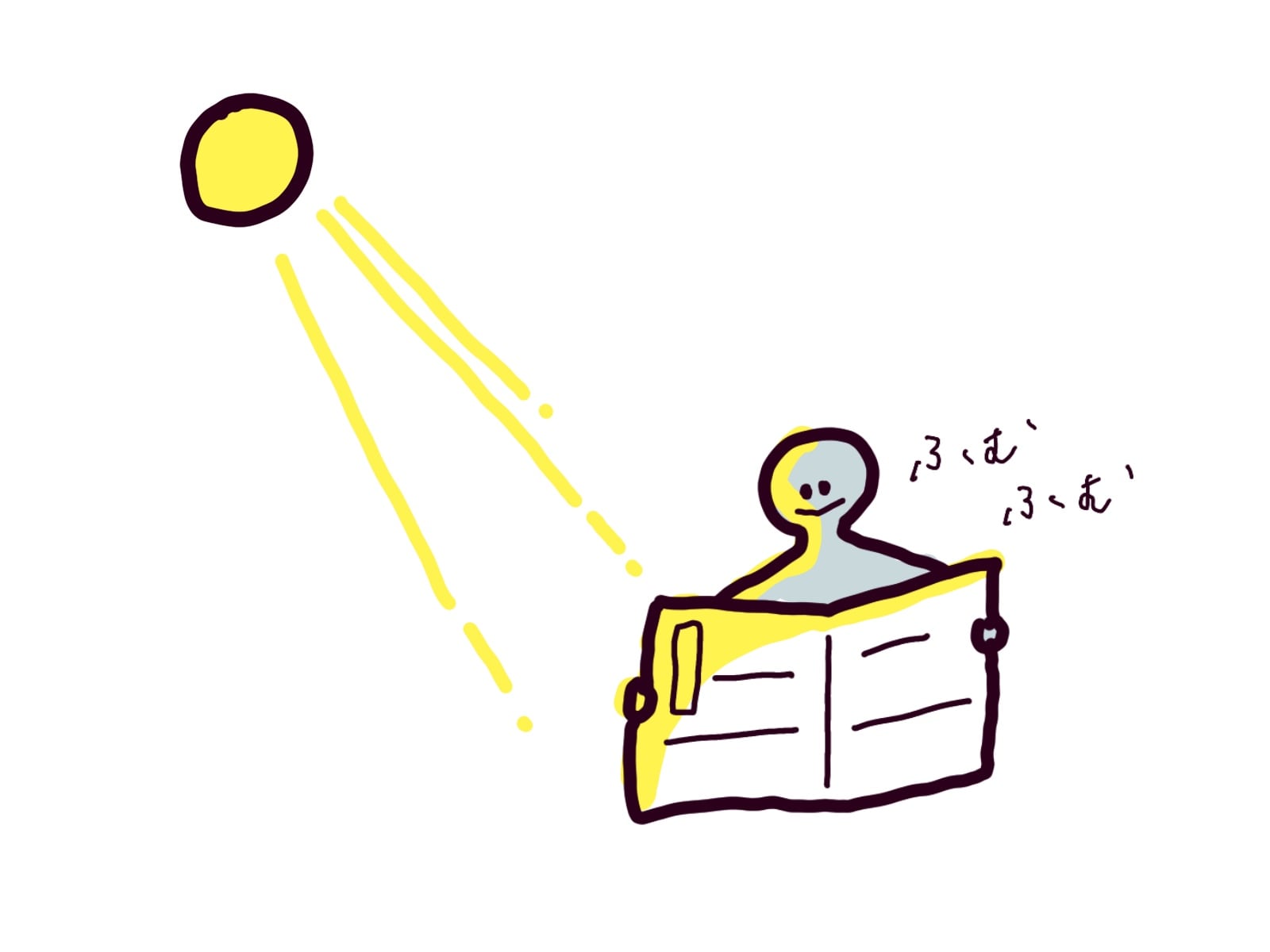

満月の月明かりって明るいよね。

でも、月あかりだけの明るさって、どのくらいだろう。

かすかに周りが見えるくらい?形はわかるくらい?新聞が余裕で読めるくらい?

満月の月あかりは思っているよりも明るいよ!

どのくらいかというと、

新聞がはっきり読めたり、物の色もうっすら判別できたりするくらい。

星あかりだけの場合、0.02ルクスなのに対して、

満月の夜は10倍の0.2ルクス。

普段は街灯の下で、月の明るさを感じることは少ないかもしれないけれど

真っ暗な中だと、その明かりは想像以上に明るいんだ。でも、半月の月あかりはちょうど満月の半分の明るさかというと、実はそうではない。

半月だと、満月の明かりの約10分の1程度になる。昔の人は暗い夜に輝く月を見たらの安心して、

何か神々しさを感じるのも納得できる。

みんなも 秋の夜長に、月明かりの明るさをぜひ感じてみては??※ルクス…国際的に定められている明るさの単位

※参考:産業総合研究所webページ「日本の明るさ基準をつくろう」