電気と磁気の?館

No.52 マグネットの着磁と消磁

磁鉄鉱は着磁により天然磁石となる

砂鉄や鉄クギを吸い寄せるほどの強い磁気を帯びた天然磁石は、英語でロードストーン(loadstone)といいます。このロード(load)とはリード(lead)が語源で、天然磁石が磁気コンパス(羅針盤)として目的地まで導いてくれるという意味のリードストーン(leadstone)に由来するといわれます。

日本海に臨む山口県萩市須佐(すさ)の高山(こうやま)と呼ばれる山の頂上近くには、国の天然記念物に指定されている“磁石石(じしゃくいし)”と呼ばれる岩塊が露出しています。強い磁気を帯びていて、古来、近辺を航行する船の羅針盤を狂わせたなどと言い伝えられてきました。これは誇張があるとしても、実際に岩塊の近くでは方位磁石の針が大きく振れるそうです。この磁石石は深成岩の1種である斑レイ岩の岩塊です。斑レイ岩は磁鉄鉱を含むことが多く、高山の磁石石は何らかの自然作用で強い磁気を帯びたといわれています。

天然磁石が生まれるためには、外界に強い磁界がなければなりません。まず考えられるのは地磁気ですが、地磁気はごく微弱なので砂鉄や鉄クギを吸い寄せるほどまで強くは磁化できません。天然磁石の磁化の原因と考えられているものの1つが雷です。落雷によって地表に大電流が流れると、電流通路の周囲に強い磁界が発生します。これが岩石に含まれる磁鉄鉱に強い磁気を帯びさせると考えられています。

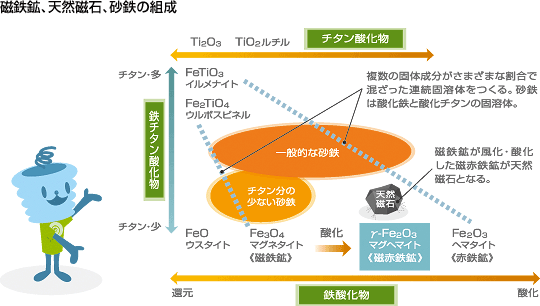

注意したいのは、ここでいう磁鉄鉱とは広い意味の磁鉄鉱です。鉱物学的に厳密な意味での磁鉄鉱(マグネタイト)は、磁石に吸いつきますが、天然磁石になるほど強くは磁化されません。しかし、磁鉄鉱が風化・酸化され、磁赤鉄鉱(マグヘマイト)という鉱物に変化すると、強い磁化を残す天然磁石となるのです。天然磁石イコール磁鉄鉱ではなく、天然磁石は磁鉄鉱が変身した特殊タイプと考えればよいでしょう。

砂鉄もまた磁石に吸い付きますが、強い磁化を残すことはありません。砂鉄は磁鉄鉱の粒子とされていますが、実際は鉄チタン酸化物です。合金のように、2種以上の固体が均一に溶け合った物質を固溶体といいます。鉄酸化物とチタン酸化物とが、さまざまな割合で混ざった連続固溶体が、砂鉄と総称されているのです(日本刀づくりにはチタン分が少ない良質な砂鉄が原料にされます)。鉄酸化物はその組成や結晶構造の違いによって、広大な物理世界を形成しています。鉄酸化物を主成分とするフェライトが、無限ともいえる多様な組成と特性をもつのもこのためです。

着磁とは

磁石というと、”鉄を引き付ける”というイメージが浮かびます。しかし実は、磁石は最初から鉄を引き付ける力を持つわけではありません。磁石となる素材に磁力を与えることで磁気を帯び、鉄を引き付けるようになるのです。このように、磁気を帯びていない磁石に磁気を与えることを着磁といいます。

多極着磁により小型・薄型の高性能モータが実現

前述の通り、工業生産される磁石は、生まれながらに磁気を帯びているわけではありません。まず磁石材料として生産されてから、着磁機という装置に入れられ、強力な磁界が加えられることによって、はじめて磁化されて磁石となります。

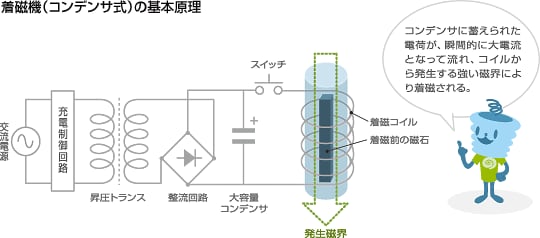

最も単純な着磁機はソレノイドコイル(筒型コイル)を用いたものです。コイルの中に磁石材料を入れ、コイルに電流を流すと、コイルが発生する磁界によって磁石材料が着磁されます。コイルに直流電流を流してもよいのですが、着磁は短時間ですむので、直流電流を流しっぱなしにするのは電力のムダです。そこで、一般に大容量コンデンサに電荷を蓄え、瞬間的にコイルに放電して、強い磁界を発生させています。これはデジタルカメラにおいて、内蔵されたアルミ電解コンデンサに蓄えた電荷を、いっきに放電させてストロボ発光させるのと似ています。しかし、着磁機にはそれよりはるかに大きい電流(数kA〜10kA以上)が必要なので、数百〜数万μF(マイクロファラド)もの大容量のコンデンサ(オイルコンデンサやケミカルコンデンサ)が使われます。

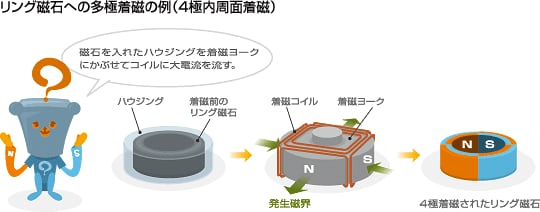

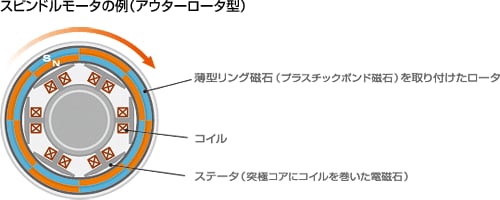

家電機器などでも使われる小型ブラシレスモータのマグネットは、複雑なパターンで着磁されています。たとえば、DVDレコーダやパソコンのHDD(ハードディスクドライブ)では、ディスクを高速回転させてヘッドから情報を読み書きします。この高速回転にはスピンドルモータと呼ばれる薄型モータが使われます。スピンドルモータにも、いろいろなタイプがありますが、その1つがアウターロータ式のブラシレスモータです。歯車状の突極をもつ電磁石を固定子とし、それを取り巻くように置かれたリング磁石がロータとともに回転します。リング磁石は多極着磁されているので滑らかで安定した回転が得られるのです。このような多極磁石は、ヨークとよばれる着磁パターンに応じた専用の鉄芯を装着させて着磁させます。

DVDやHDDのスピンドルモータ用のリング磁石は、プラスチックに磁石粉末(強力なネオジム磁石など)を混ぜて成形したボンド磁石が用いられます。プラスチックと混ぜるために、磁力は低下しますが、複雑形状や薄肉形状など、自由かつ高精度な成形ができるのが特長。専用ヨークの多極着磁により、小型・薄型の高性能モータが身の回りの機器でも多用されるようになりました。

TDKは、1959年のフェライトマグネットFB1A材の開発から、最新鋭のネオジムマグネットおよび世界初La-Co系高性能フェライトマグネットに至るまで半世紀に渡り挑戦を続け、現代産業の発展に大きく貢献してきました。

ネオジムマグネットでは、Dy(ジスプロシウム)やTb(テルビウム)といった重希土類元素を一切使わない高性能マグネットおよび従来工法に比べて重希土類の使用量を大幅に削減する重希土類拡散(HAL工法)による高性能マグネットをラインナップしています。

参考記事:「これからの磁石」の巻

VTRの消去ヘッドなどにも使われる交流消磁の原理

着磁された磁石を元の磁気に帯びていない状態に戻すことを消磁あるいは脱磁といいます。最も簡単な消磁法は熱消磁です。磁石材料が外部磁界によって磁石となるのは、内部の多数のミニ磁石が磁極方向をそろえるからです。しかし、ある温度(キュリー温度)以上に加熱すると、ミニ磁石の方向がバラバラとなり、全体として消磁状態になります。灼熱状態の鉄は磁石に吸いつかないのも同じ理由によるものです。

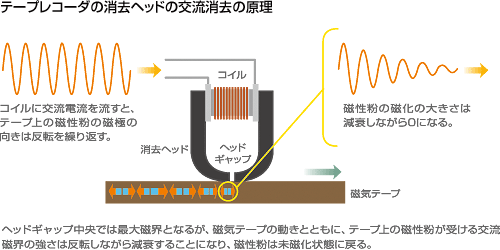

テープレコーダやVTRでは、交流消磁という方法で磁気テープ上の記録信号を消去します。これは、テープ上の磁性粉が磁気飽和するほど十分に大きな交流電流を、消去ヘッドのコイルに流すことで実行されます。交流電流によって磁気ヘッドから発生する交流磁界は、テープ上の磁性粉の磁極の向きを反転させます。しかし、テープの走行とともに、ヘッドからの交流磁界の強さは小さくなっていくので、磁性粉の磁化も反転を繰り返しながら減衰し、ついには元の未磁化状態に戻るのです。

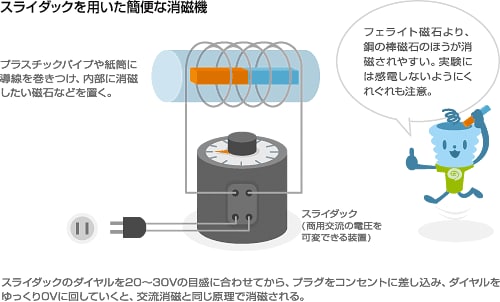

交流消磁は商用交流を用いて実験することもできます。プラスチックパイプなどにコイルを巻き、スライダック(商用交流の100Vの電圧を0〜130V程度に可変できる変圧器)とつなぎ、コイルの中に消磁したい磁石を入れます。スライダックの目盛りを20〜30V程度にしてプラグをコンセントに差し込み、スライダックのダイヤルをゆっくりゼロへと回していきます。そうするとコイルには商用交流の周波数で(50Hz/60Hz)で反転する磁界が発生し、それが徐々に弱まっていくので、消去ヘッドの交流消磁と同じ原理で消磁されます。

消磁機には交流電流を流すのではなく、コンデンサとコイルの共振現象を利用したタイプもあります。コンデンサに蓄えられた電荷がコイルに放電されると、コイルはそれを妨げる向きに電流を発生させます。この電流はコンデンサを充電し、再びコンデンサは放電するという作用を繰り返します。これがコンデンサとコイルの共振現象です。コイルなどの電気抵抗により、共振は自然と減衰していくので、交流消磁と同じ理屈で未磁化状態に戻すことができるのです。

ドライバーを磁石に吸いつけると、ドライバーは磁化を残して磁石となります。これは小さな鉄ネジを吸いつけて拾うのに便利ですが、ネジが磁化すると不都合なことも生じます。消磁機はこうした鉄製の工具や部品の磁化を消すためにも使われています。

着磁と消磁のさらなる発展に向けて

現代社会においても、磁気を利用したテクノロジーはますます活用の場面が広がっています。風力発電などの再生可能エネルギーの効率化やEVモータの高性能化、磁気センサやMRI(磁気共鳴画像法)の進化など、磁気を用いたイノベーションは、私たちの暮らしをより豊かにしています。また、不要な磁気を取り除く消磁技術も、情報セキュリティ、製造業、軍事などの多岐にわたる分野で活用されています。これからも、磁力を自在にコントロールする人間の知恵が、次世代のエレクトロニクスの発展を引き寄せることでしょう。

TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです